- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)

- コラム

- 勉強法

- 今日から実践!受験勉強のモチベーションを上げて維持する方法20選

勉強法

今日から実践!受験勉強のモチベーションを上げて維持する方法20選

大学受験の勉強は長期戦です。できる限りモチベーションを高く維持しながら臨む必要があります。しかし、年単位でモチベーションを維持するのは簡単なことではありません。人間である以上、時にはモチベーションが大きく下がったり、なかなか上げられなかったりすることもあります。

受験勉強のカギとなるモチベーションは、どのように上げたり、維持したりすればいいのでしょうか。

また、モチベーションの仕組みや、受験勉強のモチベーションを維持できないときのための効果的な気分転換の方法も知っておきたいところです。

この記事では、大学受験に向けた勉強において、モチベーションを上げる方法や維持する方法のほか、モチベーションが続かない場合の気分転換の方法について解説します。

この記事の目次

そもそもモチベーションとは?

モチベーション(motivation)とは、日本語で「動機付け」や「物事を行うにあたっての意欲・やる気」といった意味です。モチベーションは、人が目標に向かって行動するための原動力となります。

モチベーションの有無や高低は、行動の質や量に影響を与える傾向があります。何かを成し遂げるためには、いかにしてモチベーションを向上させ、それを維持するかが重要といえるのです。

モチベーションの生み出し方の種類

モチベーションの生み出し方は、「外発的動機付け」と「内発的動機付け」の2種類に分類できます。それぞれの特徴は次のとおりです。

外発的動機付け

外発的動機付けとは、外部から与えられた報酬や罰、強制などが刺激を与え、行動の原動力とすることです。具体的には「テストで良い点を取ったら、欲しいものを買ってもらえるからがんばる」といった行動が挙げられます。

外発的動機付けは、勉強に対する興味・関心が薄い場合に対して、短期的に効果を発揮します。しかし、刺激に慣れやすく、継続性が低いというデメリットがあるので注意が必要です。

内発的動機付け

内発的動機付けとは、自分の内側から行動の原動力を生み出させる方法です。自分の興味・関心が源になるため、行動も能動的となり、なおかつ長続きしやすいのが特徴です。

受験勉強においては、「この大学で学びたい」といった内発的動機付けを高めるのが理想といえるでしょう。

ただし、興味・関心のあることを見つけるのに時間がかかったり、成果が出るまでに時間がかかったりして、途中でモチベーションを失いかねないのが難点です。受験勉強においては、内発的動機付けで自分の内面から生み出されたモチベーションを、外発的動機付けをうまく組み合わせながら維持するのがポイントといえます。

受験勉強のモチベーションを上げる方法12選

受験勉強のモチベーションは、さまざまな方法で上げることが可能です。ここでは、受験勉強のモチベーションを上げる方法を解説します。

1.目標を明確にする

受験勉強のモチベーションは、目標を明確にすることで向上します。

例えば、「がんばって成績を上げる」といった曖昧な目標ではなく、「高2の3月までに基礎を完璧に固めて、学年末テストの結果を平均80点にする」といった具体的な目標を設定したほうが、それまでにどう行動すべきか明確になるはずです。

2.まずは簡単な問題や得意な教科・科目から始める

受験勉強のモチベーションを高めるために、まずは簡単で解きやすい問題から着手したり、得意な教科・科目から手をつけたりするのも効果的です。

簡単に解ける問題や、得意な教科・科目に最初に取り組めば、ストレスなく勉強ができる上、「自分はこんなにできる」という自信がわいてきます。それを原動力にすることで、苦手科目にも勢い良く取り組めるでしょう。

3.勉強量とやったことを見える化する

受験勉強のモチベーションは、勉強量やこなしたタスクを見える化することによってもアップします。取り組んだことの可視化は達成感を得られるため、自信につながるからです。

参考書の取り組んだページに付箋を貼ったり、勉強したノートを積み重ねたりすることで、自分の努力量がわかるようになり、「これだけがんばってきたのだから、もっとがんばれる」と思えるはずです。学習管理アプリを使って、学習量や学習時間を可視化するのも1つの方法といえるでしょう。

4.現状のできている部分に目を向ける

受験勉強のモチベーションを上げるためには、現状理解できている部分に目を向けるのも効果的といえます。自分ができていない部分に目を向けると自信を失い、ネガティブ思考に陥ってしまうこともあるからです。

自分が得意な教科・科目や単元に目を向けることで、「これができるのだからほかもできるはず」と、自分を鼓舞できるでしょう。反対に、自分のできていない部分に目を向けると燃え上がるタイプもいるため、自分の向き不向きで判断するようにしてください。

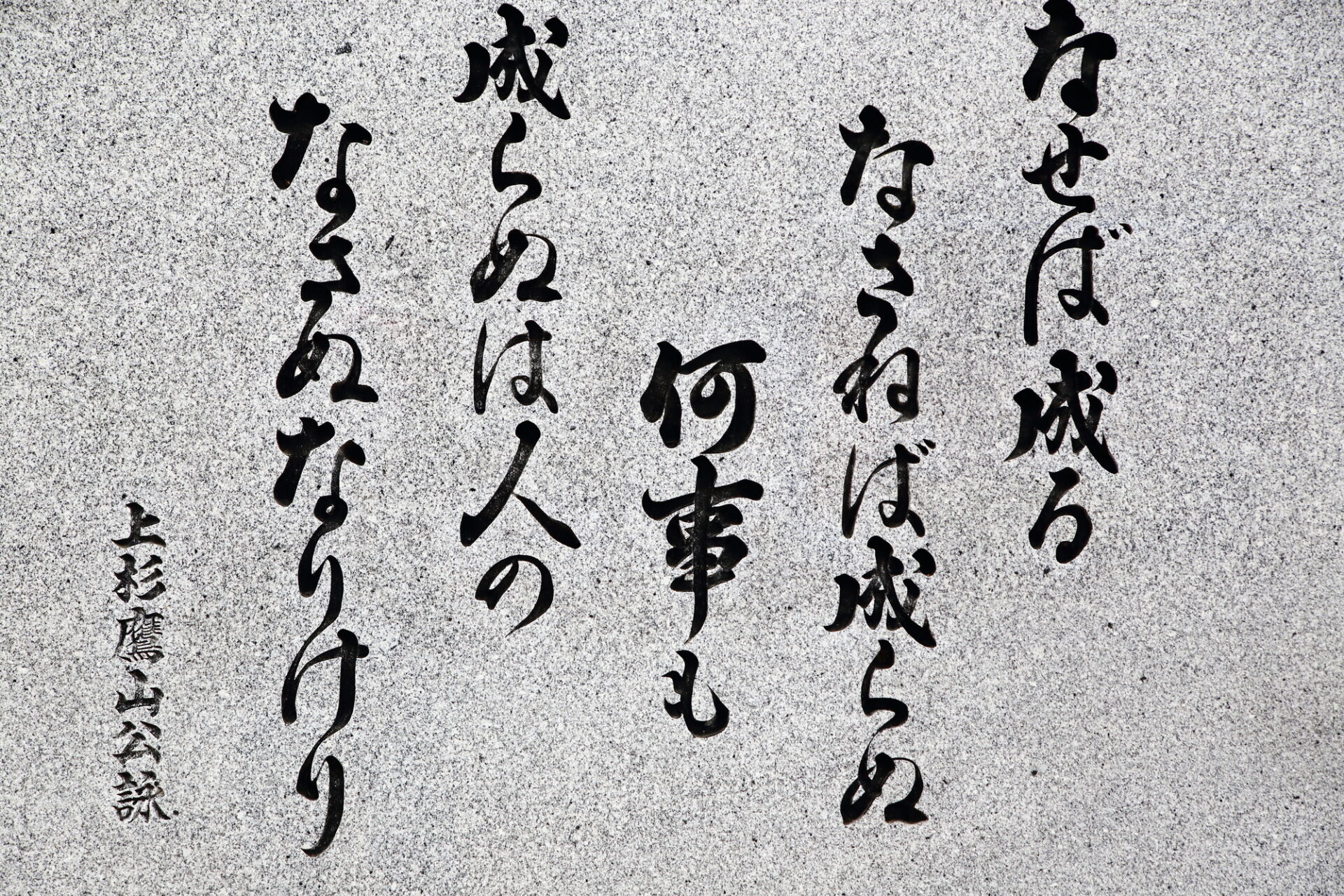

5.やる気の出る名言・格言や合格体験記を読む

歴史上の偉人や有名人による名言・格言を読んだり、先輩の合格体験記を読んだりすることで、受験勉強に対するモチベーションを継続させられるでしょう。

以下に、勉強のモチベーションアップにつながる名言を掲載します。

- 「壁というのは、できる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人にしかやってこない」(イチロー)

- 「人にできて、きみだけにできないなんてことあるもんか」(ドラえもん)

- 「今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる」(稲盛和夫:実業家・「京セラ」「KDDI」の創業者)

- 「明日はなんとかなると思う馬鹿者。今日でさえ遅すぎるのだ。賢者はもう昨日済ましている。」(チャールズ・クーリー:アメリカの社会学者)

また、先輩たちの合格体験記は、自分の境遇と重ね合わせられやすいため、モチベーションアップの材料にしやすいはずです。

6.同じ目標を持つ仲間を見つける

志望校が同じ、または同じ学部を目指しているといったように、同一の目標を持つ仲間を見つけることで、受験勉強のモチベーションはアップするでしょう。

同じ目標を持つ仲間とともに、励まし合ってがんばれることを、心理学では「ピア効果」といいます。ピア効果によって互いに良い影響を与え合い、結果としてモチベーションを高めることにつながるのです。

7.ライバルを作る

仲間ではなくライバルを作ることでも、受験勉強のモチベーションは向上します。模試の順位や合否判定の結果を競い合って切磋琢磨することで互いのモチベーションが上がり、持続性も高まります。

また、ライバルと比べることで、自分の強みや弱みを客観的に知る機会にもなるでしょう。

8.自分の強みを理解する

自己分析をして自分の強みを理解することで、受験勉強のモチベーションがわいてくる場合もあります。

まずは過去の成功体験を振り返り、時系列でどのようなときに褒められたのか、自信を得られたのかを振り返ります。その上で、自分のモチベーションが上がったタイミングなどをまとめた「モチベーショングラフ」を作成することで、自分の強みとその背景を理解し、今度の行動のヒントにすることができるでしょう。

9.受験後のご褒美を設定する

長い受験期間を終えた後の大きなご褒美を設定することで、勉強に対するモチベーションが高まる可能性があります。

外発的動機付けは通常、短期的な効果があるものです。しかし、「家族で行きたかった場所へ旅行する」「友達と一日中、思いっきり遊ぶ」といった、受験期間中はなかなかできないことを最終的なご褒美にすることで、気持ちを奮い立たせることができるでしょう。

10.オープンキャンパスで刺激を受ける

大学で実施されるオープンキャンパスに足を運び、受けた刺激が受験勉強のモチベーションになることもあります。

オープンキャンパスは、各学部・学科の講義内容や入試制度の説明だけでなく、キャンパスの雰囲気や施設・設備の様子などを知ることができる機会です。大学のパンフレットを読むだけではわからない大学の魅力にふれられるため、できる限り参加するようにしましょう。

11.大学受験塾に通う

受験勉強のモチベーションを高めるため、大学受験塾に通うのも効果があります。大学受験塾は、計画的に学習を進めるためのペースメーカーとしての効果があります。また、大学受験塾やその自習室には、意欲の高い受験生が集まっているため、モチベーションの起爆剤にもなるでしょう。

さらに、わからない部分は、その場で講師などに質問できるメリットもあります。

大学受験塾の詳細に関しては、下記のページで紹介しています。

12.いつもと違う場所で勉強する

学校の教室・図書室や自分の部屋だけでなく、いつもと違った場所で勉強してみるのも、受験勉強のモチベーションアップに貢献します。

学校の自習室や公立図書館のほか、塾の自習室などがおすすめです。「毎週月曜日はこの場所で勉強してスイッチを入れる」といった、ルーティンにするのも効果的です。

受験勉強のモチベーションを維持する方法8選

受験勉強に対するモチベーションは、どのようにして維持すればいいのでしょうか。ここでは、受験勉強のモチベーションを維持する方法について解説します。

1.生活リズムを整える

受験勉強のモチベーションを維持する方法として、生活リズムをきちんと整え、規則正しい生活を送ることが挙げられます。

特に注意したいのは、夏休みのような長期休暇に、深夜まで勉強して昼まで寝るなどして生活リズムを崩すこと。一度崩れた生活リズムは、元に戻すのは簡単ではありません。モチベーション維持のため、できる限り毎朝同じ時間に起き、同じ時間に寝るよう心掛けてください。

2.ルーティンを作る

ルーティンを作る方法も、受験勉強のモチベーションを維持するために効果的です。

「勉強する前にストレッチをする」「5分間の暗記を最後に行う」といったルーティンを設けることで、自分のオン・オフの切り替えがしやすくなったり、調子の良し悪しに気づいたりすることができるでしょう。

3.勉強のモチベーションが上がる動画を見る

勉強のモチベーション維持には、モチベーションが上がる動画を見ることも効果的です。

合格体験記や東大生の解説系Vlogを見ると、リアルな努力量や勉強法が具体的に浮かび 「自分もやろう」という内発的動機が刺激されます。

また、誰かと一緒に勉強している雰囲気が味わえる「study with me」など、勉強のやる気を手助けしてくれる動画も多くあります。

学習開始前や休憩のご褒美に取り入れ、見すぎには注意しましょう。

4.小さなご褒美を設定する

受験後のご褒美の設定は受験勉強のモチベーション向上に役立ちますが、都度小さなご褒美を設定すると、受験勉強のモチベーションを維持できるようになります。

ただし、心理学における「アンダーマイニング効果」のように、小さなご褒美を獲得し続けた結果、ご褒美をもらうこと自体が目的化し、内発的な動機が失われてしまうおそれもあるため注意しましょう。

5.無理のない学習計画を作る

受験勉強のモチベーション維持には、無理のない学習計画の作成が不可欠です。受験生は成績が低迷していると、焦りから無理な学習計画を作成しがちです。小さな目標を1つずつクリアしていく気持ちで、長い目で無理のない学習計画を立てましょう。

学習計画の作成の際には、経験豊富な塾の講師や教室長などに相談するのもおすすめです。

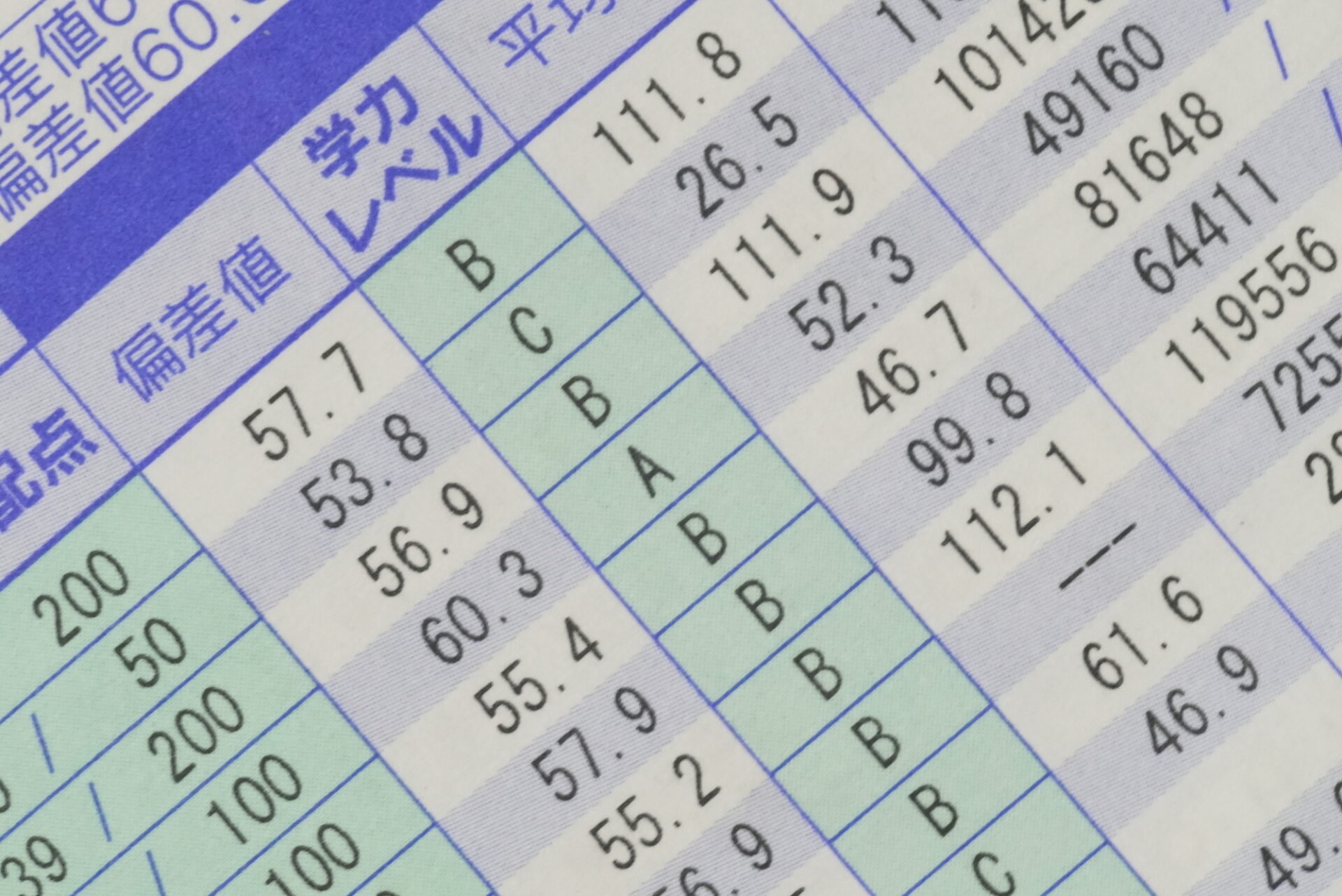

6.模試の合否判定に一喜一憂しない

模試の合否判定に一喜一憂しないことも、受験勉強のモチベーション維持には重要といえます。良い模試の結果で安心して油断してしまったり、反対に悪い結果で落ち込んで勉強に手がつかなくなったりしてしまっては、何の意味もありません。

模試の合否判定は、あくまで一時的な結果として客観的に捉え、弱点を克服するためのツールとして冷静に活用するようにしてください。

7.スマートフォンを遠ざけて学習環境を整える

受験勉強のモチベーション維持には、学習環境の整備が欠かせません。そのために、スマートフォン対策を講じましょう。スマートフォンの通知は、受験勉強の集中の妨げになります。電源を切ったり、勉強する部屋に持ち込まないようにしたりすることで、学習環境を整えたいところです。

8.応援してくれる存在を喜ばせることをイメージする

受験勉強のモチベーション維持には、身近で応援してくれる人のことをイメージするのも効果的です。

家族や友人、恋人や先輩といった存在の励ましの言葉を思い出し、自分が志望校に合格して、彼らを喜ばせるイメージをすることで、モチベーションを高く保つことができるでしょう。

受験勉強のモチベーションが上がらない・維持できない理由

受験勉強に対するモチベーションが上がらなかったり、維持できなかったりするのは、なぜなのでしょうか。その理由について、詳しく見ていきましょう。

志望校が決まっていない

受験勉強のモチベーションは、明確な目標があることで向上したり維持できたりするものです。志望校が決まっていないことは、モチベーションを生み出せない理由のひとつといえます。

志望校の決め方は、就きたい職業や将来の夢の実現可能性で決めたり、オープンキャンパスに足を運んで決めたりするなど、さまざまな方法があります。

志望校の決め方の詳細は、下記のページで紹介しています。

大学受験の志望校の決め方とは? 決められないときの解決策と注意点

受験勉強のやり方がわからない

受験勉強のやり方がそもそもわかっていないことで、モチベーションが上がらなかったり維持できなかったりするケースがあります。

大学受験合格のための勉強法としては、「まずは基礎を固めること」「参考書・問題集は一冊に絞り込むこと」などが挙げられます。問題集を最初のページから解くことにこだわったり、睡眠時間を削って長い時間勉強したりしないようにしましょう。

大学受験の勉強法の詳細は、下記のページで紹介しています。

大学受験の効率的な勉強法は?合格に向け何から始めるかを解説【基礎編】

受験勉強に取り組む意味を見いだせない

受験勉強に取り組む意味を見いだせないと、モチベーションが上がらなかったり維持できなかったりするでしょう。そもそも勉強の意味を見いだせない理由として、自分のやりたいことが曖昧だったり、大学でどんな勉強をしたいのかが定まっていなかったりすることが考えられます。

志望校だけでなく「学部」という目標を明確に定めることで、今何をすべきかが明らかになり、モチベーションアップにつながるかもしれません。

学部の選び方の詳細は、下記のページで紹介しています。

大学の学部を決められない!種類と選び方、選ぶポイントを解説

勉強の成果が上がらない

受験勉強のモチベーションが維持できない理由として、取り組んでいるにもかかわらず勉強の成果が上がらないことが挙げられます。

がんばっているのに成果が出ない場合は、学習計画や勉強のやり方に問題がある可能性があります。学校の先生や大学受験塾に相談し、自分の勉強に対する向き合い方を見直すなど、何かを変えてみる勇気も必要です。

疲れやすいので集中できない

疲れやすく、集中力が続かないことも、受験勉強のモチベーションに影響します。疲労が溜まっている場合、普段の食生活をバランスの良いものに見直したり、睡眠時間をきちんと確保したりすることを心掛けてください。

ファストフードばかりの不規則な生活では、長い受験期間を乗り切るための体力を維持できないでしょう。

学習計画に無理がある

受験勉強に対するモチベーションがあったとしても、学習計画に無理があった場合、モチベーションを維持することは難しくなるでしょう。

適切な学習計画の作成や進捗管理は、大学受験の指導経験豊富な塾の教室長や講師などに相談することをおすすめします。

受験勉強のモチベーションが維持できないときは、気分転換しよう

受験勉強のモチベーションが続かない場合、気分転換をすることが重要です。そのときの気分転換の方法には、下記のようなものがあります。

<受験勉強のモチベーションが維持できないときの気分転換の方法>

- 体を動かす

- 音楽を聴く

- 家族や仲間と会話をする

- 仮眠をとる

- 志望校に行ってみる

体を動かしたり、音楽を聴いたりすることで気分転換になり、受験勉強に対するモチベーションを回復できるでしょう。家族や友人と会話をするのも、良いリフレッシュになります。

また、疲れてやる気が出なかったり強い眠気に襲われたりしたときは、仮眠をとるのも効果があります。この場合、5~15分で仮眠を終わらせるように、タイマーで管理してください。

志望校が自宅から行ける距離ならば足を運んでみて、実際に通う自分のイメージを想像するのも、いい気分転換になるはずです。

受験勉強の気分転換をする際の注意点

受験勉強の気分転換は、モチベーションを向上させたり維持したりするのに重要ですが、いくつか気をつけたい点があります。続いては、受験勉強の気分転換をする際の注意点について解説します。

スマートフォンやゲームはできる限りふれないようにする

受験勉強の気分転換の際、スマートフォンにはできる限り、ふれないようにする必要があります。これは、スマートフォンが目や脳を休ませるどころか、逆効果として作用するからです。特にSNSは没頭しやすいおそれがあるため、注意しましょう。

また、受験勉強の気分転換として、ゲームをする人もいるかもしれません。ゲームも脳を過剰に刺激して疲れさせ、その後の集中力を低下させる可能性がある点に気をつけてください。

休憩は時間を区切って短めにする

受験勉強のモチベーションや集中力を保つためには、休憩をとることも重要です。ただし、休憩時間は終わりの時間をしっかりと区切り、短めにとるようにしたいところです。

目安としては25分間勉強をしたら、5分間休憩をとるようにしましょう。このサイクルを繰り返すことで、モチベーションや集中力を長く維持できるはずです。

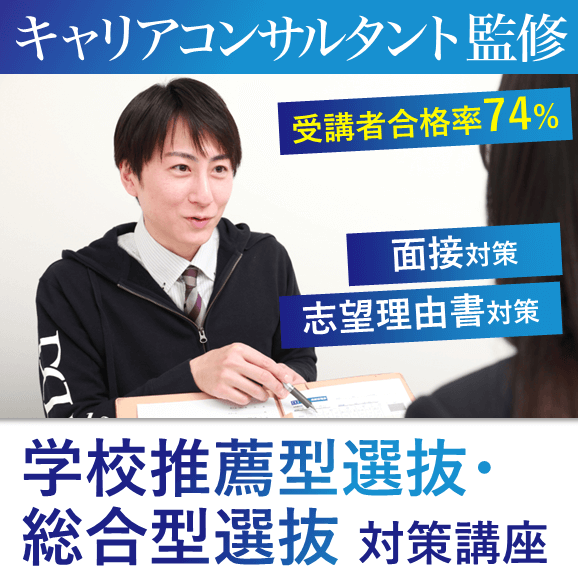

受験勉強のモチベーションを向上・維持させたいなら、ディアロに相談しよう

大学受験の勉強は、自分の内面からモチベーションを高めながら、それを維持し続けることが重要です。モチベーションが上がらない、もしくは維持できない原因として、「目標が定まっていない」「学習計画に無理がある」「受験勉強の方法がわからない」といったことが挙げられます。

環境を変えたり家族に相談したりしても、モチベーション面で課題を抱えたままであるなら、受験勉強のプロに相談してみるといいかもしれません。

おすすめなのが、大学受験ディアロへの相談です。大学受験ディアロのスタッフは、豊富な経験とZ会グループならではの確かな大学受験情報を持っており、学習計画の作成と進捗確認、日々の定期テスト対策まで、さまざまなサポートをしています。モチベーションの向上・維持の仕方や、自分に合った学習方法のほか、受験に対する戦略など、さまざまな相談を気軽にすることが可能です。

受験勉強に対するモチベーションを高く保ちながら効率的に勉強したい方は、大学受験ディアロの教室見学や無料体験にお申し込みください。

教室見学・無料体験は、下記のページからどうぞ。

教室見学・無料体験のお申込み

監修

新田和希(にった・かずき)

株式会社ゼニス ディアロ運営課課長 兼 マーケティング課課長。

大学受験領域を専門として、学習塾の運営に2008年から携わる。ゼニス入社後は、大学受験ディアロにて初の東大合格者を輩出。その後、エリアマネージャーとして、東京・神奈川・千葉・静岡エリアの大学受験ディアロ各校を担当。スタッフの採用・研修・労務管理を担当する人材開発課の課長も経験。現在は、経営戦略室・マーケティング課の業務にも従事。

新着記事

勉強法

【高校生向け】歴史総合の勉強法は?暗記から理解型に変える5ステップ

「歴史総合のテストでなかなか点が取れない」「勉強方法がわからない」と悩んでいませんか? 歴史総合は、2022年度から始まった必修科目です。従来の日本史Aと世界史Aを統合し、主に18世紀以降の近現代史を日本と世界を横断しながら学びます。 従来の暗記中心の歴史学習とは異なり「なぜそうなったのか」を理解することが求められる科目なため、用語を覚えるだけでは、定期テストや入試の記述問題・資料問題で得点できま...

勉強法

【大学受験】古文の勉強法は?共通テストで差をつける受験戦略

「古文が苦手」「文法が覚えられない」「現代語に訳せない」と古文の勉強法に悩む高校生は多いのではないでしょうか。 古文は英語と比べて覚える単語や文法が少なく、正しい順番で学べば着実に伸びる科目です。苦手意識を持つ受験生が多い分、しっかり対策すれば周囲と差をつけられます。 この記事では、古文の成績アップにつながる勉強法を5ステップで詳しく解説します。定期テスト対策と大学受験対策、それぞれのポイントもわ...

勉強法

【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選

「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

カテゴリー

人気のタグ

人気記事TOP5

\入力1分!お悩み相談はこちら/