- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)

- コラム

- 大学受験・入試情報

- 旧帝大とは?7大学の偏差値ランキング|必要な勉強時間と勉強法を解説

大学受験・入試情報

旧帝大とは?7大学の偏差値ランキング|必要な勉強時間と勉強法を解説

旧帝大とは戦前の旧帝国大学の略称で、現在の東京大学をはじめとした最難関国立総合大学の7大学を指しています。

旧帝大は「世界大学ランキング」でも上位にランクインするほどの実績を誇り、政界や財界にリーダーを輩出し続けていることでも知られています。高校1、2年生の中でも、旧帝大の合格を目標として掲げている人も多いかもしれません。

しかし、旧帝大の入試は勉強すべき範囲が非常に幅広い上に難度が高く、合格はかなり狭き門です。それでも旧帝大に合格するには、どのような勉強をしていけばいいのでしょうか。

この記事では、旧帝大の特徴や偏差値・難度のほか、必要な勉強時間と合格するための勉強法などについて解説します。

この記事の目次

旧帝大とは戦前に設置された国立総合大学のこと

旧帝大とは「旧帝国大学」の略称で、1886(明治19)年の帝国大学令にもとづいて設立された最高教育機関のことです。戦後の教育改革によって新制国立大学となった後でも、旧帝大はその伝統とレベルの高さから、現在でも日本の最難関国立総合大学群として知られています。

この旧帝大をルーツとする国立大学は、下記のとおりです。

■旧帝大をルーツとする国立大学

| 現在の大学名 | 前身 | 設置年 |

| 東京大学 | 東京帝国大学 | 1886年 |

| 京都大学 | 京都帝国大学 | 1897年 |

| 東北大学 | 東北帝国大学 | 1907年 |

| 九州大学 | 九州帝国大学 | 1911年 |

| 北海道大学 | 北海道帝国大学 | 1918年 |

| 大阪大学 | 大阪帝国大学 | 1931年 |

| 名古屋大学 | 名古屋帝国大学 | 1939年 |

旧帝大は、日本の高等教育や研究において重要な役割を担っており、各大学が独自の歴史と特色を有しています。実際に政界・財界に多くのリーダーを送り出していたり、ノーベル賞受賞者を輩出したりするなど高い成果を上げており、国からあてがわれる研究費などが潤沢なことも、特筆すべき点でしょう。

旧帝大7大学のランキング

一言で旧帝大のランキングと言っても、ランキングにはさまざまな考え方があります。

- 偏差値のランキング

- THE日本大学ランキング

ここでは、それぞれの旧帝大のランキングについて詳しく解説していきます。

旧帝大7大学の偏差値ランキング

旧帝大の7大学の偏差値は、下記のとおりです。塾・予備校によって数値が異なりますが、これは基準とする模試が違うためです。自分の受けた模試に合った数値を参照してください。また、学部によって幅があることに注意しましょう。

>【Z会グループ】大学受験「ディアロ」は旧帝大の対策・学習相談を受付中。学習相談のお申し込みはこちらから

■旧帝大の偏差値

| 大学名 | マナビジョン (進研模試基準) |

Kei-net (河合全統模試基準) |

東進ドットコム (東進模試基準) |

| 東京大学 | 72~76 | 67.5~72.5 | 70.0~74.0 |

| 京都大学 | 65~75 | 60.0~72.5 | 66.0~73.0 |

| 東北大学 | 62~71 | 52.5~67.5 | 61.0~70.0 |

| 九州大学 | 59~70 | 55.0~67.5 | 61.0~70.0 |

| 北海道大学 | 57~72 | 50.0~65.0 | 60.0~70.0 |

| 大阪大学 | 60~72 | 57.5~70.0 | 62.0~71.0 |

| 名古屋大学 | 58~72 | 52.5~67.5 | 61.0~70.0 |

■出典:株式会社ベネッセコーポレーション「マナビジョン」

学校法人河合塾「Kei-net」

株式会社ナガセ「東進ドットコム」

旧帝大7大学の日本大学ランキング

「THE日本大学ランキング2025」は、日本の大学の「教育力」に着目したランキングであり、評価指標は以下の4分野で構成されています。

- 教育リソース

- 教育充実度

- 教育成果

- 国際性

偏差値や入学時の学力ではなく、学生一人あたりの教育予算や学生の充実度・成長度合い、卒業生の成果、留学生比率などを総合的に評価しています。

旧帝大7大学の日本大学ランキングは、以下のとおりです。

| 大学名 | ランキング |

| 東北大学 | 1位 (85.0) |

| 東京大学 | 3位 (82.2) |

| 京都大学 | 4位 (81.9) |

| 九州大学 | 5位 (81.5) |

| 大阪大学 | 6位 (81.2) |

| 名古屋大学 | 7位 (79.8) |

| 北海道大学 | 8位 (79.4) |

■出典:THE日本大学ランキング|株式会社ベネッセコーポレーション

()内は総合評価数

教育力重視の日本大学ランキングでは東北大学が総合1位で、旧帝大の中でもトップ評価を受けています。一方、東京大学は国内3位でしたが、それでも教育リソースや教育充実度のスコアは旧帝大中でトップクラスです。

京都大学や大阪大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学も日本大学ランキングでトップ10以内に全てランクインしており、旧帝大の底力を示しています。

旧帝大7大学の特徴

旧帝大は、立地はもちろん異なりますが、大学のカリキュラムなどにもそれぞれ個性や強みがあります。ここでは、旧帝大7大学、それぞれの特徴をご紹介します。

東京大学

最古の旧帝大である東京大学は、東京都文京区に本部を置き、23区内と千葉県にある5つのキャンパスと10の学部で構成されています。国内外に優れたリーダーや研究者を送り出す最高学府として周知されていることはいうまでもありません。

東京大学では、文系受験者は文科一類~三類、理系受験者は理科一類~三類にそれぞれ分かれ、入学後に全学部生が教養学部に在籍し、2年かけてリベラルアーツ教育を受けることが特徴です。3年生からは学科を自分で選択し、より専門性の高い後期課程に進んでいくのです。

京都大学

旧帝大の中でも最難関大学のひとつでありながら、「自由の学風」を掲げているのが京都大学です。吉田キャンパスと宇治キャンパス、桂キャンパスという3つのキャンパスを構え、10学部を有しています。

自由な校風は京都大学の大きな魅力であり、それこそが自主的・自律的に探究する空気を生み出し、多くの優秀な研究者を輩出したのだといえるでしょう。

東北大学

東北大学は、宮城県仙台市に4つのキャンパスが設置され、10の学部を持つ3番目の旧帝国大学です。日本初の女性大学生が誕生したのは東北帝国大学であり、その気風はダイバーシティ&インクルージョンが注目される現代にも引き継がれています。

九州大学

日本で最も西端にある旧帝国大学が、九州大学です。福岡県内に4つのキャンパスが点在し、12の学部が設置されています。

2018年に文理融合型学部の「共創学部」が旧帝大の中で唯一設置されたり、英語だけで学位が取得できる国際コースがあったりというように、学部やカリキュラムに特徴があります。地理的に最も近いことから、アジア・オセアニア各国との国際交流も盛んに行われています。

北海道大学

北海道札幌市に拠点を構えるのが、「北大」こと北海道大学です。12学部・21大学院という数は、国立大学では最多を誇ります。「少年よ、大志を抱け」の言葉で有名なクラーク博士(アメリカ・マサチューセッツ農科大学学長)を招いて設立された札幌農学校がルーツとなっています。

土地柄もあり、獣医学部や水産学部など旧帝大ではここにしかない学部が設置されているのも、北海道大学の魅力といっていいでしょう。

大阪大学

江戸時代の蘭学者・緒方洪庵が設けた私塾「適塾」をルーツとする大阪大学。大阪府北部の豊中市・吹田市・箕面市にキャンパスが点在し、全学部生が最初の1年~1年半のあいだ、豊中キャンパスで共通科目を学ぶシステムをとっています。

国立総合大学では唯一の「外国語学部」を有しているのが特徴です。外国語学部では専攻可能な語学が25言語あり、研究外国語を含めるとおよそ60言語に達します。

名古屋大学

旧帝大では最後に設置されたのが、名古屋大学です。名古屋市内に3つのキャンパスを構え、学部数は9となっています。

名古屋大学はものづくりが盛んな愛知県という土地柄もあって研究基盤が強く、「世界屈指の研究大学」を目指しています。21世紀に入ってからのノーベル賞受賞者数は、京都大学や東京大学に次ぐ6人となっています。

旧帝大以外(神戸大学・筑波大学など)との比較

神戸大学や筑波大学も難関国立大として名前が挙がることが多く、旧帝大と混合されることがあります。両校とも国際ランキングで上位に入る研究力や就職実績を持ち、旧帝大に匹敵すると評価されています。しかし、いずれも帝国大学として設立された経緯が無いため旧帝大には含まれていません。

旧帝大には長い歴史と強固なブランド力がある一方、神戸大や筑波大も独自の研究環境や教育方針を持ち、進路選択として十分魅力的です。また、一橋大学や東京工業大学なども同様に高評価を受けているなど、旧帝大以外にも難易度が高い国立大学は多く存在します。

最終的には、自身の志望分野や大学の特色を見極め、どの環境が学びやすいかを考えることが大切です。以下は、神戸大学と筑波大学の特徴と、旧帝大との比較です。

志望校の決め方については、以下の記事で詳しく解説しています。

大学受験の志望校の決め方とは? 決められないときの解決策と注意点

神戸大学の特徴

関西の名門国立大学である神戸大学は、港湾都市・神戸の地に立地する総合大学です。六甲台第1・第2キャンパスを中心とした複数のキャンパスに、11学部15研究科1研究所を構えています。

神戸大学の特徴は、特色ある学部の存在です。日本の経営学のパイオニア的存在である経営学部や、キャンパス内に船舶が停泊できる港湾施設を持つ全国でも珍しい海洋政策科学部などがあります。

また、「世界とつながる人、研究。」をテーマに国際交流や産学連携にも力を入れており、理論と実践を両立させた人材育成に取り組んでいる点も魅力です。

筑波大学の特徴

日本最大のサイエンスシティである筑波研究学園都市に立地する筑波大学は、国立の総合大学です。従来の学部制にとらわれない独自の「学群・学類」制度を採用しており、9つの学群に23の学類を設置しています。

筑波大学の特徴は、教育制度の多様性と柔軟性です。人文・文化学群から医学群、体育専門学群、芸術専門学群まで、幅広い分野をカバーしています。また、教育組織と研究組織を分離することで、学生が自分の所属する学群・学類以外の講義も受けられる仕組みになっています。

旧帝大合格のために必要な勉強時間

旧帝大合格を目指す高校生にとって、効率的な勉強と時間の管理は不可欠です。時間を確保するだけでなく、その時間をいかに効率的に使うかが重要といえます。

ここでは、旧帝大合格のための勉強時間について解説します。

旧帝大合格に必要な高校3年間の勉強時間は3,500~4,000時間

旧帝大合格を目指す高校生には、高校3年間の合計で約3,500~4,000時間の勉強時間が推奨されます。ただし、目指す学部・学科によって変わってくることに注意してください。

注意したいのは、「量より質」が重要だということでしょう。

単に長い時間をかけて勉強するのではなく、限られた時間の中で成果を上げるため、どのように勉強するのかが重要です。

せっかく学んだ内容を忘れてしまっては意味がありません。勉強時間を確保するのは大前提ではあるものの、学んだ内容がしっかりと頭に残るような、自分のためになる勉強を心掛けてください。

旧帝大合格に必要な一日あたりの勉強時間は平均6時間

旧帝大合格のため、高校生が必要な勉強時間は、平日・休日平均で6時間が目安です(高校1年生と3年生では差異があります)。

旧帝大に合格するためには、高校生活は何かと忙しいものですが、それを言い訳にせず、きちんと勉強時間を確保し、質の高い復習やアウトプットをしていくことが必要だと認識してください。また、各科目の理解を深めるだけでなく、実践的な問題解決能力を養うことも求められます。

そのため、きちんと計画を立て、効率的に勉強を進めていきたいところです。計画立案のアドバイスをしてくれたり、進捗管理をサポートしてくれたりする第三者がいると心強いでしょう。

旧帝大の入試の特徴

旧帝大の入試は、知識の幅広さと深さ、そして何より思考力が要求されます。ここでは、旧帝大の入試の特徴について解説します。

あわせて読みたい👉大学入試改革で国立大学の試験はどう変わる?

一次試験(共通テスト)の受験科目が多い

国立大学の一次試験である大学入学共通テスト(以下、共通テスト)では、文系・理系にかかわらず、多くの受験科目をカバーする必要があります。

具体的には、多くの私立大学であれば3教科3科目で済むところ、旧帝大を含む国立大学では6教科8科目の受験が必要です。文系学部受験生は数学の基礎的な理解が必要だったり、理系学部受験生も国語や社会科目にも一定以上のリソースを割いたりする必要があります。また、2025年1月の共通テストからは、新教科として「情報」も加わります。

したがって、幅広い科目での学力向上が重要なポイントとなるのです。

二次試験の難度と配点比率が高い

旧帝大の入試は、二次試験の入試問題の難度の高さと、配点比率の高さが特徴です。

地方の国立大学では、共通テストの配点が半分以上となっている大学が多いですが、旧帝大では反対にほとんどの大学・学部で二次試験の配点が6~8割です。二次試験の出題は記述・論述が中心となっており、知識力・思考力に加え、論理的な表現力が問われます。

英語や国語では難解な文章から表現内容や文章要旨を説明したり、社会ではさまざまな事象の時系列や因果関係をまとめたり、数学や理科に至っては複雑な条件が設定された問題の解法を論理的に説明したりするなど、出題レベルは極めて高くなります。これらの対策には、長期的に実力を養っていくことが必要です。

旧帝大合格のための勉強法

旧帝大の合格に向けて、どのような勉強をすればいいのでしょうか。ここでは、旧帝大合格のための勉強法について解説します。

共通テスト7~8割得点を目指すために英・数・国の基礎を早めに固める

旧帝大受験における共通テストの受験科目の多さは、高校の学習内容の幅広く深い理解が求められることを意味します。共通テストで7~8割の得点を達成するためには、早い段階で英語・数学・国語(以下、英・数・国)の基礎を固めておく必要があります。なぜなら、高校2年生頃に理科や社会の科目選択があり、それらの勉強の負荷が高くなるからです。

ただ、「満遍なく得点できるようにする」ことが必要だとはいえ、文系受験生なら数学、理系受験生は国語といったような苦手科目対策ばかり行うのは、旧帝大受験において得策ではありません。苦手科目ばかりに時間を費やすと、二次試験でも自分の武器となる得意科目の得点を失ってしまうおそれがあります。

限られた時間の中で、苦手科目の克服と得意科目を伸ばすために、効率良く勉強ができるような計画を立てることが必須といえるでしょう。

記述式・論述式の二次試験対策は「自分の言葉で説明する」こと

記述式・論述式で、思考力や論理性が問われる旧帝大の二次試験は、ただ知識を暗記するだけでなく、それをどう論理的に展開し、説明できるかが重要になります。つまり、一問一答の問題ばかりを繰り返し解いていても、旧帝大の二次試験には対応できません。

二次試験では、例えば日本史などの場合、歴史の事象を覚えるだけでなく、それらの事象がどのように関連し合っているのかを理解し、その上で自分の言葉で説明できる能力が求められます。

そのため、アウトプットの量と質が重要です。「なぜそうなるのか」「どういった背景があるのか」とみずから問いを立て、その問いに対して導き出した解答を、論理的に説明できるようにする練習が求められます。

アウトプットを確保する

旧帝大合格に効果的な勉強法として、学習した知識を頭に入れる「インプット」と、学習した知識を活用する「アウトプット」のバランスが非常に重要です。

受験勉強というと、どうしてもインプットに偏りがちです。しかし、インプットだけでは旧帝大に合格できるような実力はなかなか身に付きません。

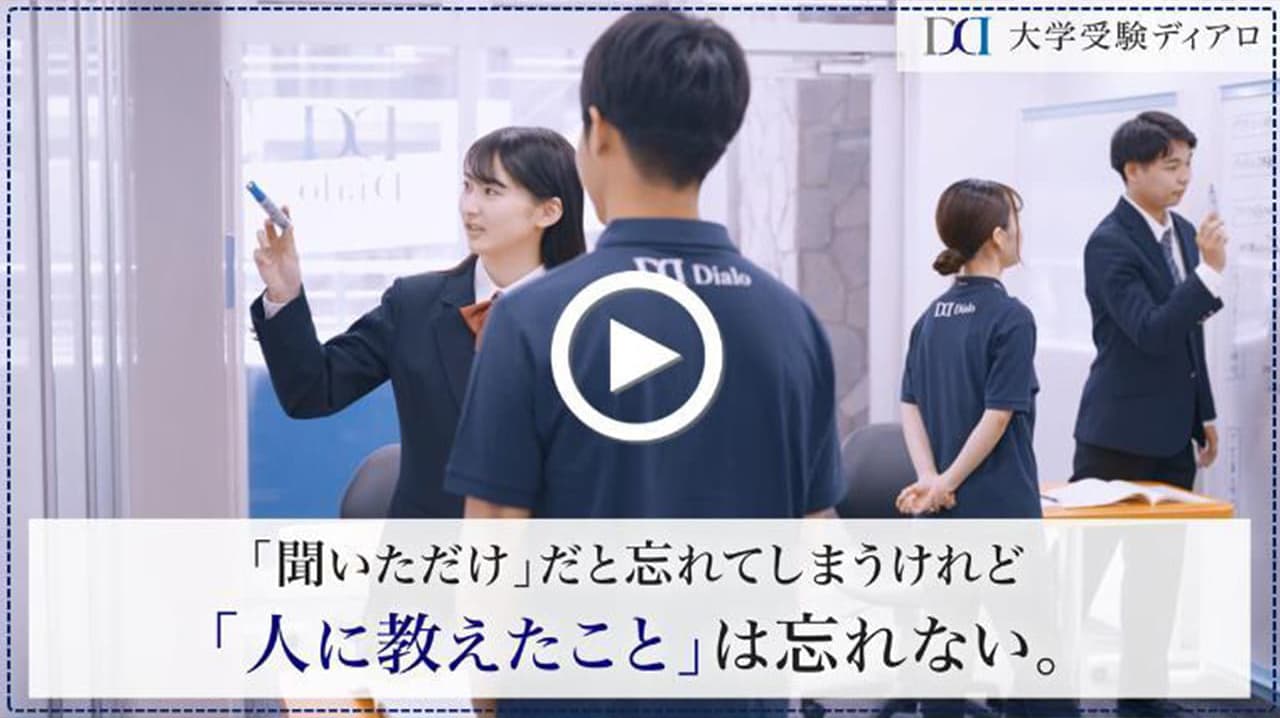

アウトプットの具体例としては、学習した内容を自分で整理して図や文章にまとめる、問題を解いたプロセスを論理的に答案としてまとめるといった方法があります。中でもおすすめなのが、誰かに実際に説明してみることです。

国語や英語であれば、読んだ文章の表現や要旨を自分の言葉で誰かに説明したり、数学や理科であれば公式の使い方や実際の問題の解法を説明したり、歴史であれば、さまざまな出来事の時系列や因果関係をまとめて説明したりします。

実際に説明することで、論理的な表現力を身に付けることができます。また、それだけではなく、全体的な理解度が大きく高まったり、多角的に思考できるようになったり、あるいは記憶が定着して忘れないようになったりするなど、旧帝大合格に必要なさまざまな力を同時に身に付けることが可能になるのです。

旧帝大合格のために高校1、2年生からできること

旧帝大合格のためには、幅広く深い範囲の勉強が必要であり、できる限り早い段階から、効率的に進めていく必要があります。裏を返せば、早めの対策を始めれば、時間的な余裕が得られるでしょう。

ここでは、旧帝大合格のために高校1、2年生からできることをご紹介します。

毎日の勉強時間を確保する

部活動や生徒会のほか、人によってはアルバイトなどに忙しい高校生は多いですが、例えば「部活動を引退して余裕ができたら勉強しよう」と考えていては、旧帝大にはどうがんばっても間に合わない状態になってしまいます。まずは、確実に毎日の勉強時間を確保することが大切です。

勉強時間はよく「学年プラス2時間」とされ、高校1年生なら3時間、高校2年生なら4時間といわれます。ただ、効率の悪い勉強、特にアウトプットが欠けた勉強をだらだらと続けていても、効果はあまり上がりません。仮に、もっと短い時間しか確保できなかったとしても、効率の良い勉強さえできていれば、大きな効果が得られるでしょう。

英・数・国の基礎は高校2年生までに完璧にする

多くの高校では、高校1年生のうちは文系・理系に分けられず、高校2年生で文系・理系に分かれてから社会科の探究科目や、理科の発展科目を学習するカリキュラムが組まれています。つまり、高校2年生から学習内容が量と難度の面で一段階レベルアップすることになります。

そのため、高校1年生のうちから英・数・国の基礎をしっかり固めておくことで、理・社にかけられる時間を確保するとともに、勉強の下準備を終わらせることができます。数学力が理科の基盤になることは言うまでもありませんが、国語の読解力も文系・理系問わず高度な学習をスムーズに進める上で不可欠です。

また、旧帝大の二次試験で問われる思考力や表現力の前提となる読解力を、文系・理系問わず身に付けておく必要があるでしょう。

英・数・国の基礎力が身に付いていれば、高校2年生から理科と社会が専門科目になり、時間を割かなければならない状況になっても、焦らずに勉強に取り組むことができます。ひとつの目安として、英・数・国は高校2年生の終わり頃には、共通テストレベルに到達できるよう勉強を進めたいところです。

もちろん、二次試験で必要になるレベルはさらに上です。共通テストレベルに到達したからといってそれはゴールではなく、さらに勉強を進めて二次試験レベルに到達しなければなりません。旧帝大受験生にとって、共通テストレベルは道半ばの通過点だといっていいでしょう。

日々の予習・復習を行い、定期テストに忙殺されない

学校や塾の授業は、単に教科書を読むだけでは理解しづらいことを理解しやすくしてくれるため、インプット学習の手法としては非常に効率的です。ところが、理解しやすい分、その場で「わかったつもり」になって、結局学んだことを忘れてしまうケースがよくあります。

学んだことを忘れてしまっては授業を受けた時間が無駄になる上、学んだ内容を今度は自分で再度苦労して、勉強し直す必要が出てしまうのです。

ですから、毎日の勉強の中で真っ先にやるべきことは、学校の授業の予習・復習です。予習は特に、社会科などの科目で有効です。大まかな時代状況をつかみ、用語を一通りチェックしておくだけでも授業の理解度は大幅に上がります。

そして、復習はどんな科目でも必須です。復習の際には授業で不足しがちな「アウトプット」を繰り返すことも忘れないようにしましょう。

いずれにせよ、一回一回の授業を無駄にせず、基礎を積み重ねていくことが旧帝大合格への最短ルートです。

また、日々の勉強のペースを、「定期テストのための勉強」で乱されないようにするのもポイントです。日々の予習と復習をしっかりと行っていれば、定期テストで得点することは難しくありません。定期テストのたびに一夜漬けを繰り返す人も多くみられますが、一夜漬けで覚えた内容はほとんどすぐに忘れてしまいます。非効率的な一夜漬けで、勉強のペースを崩すのは避けてください。

さまざまなことに興味・関心を持ち、探究する

旧帝大の中でも、とりわけ東京大学や京都大学などの入試問題は、思考力や興味・関心のレベルを問うような独自の視点で作成されています。それは、教科書や参考書の範囲にとどまらず、一般教養として知られていることだったり、大学教育では常識的に語られているようなことだったりするのです。

そのような問題を解くには、参考書や用語集を隅々まで覚えるのもいいのですが、専門分野に関する本を読むといったことで知見を広げておくほうがプラスに作用する可能性があります。自分の興味がある分野は、自分で探究していく姿勢も必要です。

睡眠時間を7時間以上確保するようにする

十分な睡眠は、効率的な学習に必要不可欠です。特に成長期の高校生は、個人差はあるものの、7時間以上の睡眠を確保することが望ましいといえます。

睡眠不足の状態では理解力も大幅に低下する上、後できちんと睡眠をとらなければ、せっかく勉強したことも記憶に残りません。夜遅くまでスマートフォンをさわったり、だらだらと勉強したりしないようにし、適切な睡眠時間を確保してください。

旧帝大の受験は大学受験ディアロのアウトプット学習で対策しよう

旧帝大の入試は、教科・科目数も多い上に出題難度も高く、合格できるレベルに到達するのは非常に大変です。学校生活が忙しいからといってわずかな学習時間も確保しなかったり、アウトプットをまったくしなかったり、一回一回の授業をおろそかにしていたりすれば、合格は「夢のまた夢」です。

ただ、ここまでの記事にあるように、アウトプットを重視した勉強方法や、早い段階からの英・数・国の基礎固め、毎回の授業の確実な定着といったことをこなしていけば、合格の可能性は高まっていきます。

また、旧帝大への対策は長期戦です。先々まで見据えた学習計画の作成と、その進捗確認や評価、調整は必要不可欠となります。さらに、共通テスト科目には「情報」が加わるのをはじめとして、大学入試は変革の真っただ中にあります。こういった受験情報に対しても、アンテナを張っておく必要があります。

ただでさえ取り組むべきことが多い中、すべてを一人でこなすのは大変です。誰か相談に乗ってくれる相手がいると心強いでしょう。

大学受験ディアロでは、自分が学んできた内容をトレーナー(講師)の前で説明し、さらにトレーナーからのさまざまな質問に答えていくことで、一人ではなかなか難しい高度なアウトプット学習が可能です。大学受験専門塾として、長期的な学習計画や受験戦略から、日々のちょっとした学習上の悩みまで、さまざまなご相談に対応しています。

なお、大学受験ディアロでは、旧帝大など国公立大受験のための独自専用カリキュラムを設けています。もちろん、私大受験用のカリキュラムや、学校推薦・総合型選抜を目指す人ための定期テスト対策カリキュラムもご用意しております。

<大学受験ディアロの3つのカリキュラム>

- 国公立大カリキュラム

- 私立大カリキュラム

- 定期テスト対策カリキュラム(学校推薦型選抜・総合型選抜・内部進学などを目指す方向け)

ディアロの国公立大カリキュラムをもっとくわしく

国公立大学に合格するためのポイントは?

❶「共通テスト対策(6教科8科目)」と「2次試験対策(2~3教科)」の両立が必要!

時間不足に陥らないように長期的な目線で、科目ごとにメリハリをつけた勉強計画・時間管理が重要です。

❷入試にむけた実践力を高める時間の確保が必要!

したがって早めに基礎力を固める必要があります。

❸2次試験で出題される「論述問題」に対応できる力が必要!

本当の意味での力がついていないと、解答用紙を埋めることさえ難しくなります。

❹国公立大学は私立大に比べ、過去問を多く集めることができず志望校対策が困難! さらに、新課程入試に移行したばかりのタイミングでは出題傾向が見極められない・対応が難しい…ということが起きます!

解答の“テクニック”だけでは不十分。どういう問題が出題されても対応できる“本物の力”を身につける必要があります。

ディアロで国公立大学に合格できる理由は?

①各国公立大学の“合格”から逆算された「専用カリキュラム」があるから、受験までに必要な学習を確実に終わらせることができます。

②一人ひとりを、志望校合格のレベルに引き上げるための科目別「学習プラン」をご入会前に作成します。

③「専用カリキュラム」「学習プラン」に沿った勉強が正しくできているかを、毎回「チェックリスト」を使って確認。着実にステップアップを重ねていきます。

④“対話”するアウトプットを重視した学習だから、知識の定着はもちろん、得点につながる論述力・面接力まで磨けます。

⑤圧倒的な合格実績を誇るZ会グループならではの実力を高める教材を使用します。

⑥もし途中で志望校や学部・入試方式が変わっても、大学受験専門塾だからこそ、あなたの新たな選択に対応できます。

⑦少人数定員制だから、一人ひとりの学習状況に目を光らせ、不安や悩みに寄り添い、徹底サポートします。

旧帝大合格に向けて効率的に勉強したい方はぜひ、大学受験ディアロの教室見学や無料体験にお申込みください。志望進路や科目選択がまだ決まっていないという高校1年生も大歓迎です。

教室見学・無料体験は、下記のページから。

教室見学・無料体験のお申込み

■監修

武田優士(たけだ・まさし)

株式会社ゼニス ディアロ運営部課長兼指導開発課課長。大学受験領域を専門として、学習塾の運営に2002年から20年間携わる。以前は集団塾で教壇に立ち、授業・科目指導(英語)を担当したことも。現在は、ディアロのスクールを管轄するエリアマネージャーのほか、責任者として商品開発・公民事業・マーケティングに従事。

新着記事

勉強法

【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選

「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

勉強法

【中高生】塾の料金は? 相場・学年別・塾のタイプ別費用を徹底解説!

「塾の料金ってどうしてこんなに高いの?」 「家計のことを考えると、このまま通わせていいのか不安……」 このように感じていませんか? 塾の料金は学年や授業形態によって大きく異なり、事前に調べずに選ぶと想定外の出費に悩むこともあります。しかし、費用の内訳や通い方の工夫を知っていれば、無理のない範囲で続けることも十分に可能です。 この記事では、中学生・高校生の塾費用の相場や塾代が高くなる理由、ご家庭に合...

勉強法

【中高生】塾の夏期講習の費用は?学年別の値段や受けるメリットを解説

夏休み前の三者面談や定期テストをきっかけに「塾の夏期講習に通おう!」と通塾を検討していませんか? その一方で、夏期講習の必要性を感じながらも「どのくらい費用がかかるのか」「うちの子に合った塾をどう選べばよいのか」と不安を抱えている保護者の方もいるでしょう。 あらかじめ費用や塾選びのポイントを把握しておかないと、想定外の出費につながったり、費用に見合う効果が得られなかったりする場合があります。 夏期...

カテゴリー

人気のタグ

人気記事TOP5

\入力1分!お悩み相談はこちら/

-1.png)

-1.png)

-1.png)

-1.png)