- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)

- コラム

- 大学入学共通テスト

- 【2026年度共通テスト】科目別の傾向と対策を徹底解説

大学入学共通テスト

【2026年度共通テスト】科目別の傾向と対策を徹底解説

*本記事は2025年9月時点での内容となります。今後変更となる可能性があるので、最新情報は文部科学省ホームページなどをご確認ください。

第6回の「大学入学共通テスト」が2026年1月に実施されます。

改めて大学入学共通テストとはどういうテストなのか、どのような力が求められるのか、そのためにどんな対策が必要なのかを確認しましょう。

(必要に応じて、少し前の記事となりますが、コラム「センター試験廃止で大学入試はどう変わる?」も併せてご参照ください)。

この記事の目次

大学入学共通テストとは?

大学入学共通テストは、従来のセンター試験と同様、1月の中旬~下旬の土日2日間で実施されます。

次は、2026年(令和8年)1月17日(土)・18日(日)の実施を予定しています。

【2026年度大学入学共通テスト】

- 第1日程:2026年1月17日(土)・18日(日)

- 追・再試験:2026年1月24日(土)・25日(日)

2026年度大学入学共通テスト 出題教科・科目一覧

| 教科 | 科目 | 配点 | 試験時間 |

|---|---|---|---|

| 国語 |

国語 |

200 点 | 90 分 |

| 地理歴史・公民 |

地理総合・地理探究/歴史総合・日本史探究/歴史総合・世界史探究/公共・倫理/公共・政治経済/地理総合/歴史総合/公共(3必履修科目を組合せ) |

100 点〈1科目〉 200 点〈2科目〉 |

60 分〈1科目〉 130 分※〈2科目〉 |

| 数学① | 数学Ⅰ または 数学A | 100 点 | 70 分 |

| 数学② |

数学Ⅱ・数学B・数学C(4項目のうち3項目を選択解答) |

100 点 | 70 分 |

| 理科(基礎) |

物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎(4範囲から2つ選択可) |

100 点〈1科目〉 200 点〈2科目〉 |

60 分〈1科目〉 130 分※〈2科目〉 |

| 理科(専門) |

物理/化学/生物/地学 |

同上 | 同上 |

| 外国語 | 英語【リーディング】 | 100 点 | 80 分 |

| 英語【リスニング】 | 100 点 | 60 分 | |

|

ドイツ語/フランス語/中国語/韓国語【筆記】 |

200 点 | 80 分 | |

| 情報 |

情報Ⅰ |

100 点 | 60 分 |

大学入学共通テストで求められる力

新しい学習指導要領では、「学力の3要素」について以下のとおり定めています。

【知識・技能】

既知の問題を解くための十分な知識・技能のこと。

「知識が重要視されない」ということはない。

【思考力・判断力・表現力】

「知識・技能」を基盤にして、未知の問題に対して解答を見出していく力。

【主体性・多様性・協働性】

「知識・技能」の「思考・判断・表現」を基盤として、答えが1つに定まらない問題に対して、他者と多様な考え方を協働して、最適解を見出していく力。

3要素をまとめて「生きる力」と定めました。これらが「大学入学共通テスト」に求められる力となります。

共通テスト対策はいつから始める?

入試全体のスケジュールを考慮すると、共通テストに特化した対策は11月頃から本格的にはじめることになります。

高3の受験勉強は、夏までが基礎固め、秋からが応用問題や志望大学の試験対策、そして冬に共通テスト対策に注力し、1月中旬に共通テスト本番、次に志望大学の対策~本番に挑むという流れです。

早めに「共通テスト対策」の参考書を準備して、12月に入ったら、迷わず本番形式で共通テスト予想問題や過去問に取り組めるよう、計画的に進めていきましょう。

各教科の対策と傾向・勉強法

共通テストの各教科における対策と傾向・勉強法を解説します。

共通テスト英語の対策

共通テストの英語は リーディング100点・リスニング100点 の2技能同配点方式です。

リーディングは多様な題材をもとに「要点把握」「必要情報の検索」を評価し、発音・アクセント・語句整序など単独問題は出題されません。リスニングは一部が 1回読みで実施されるため、一度で内容を把握する集中力が必須です。

大学ごとにリーディングとリスニングの成績利用比率(1:1、3:1、4:1 など)は異なるので、志望校の配点を必ず確認しましょう。

大学入学共通テストの英語では特に「速く正確に読む力」が求められます。まずは文法・語法や単語・熟語の語彙力を上げて、ゆっくりでも英文を正確に読む力を身につけていきましょう。そこからスピードを徐々に上げていきます。文法・語法や文法単体での出題はなくなりますが、「英語の力」そのものを伸ばすためにはこれらの勉強は必要不可欠です。

そして1文1文の英文を正確に読んでいく、「精読力」を高めていきましょう。まずはゆっくりと英文を正確に読めるようにして、そこから速読できるようにしていきましょう。この「精読力」を鍛えるために1文1文の文構造を理解して英文を読んでいけるようにしていきましょう。あとはたくさん問題演習を繰り返してスピードを上げていくだけです。

共通テストの英語の勉強法については、以下の記事で詳しく解説しています。

【共通テスト】英語の傾向と対策・おすすめ勉強方法

共通テスト国語の対策

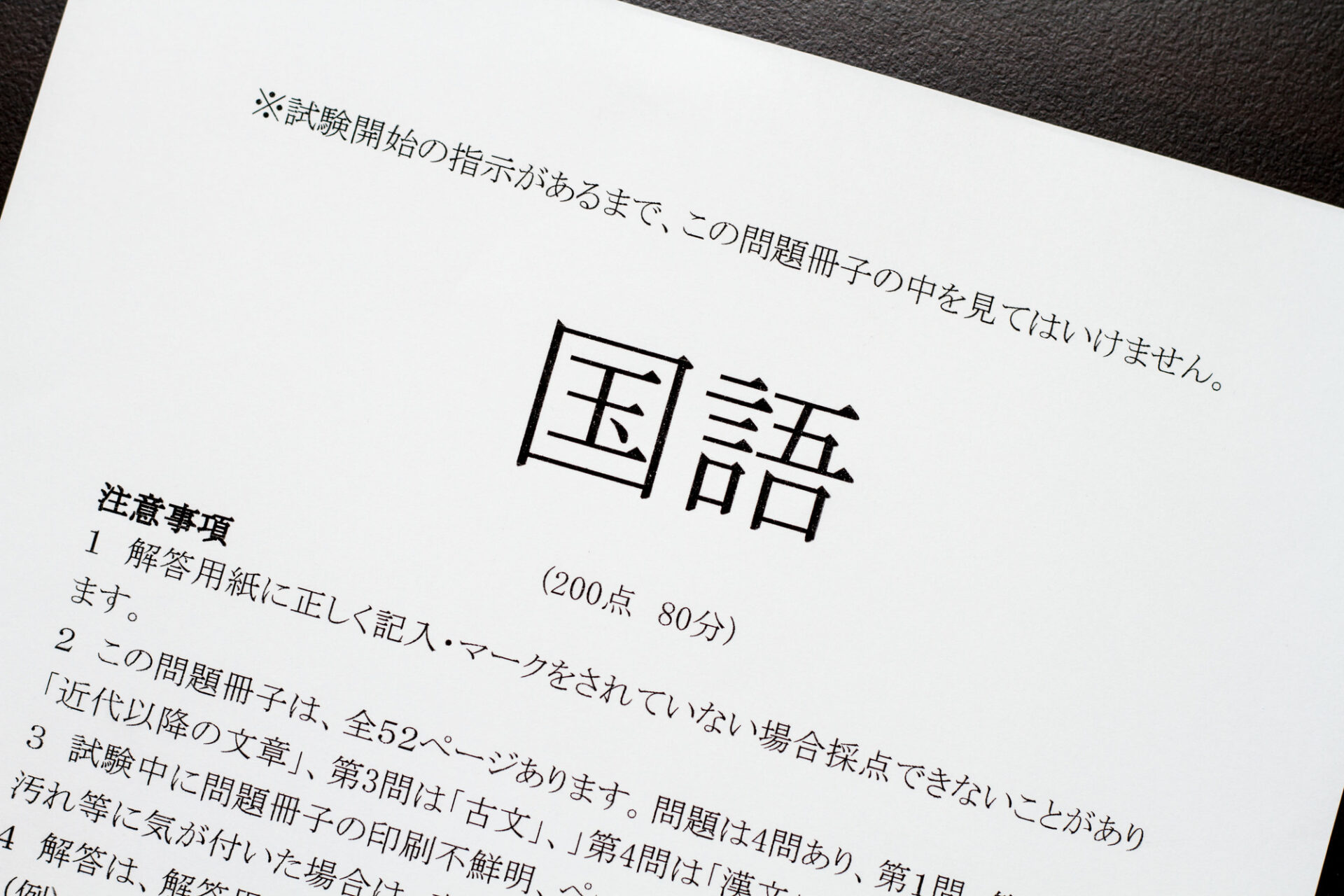

国語は90分で200点、〈論理的文章・文学的文章・実用的文章〉の近代以降の文章3題(計110点)と、古文・漢文各1題(各45点)を合わせた全5題必答形式です。

現代文3題のうち実用的文章では文章・図・グラフ・イラストなど複数資料が組み合わされるため、資料間を行き来しながら要点を統合する読解力が問われます。

また、「大問ごとに一つの題材で問題を作成するのではなく、異なる種類や分野の文章を組み合わせた問題を含めて検討する」としています。例えば、試行調査で問題文に取り上げられたのは生徒会の部活動規約と生徒たちの会話文でした。生徒会の規約を読み解くだけでなく、それを基に会話の流れを確認した解答を導き出す必要があるもので、複数の資料や文章を関連づけて解答させる力が問われました。

このように、知識そのものを問う問題より、「知識をどう活用できるか」を問う設問が増えています。実生活に即した問題が多いのも特徴的で、身につけた知識を日常でどう活用するかがさまざまな角度から問われることになるといえるでしょう。

国語の共通テスト対策としては、問題文中の膨大な情報から「事実と意見」を明確に区別し、一つの意見の論拠を複数の文章から探し出す練習をしていくことです。そのためには過去問をしっかり解いて「筆者の主張を探すこと」「解答の根拠を必ず文章中から探すこと」の練習をしていきましょう。この練習を重ねていくことで試行調査でも出題された「正しいものをすべて選べ」や「正しいものがない場合」といったタイプの問題にも慌てることなく対応できるでしょう。

共通テストの国語の勉強法については、以下の記事で詳しく解説しています。

共通テストの国語の対策は?時間配分とおすすめの勉強法を解説

大学入学共通テストの古文対策は?単語と文法、読解の勉強法を解説

共通テスト数学の対策

数学Ⅰ,数学Aおよび数学Ⅱ,数学B,数学Cは各70分、100点のマーク式で、記述式は導入されていません。

数学Bおよび数学Cについては、数列(数学B)、統計的な推測(数学B)、ベクトル(数学C)、平面上の曲線と複素数平面(数学C)の4項目に対応した出題となり、受験者はこの4項目の中から3項目を選択して解答します。

また、数学Ⅰ,数学Aについては、「数学Ⅰ,数学A」と「数学I」の2科目から1科目を選択して解答します。数学Aに関しては、「図形の性質」と「場合の数と確率」の2項目に対応した出題となり、こちらは全問を解答する必要があります。

共通テストの数学では「数学的な問題過程を重視する」としていて、ある事象から数学的問題を発見し、解決の見通しを立てること、考察結果を活用することが求められます。そのための「考える時間」を考慮した試験時間となりました。

試行調査の数学の問題では、「なぜそのような計算をする必要があるのか」、「それによってどういうことを解決するのか」の説明が問題文の中で丁寧にされています。

背景説明の部分と立式に必要な部分を切り分け、適切に処理することが重視されるため、情報処理量が増えています。一つの題材についていろいろな計算をさせ、処理する力を測る問題が主だったセンター試験の数学の問題とは異なる出題となりました。

数学の共通テスト対策で重要なのは、背景説明と立式に必要な部分を素早く切り分ける読解力と、素早く正確に計算する処理力です。教科書や参考書の計算問題や中位難易度の問題を早く、正確に解けるようにしていきましょう。

共通テストの数学の勉強法については、以下の記事で詳しく解説しています。

大学入学共通テストの数学の対策は?出題範囲やタイプ別勉強法を紹介

共通テスト理科の対策

共通テスト理科は 「物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎」と呼ばれる4分野と「物理・化学・生物・地学」の中から選択して解答する形式です。

設問は実験・観察データや複数の図表を読み取り、これをもとに考察させる形式が中心です。

※なお、科目の選択方法については、大学・学部・方式などにより異なるため、必ず入試要項をご確認ください。

共通テストの理科の対策法は、以下のとおりです。

- 教科書レベルの知識・公式を早期に固める

- 資料集やインターネット上の動画などで感覚的に理解しイメージ化する

- 過去問や予想問題でグラフの読み取りと計算処理に慣れる

- 実験の目的や手順を自分の言葉で説明する練習を行い、思考プロセスを可視化する

共通テスト地理歴史・公民の対策

共通テストの地理歴史・公民は 2025年度から「必修1+選択1」の2科目セット型に統一され、試験時間内に両科目を連続で解答する形式になりました。

対策としては、まずは 「歴史総合・地理総合・公共」で扱う用語と基本概念を高1のうちに定着させ、定期テストを軸に年代・地図・資料の読み取り練習を重ねましょう。

そのうえで選択科目(日本史探究・世界史探究・地理探究・倫理・政治経済)の教科書を早期に一周し、必修内容と横断的に関連づけることが得点源になります。組合せ制限(歴史同士は可、公民同士は不可)があるので、選択方法については注意が必要です。

年度別予想問題で新形式に慣れ、論点比較や因果関係を説明できるレベルまで仕上げると良いでしょう。

共通テスト情報の対策

2025年度から新しく課された情報Ⅰは、以下4つの分野から出題されます。

- 情報社会の問題解決

- コミュニケーションと情報デザイン

- コンピュータとプログラミング

- 情報通信ネットワークとデータの活用

情報Ⅰの対策としては、教科書で基本用語とアルゴリズムを整理し、大学入試センター公表の試作問題に慣れておきましょう。プログラミングは疑似言語の丸暗記ではなく、普段使っている言語を用いながら処理手順を確認すると効果的です。

共通テストのおすすめの対策方法3STEP

共通テストの対策方法は、以下のとおりです。

- STEP1:本番シミュレーション演習

- STEP2:ミスの原因にフォーカスした復習

- STEP3:対策時間の上限設定

それぞれ解説します。

STEP 1:本番シミュレーション演習

本番さながらに、当日のスケジュールに沿う形で時間を測り、試験問題を続けて解いてみましょう。

本番では緊張することを考えると、本番より少し短い時間で取り組むか、採点時にそのことを加味すると良いです。

STEP 2:ミスの原因にフォーカスした復習

共通テスト対策で間違ってしまった問題こそ、理解できていない部分です。間違えた問題だけを集めたまとめノートを作るなど、復習をしっかり行いましょう。

このノートを定期的に見直し、直前にも目を通すと、弱点をしっかりと解消し切ることができます。

STEP3:対策時間の上限設定

共通テスト対策には、必要以上の時間はかけないこともポイントです。「共通テスト」の先に、私大入試本番、そして国公立大学の2次試験が待ち受けていることを忘れず、バランスよく対策していきましょう。

大学入学共通テストとディアロの強み

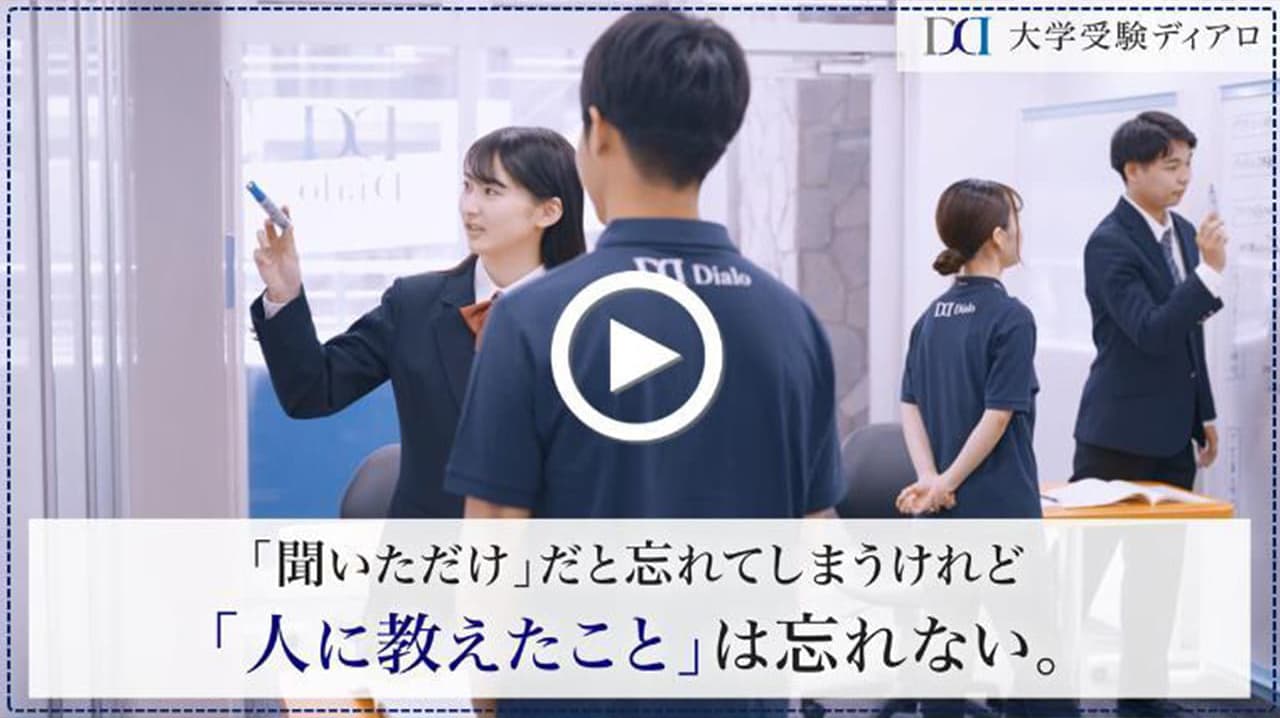

大学受験ディアロは、映像×対話式トレーニングで学ぶ大学入試専門の個別指導塾です。

映像指導と個別指導のメリットを組み合わせたインプット×アウトプット形式の「対話式トレーニング」で新大学入試に必要な「思考力・判断力・表現力」を養っていき、入試にもその後の人生にも必要な力を育みます。

Z会グループの個別指導塾

「大学受験ディアロ」の対話式トレーニング

生徒満足度98%「対話式トレーニング」を動画でご紹介しています。

ディアロの学習法は、従来型の「教える先生→教わる生徒」という一方通行の指導ではありません。

効率的なインプット学習と、生徒が主体の効果的なアウトプット学習による“反転学習”で、成績をのばし、志望校合格を目指します。

知識を定着させ、使えるようにするためには「人に教える」「人に説明する」ことが効果につながると、私たちは信じています。

ディアロでは、事前にZ会グループの教材・AI教材で重要事項・知識をインプット。

そして「ディアロの対話式トレーニング®」で、学んだことを自分の言葉で説明してもらいます。

その内容について、講師が様々な問いかけをし、たとえ正解でも「どうしてそう考えた?」と問いかけ理解の定着をねらいます。

わからない場合でも、すぐには答えを教えることはしません。「気づき」を与えるような質問を通して、考えを深めます。このように先生が生徒に教えるという一方的な授業ではなく、生徒が主体となるようなトレーニングを行っていきます。

「そんなの難しそう…」と思った方、大丈夫です。ディアロ生の97%が「対話式トレーニングは楽しい」と回答しています。

お試しの無料体験トレーニングは随時受付しています。この効果の高い学習法を、「今」体感してみませんか?

詳しくは、ディアロ各スクールまでお気軽にお問合せください。

WEBからも24時間受付中です!

➡お電話でのお問合せはこちら

➡ WEBからのお問合せはこちら

監修

新田和希(にった・かずき)

株式会社ゼニス ディアロ運営課課長 兼 マーケティング課課長。

大学受験領域を専門として、学習塾の運営に2008年から携わる。ゼニス入社後は、大学受験ディアロにて初の東大合格者を輩出。その後、エリアマネージャーとして、東京・神奈川・千葉・静岡エリアの大学受験ディアロ各校を担当。スタッフの採用・研修・労務管理を担当する人材開発課の課長も経験。現在は、経営戦略室・マーケティング課の業務にも従事。

新着記事

勉強法

【高校生向け】歴史総合の勉強法は?暗記から理解型に変える5ステップ

「歴史総合のテストでなかなか点が取れない」「勉強方法がわからない」と悩んでいませんか? 歴史総合は、2022年度から始まった必修科目です。従来の日本史Aと世界史Aを統合し、主に18世紀以降の近現代史を日本と世界を横断しながら学びます。 従来の暗記中心の歴史学習とは異なり「なぜそうなったのか」を理解することが求められる科目なため、用語を覚えるだけでは、定期テストや入試の記述問題・資料問題で得点できま...

勉強法

【大学受験】古文の勉強法は?共通テストで差をつける受験戦略

「古文が苦手」「文法が覚えられない」「現代語に訳せない」と古文の勉強法に悩む高校生は多いのではないでしょうか。 古文は英語と比べて覚える単語や文法が少なく、正しい順番で学べば着実に伸びる科目です。苦手意識を持つ受験生が多い分、しっかり対策すれば周囲と差をつけられます。 この記事では、古文の成績アップにつながる勉強法を5ステップで詳しく解説します。定期テスト対策と大学受験対策、それぞれのポイントもわ...

勉強法

【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選

「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

カテゴリー

人気のタグ

人気記事TOP5

\入力1分!お悩み相談はこちら/