- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)

- コラム

- 勉強法

- 【大学受験】世界史の勉強法|短期間で点数を伸ばすノートのまとめ方

勉強法

【大学受験】世界史の勉強法|短期間で点数を伸ばすノートのまとめ方

大学受験のため、世界史選択を決めたものの、勉強法に悩む受験生は多いのではないでしょうか。間違った勉強法で広大な範囲の世界史に取り組んで、時間や労力を無駄にしないよう、正しい勉強法を習得する必要があります。

また、日頃の勉強におけるノートのまとめ方や、定期テスト対策の仕方についても知っておきたいところです。

この記事では、大学受験における世界史が難しく感じる理由や正しい勉強法のほか、正しいノートのまとめ方と定期テスト対策について解説します。

この記事の目次

世界史が難しく感じる理由

世界史の学習につまずきを感じている受験生は少なくありません。世界史には、膨大な情報量や複雑な歴史の流れなど、多くのハードルがあります。まずは、世界史が難しく感じられる主な理由について解説します。

前提となる知識がほとんどない

大学受験の世界史では、ほとんどの受験生がゼロの状態から学び始めます。日本史とは異なり、小中学校でほとんど扱われず、また地理的な知識もないため、世界史は「すべてが初見」に感じやすくなります。そのため、最初から「知らない言葉の連続」に直面し、苦手意識を持つ受験生が増えるのです。

前提知識の不足を補うのが、「時代」と「地域」の勉強といえます。

モザイク状の歴史のため、つながりが見えにくい

世界史を難しく感じる理由のひとつに、モザイク状の歴史になっていることが挙げられます。

世界史の特徴は、ひとつの「時代」上でさまざまな出来事が起きているだけでなく、世界のさまざまな「地域」でさまざまな出来事が同時に起きていることです。

しかし、教科書ではまるでモザイクのように、いくつもの出来事が時間軸上を進んだり戻ったり、また世界の各地域をあちこち飛び回ったりしながら記述されています。これに慣れないうちは、それらの出来事同士がバラバラになってしまい、つながりが見えてきません。ですから、世界史が難しく感じられるのです。

覚えることが多すぎて、どこから着手すればいいのかわからない

世界史が「膨大な暗記科目」とされる最大の理由が、固有名詞や出来事の多さです。国名や王朝のほか、歴史上の事件や条約など、とにかく覚えることが多く「どこから始めればいいかわからない」という混乱を生みかねません。

対策としては、「全体の流れの把握→重要範囲→深掘り」の順で勉強することが効果的です。「オリエント史」や「ギリシア史」など、比較的シンプルで学習しやすい分野から進めると、モチベーションを保ちやすいでしょう。「近代史」や「経済史」などの配点の高い分野は、さまざまな要素が混在して学習を進めにくいのでむしろ挫折しやすく、注意が必要です。

大学受験の世界史勉強法|基本の進め方

大学受験の世界史を勉強する際には、いくつか押さえておくべきポイントがあります。ここでは、大学受験における、世界史を勉強する際のポイントについて解説します。

受験日などの目標から逆算する

大学受験の世界史の勉強においては、まず受験日などの明確な目標設定から逆算し、計画を立てることがポイントです。逆算によって「いつまでに何をどこまで終わらせるべきか」という、具体的な計画を立てやすくなります。

目標が明確であれば、日々の学習のモチベーションを維持しやすく、効率的に世界史の勉強を進めることができるでしょう。

さまざまな教材を駆使しノートにまとめる

使用する教材を絞りこまず、さまざまなツールを使って自分のノートにまとめていくことは、効果的な世界史の勉強を進める上で重要なポイントといえます。なぜなら、他教科に比べて世界史は参考書によって分野ごとの記述量が大きく異なるからです。また、いくつかの視点で考察することも世界史学習には求められます。

教科書や参考書のほか、資料集や用語集、さらにはインターネットなどのツールを使い、それらを自分のノートにまとめていくことが、世界史の学習効率を高めるカギとなります。

歴史の流れを常に意識する

世界史の学習では、個々の出来事を暗記するだけでなく、歴史全体の流れを常に意識する必要があります。歴史は、過去から現在へとつながる一連のストーリーであり、さまざまな出来事がどのように影響し合っているのかを理解することで、より深く、記憶に残る学習ができるでしょう。

歴史上の出来事の前後関係や、地理的な位置関係を意識しながら勉強すれば、歴史の流れをつかみやすくなります。

アウトプットを意識する

世界史の勉強において重要なのは、インプットだけでなく、アウトプットを意識することです。学んだ知識を自分の言葉でほかの人に説明したり、質問に対して答えたりすることで、世界史に対する理解を深めることができるのです。

具体的には、友人や塾の講師などに学んだ内容を説明したり、クイズ形式で質問してもらってそれに答えたりすることが挙げられます。アウトプットによって自分の理解度を確認すれば、弱点を特定できるでしょう。

【早稲田大学 合格体験記】ディアロで、世界史の偏差値が37⇒69に!

大学受験における世界史の勉強法3ステップ

大学受験の世界史で高得点を獲得するためには、「地域」「時代」「縦軸」をキーワードとした効率的な学習方法が不可欠です。ここでは、世界史の学習を3つのステップに分け、それぞれの段階で何をすべきか、具体的に解説します。

1.「地域」の概観をつかむ

世界史の勉強の際には、「地域」の概観をつかむ必要があります。

例えば、世界史のある地域について学ぶ際は、まずその地域の簡単な地図をつくります。そこで、主な国や山脈・半島・島・河川・海域などを押さえるのです。

ヨーロッパであれば、インターネットからダウンロードしたヨーロッパの白地図を用いて、英・仏・独・伊といった現在の主な国やピレネー山脈やイベリア半島のほか、大ブリテン島、ライン川、地中海などの大まかな位置を描きこみます。これらによって大まかな地理的イメージをつかむのが目的です。世界史の勉強が進み、新たな地名が登場したら、この地図上で確認しましょう。

2.「時代」の概観をつかむ

次に、世界史の「時代」について、概観をつかむ必要があります。

具体的には、時代ごとに起きた重要な出来事(地域全体に影響を及ぼすような出来事)をまとめ、自分で「○○の時代」といった名前を付けましょう。これは、学習範囲の少し前の時代からスタートするのがポイントで、時代的なつながりが明確になります。

例えば中世ヨーロッパについて勉強するのであれば、少し前の「ガリア・ローマの時代」から始め、「ゲルマン人大移動の時代」「フランク王国の時代」「ヴァイキング(ノルマン人)の時代」「十字軍の時代」「百年戦争の時代」などといったようにまとめていきます。自分のノートにまとめられたら「○○の時代」の順番を正確に暗記してください。

時間的な余裕があるならば、同時代を扱った本やマンガ、映画などもチェックしましょう。具体的な時代のイメージを得る上で参考になるはずです。

3.「縦軸」をまとめる

最後に、世界史の「縦軸」をまとめる作業に入ります。

縦軸は、主な国ごとに、主要な君主や首相といった為政者をノートに順にまとめて作成します。続いて、さまざまな出来事を必ず縦軸からつなげる形でまとめていくのです。このとき、前述の「○○の時代」をもとに、どんな時代の出来事なのか整理してください。

具体例として中世ヨーロッパについてまとめるのであれば、イングランド・フランス・神聖ローマ帝国などの主要な君主をそれぞれ順にまとめます。一方でさまざまな勢力が入り混じりながら発展していくようなエリアは、中心的な勢力に注目し、縦軸を作ります。中世イスラム史であれば、イスラム帝国→ウマイヤ朝→アッバース朝→セルジューク朝→アイユーブ朝→マムルーク朝といったように縦軸を作るのです。

縦軸をノートにまとめられたら、その順番を正確に暗記します。こちらも時間に余裕があれば、各人物について本やインターネットなどでチェックすることで、より具体的なイメージが得られるでしょう。

大学受験における世界史の間違った勉強法

大学受験の世界史で高得点を目指すためには、効率的な勉強法を実践する必要があります。しかし、間違った勉強法を続けてしまうと、せっかくの努力が水の泡になり、成績が伸び悩むおそれがあるので注意しましょう。

ここでは、受験生が陥りやすい世界史の間違った勉強法を4つ挙げますので、ぜひ参考にしてください。

教科書や参考書にマーカーを引く

教科書や参考書にマーカーを引く勉強法は、多くの受験生が試みるやり方です。しかし、ただマーカーを引くのは「色鮮やかなページを見て勉強した気になる」だけで、実際には知識が身に付かない傾向があります。

重要なのは、「マーカーを引いた箇所をどう理解し、覚えるか」です。また、マーカーを引きすぎると重要箇所が埋もれて、覚えるべき情報が目立たなくなるおそれもあります。マーカーは、本当に重要な箇所だけに絞って引きましょう。

ノートを作らない、またはきれいなノートを完成させ満足する

世界史のノートづくりは多くの受験生にとって重要な学習手段ですが、ノートを作らない受験生も一定数存在します。世界史学習において、自分のノートづくりは大前提なので、必ず作成しましょう 。

一方で、「きれいなノートづくり」にリソースを割きすぎ、本来の目的である「効率的な知識の整理」がおろそかになってしまうケースもあります。世界史のノート作成時には、簡潔さと実用性を重視し、復習時に役立つ形に仕上げてください。

闇雲に丸暗記する

世界史の勉強で暗記は重要とはいえ、闇雲に丸暗記する勉強法ではテストの得点につながりません。膨大な情報量をただ覚えようとしても負担が大きいだけで忘れやすく、応用力も身に付かないでしょう。

世界史は丸暗記ではなく、歴史の流れや因果関係を理解しながらストーリー仕立てで覚えることが重要です。

世界史の勉強におけるノートのまとめ方

世界史のノートをまとめるには「地域」「時代」「縦軸」がキーワードとなるのは前述のとおりですが、まとめる際にはいくつかのコツがあることも知っておきましょう。ここでは、世界史のノートのまとめ方のコツについて解説します。

復習しやすさを意識し、後で書き込めるようにまとめる

世界史のノートにはできるだけ余白を設け、後で書き込めるようにしておきましょう。これは、復習時に追加したい項目が出てきた場合に備えるためです。世界史の授業の前に、簡単に「地域」「時代」をまとめたページと、「縦軸」のコアとなる部分だけを記したページを用意しておくと、授業内容がスムーズにまとめられ、頭に入りやすくなります。

「縦軸」に結びつけられない内容は、別にメモを取っておき、あとで調べたり質問したりして、あらためてノートに追記します。予習→授業→復習→演習と段階を経るにしたがって、新しく学んだことを余白部分に次々と追記していくようにしてください。

ルーズリーフを使用する

世界史の復習用ノートをまとめる際には、ルーズリーフの活用が便利です。ルーズリーフは、あとでページを追加したり順番を入れ替えたりできるほか、書き直すのも簡単で、普通のノートよりも使い勝手が良いからです。

ただ、ページがバラバラのままでは復習ができないため、しっかりとルーズリーフ用ファイルに綴じ、管理するのを前提としてください。ルーズリーフの専用穴あけ器を使用し、学校や塾で配られたプリントなどもいっしょにルーズリーフ用ファイルにまとめることをおすすめします。

暗記箇所は色ペンで書き、イラストや地図も積極活用する

世界史の復習用ノートで暗記したい箇所には、暗記シートで隠せる色のペンを使いましょう。色数が多すぎると読みにくくなる上、作成に時間がかかるため、2色以内にとどめるようにします。

なお、理解を助けるために、人物の似顔絵や図表などをコピーして貼ったり、自分で描いてみたりするのも効果的です。ただし、「きれいなノートづくり」をしようとして、時間をかけすぎないように注意してください。

縦(時間軸)・横(地域軸)の流れを意識する

世界史のノート作成では、縦の時間軸と横の地域軸を同時に意識した構成にすることが重要です。

時間軸だけの学習では各地域の関連性が見えず、地域軸だけでは時代の前後関係があいまいになるからです。大学入試では、同時代の異なる地域間の関係や影響を問う問題が頻出するため、両軸を統合した理解が得点アップに直結します。

世界史のノートを作るときは、見開きページの左端に年代を縦に記載し、上部に「中国」「ヨーロッパ」「アメリカ」などの地域名を横に並べます。各地域の下に縦軸で出来事を時系列に書き込みましょう。表形式にノートを作成することで、同じ年代の行を横に見るだけで世界各地の同時代情勢を一瞬で比較できます。

地理的理解を深めるため、資料集の地図をコピーしてノートに貼り付けることも効果的です。出来事が起きた場所を地図で確認することで、地理的要因と歴史的変化の関連性が見えやすくなり、地図問題や論述問題での正答率が格段に向上します。

メモリーツリーを使う

世界史の文化や経済といったテーマ史の勉強には、関連情報を木の枝のようにつなげていく「メモリーツリー」の活用がおすすめです。

メモリーツリーは、世界史の人物や出来事同士の関係を見える化し、それぞれの情報をリンクさせるのに役立ちます。また、追記しやすいのも特徴で、次々に新しい内容を足していくことも容易です。

一方で、メモリーツリーはあちこちに枝が伸びていく性質のため、時系列を整理するのは不向きです。時系列を整理する際には、前述のとおり「時代」と「縦軸」のノートをつくるようにしてください。

メモリーツリーで世界史の理解を深める、ディアロ生の動画をご紹介します。

【圧巻】新小岩校で世界史を受講しているメンバーさんのアウトプットを見てください! pic.twitter.com/m8ic5h5VEh

— 大学受験ディアロ(公式) (@dialo_official) October 9, 2019

世界史の勉強はいつから始める?

世界史の勉強は、高校2年生の夏頃にスタートするのが最適です。この時期は学校の授業も進み、受験準備として理想的なタイミングといえます。ちなみに、世界史は学習が進めば進むほど、勉強しやすくなる科目です。なので、勉強開始は早ければ早いほうが確実に有利といえます。高校2年生の秋頃開始でギリギリであり、高校3年生に入ってから始めてはほとんど間に合いません。

高校2年生では歴史全体(通史)を一周し、流れをつかむことを目指しましょう。早期に流れをつかんでおけば、この後の勉強が効率的になるからです。

注意したいのは、記憶と理解は両輪であることです。暗記すべきところは暗記しなければ理解はできません。また、理解したところで結局は記憶に残らないでしょう。理解できたと思っても油断せず、しっかりと覚えられているかどうかを常に確認してください。

世界史があまり得意でない場合は、先にヨーロッパ・中国・中東など主要地域の「時代」の学習だけ先に進めてしまう手もあります。こうすることで、世界史の全体像が見えやすくなるからです。

高校3年生の秋ごろには通史を終わらせられるのが理想です。通史が終わったら、引き続き文化や社会などのテーマ史を学習しつつ、過去問でのアウトプットを進めます。この段階ではまだ解けない問題も多いでしょうが、「解けない」「わからない」で終わらせず、自分がまだ押さえ切れていない分野をはっきりさせ、そこを徹底的に復習していきます。

志望校によっては出題分野に偏りがあることも多いため、自分の得手不得手と照らし合わせて、どの分野を重点的に強化するか戦略を立てることも重要です。こうして学習を進めたら、再び過去問演習、さらに復習、という形で得点力のアップを続けます。

定期テストの世界史の勉強法

世界史の定期テストの勉強は、どのように取り組めばいいのでしょうか。ここでは、定期テストにおける世界史の勉強法をご紹介します。

ノートの内容を自力で思い出し、思い出せない部分を復習する

定期テストの試験範囲を確認したら、まずはどのようなノートを作ってきたのかチェックし、ノートを閉じてください。その上で、ノートの内容を何も見ないようにして、自力で書かれた内容を思い出せるか試します。このとき「時代」の名前や「縦軸」のコアをきちんと暗記できていれば、少なくともノートの内容の基本となる部分は思い出せるはずです。

もし、思い出せない部分があれば、赤シートで用語を隠すなどして「時代」の名前や「縦軸」のコアをスムーズに思い出し、さまざまな出来事を結び付けられるように復習します。

復習が終わったら、再びノートを閉じ、また何も見ずにノートの内容を思い出すことを繰り返してください。

暗記したら演習問題でアウトプットする

用語や出来事の暗記をしたら、必ず演習問題でアウトプットしましょう。単純な暗記だけでは、「思い出せない」「応用がきかない」といった事態に陥りがちです。

教科書準拠のワークやプリント、学校配布の問題などを繰り返し解き、間違えた問題は何度も解き直してください。友人とのクイズ形式の一問一答も、知識定着に効果的です。

直前は「そこそこできている分野」を中心に取り組む

世界史は、理解が進めば進むほど、さらなる理解がしやすいのが特徴の科目です。反対にいえば、あまり理解ができていない分野は、短時間ではなかなか学習が進めづらいといえます。

時間のないテスト直前期は、まったくの苦手分野よりも、それなりに理解しているが覚えられていないことも多い「そこそこできている分野」に取り組んだほうが、前日に一夜漬けになった場合などには成果は出やすいでしょう。

なお、基本的には一夜漬けにならないよう、計画的に勉強を進めることが重要です。

歴史総合の学習方法

「歴史総合」は主に18世紀以降の世界と日本の歴史を学ぶ科目で、2025年度から入試の出題範囲とされています。とはいえ、歴史総合未履修の既卒生も多かったため、2025年度の入試では控えめな出題にとどまりました。2026年度以降は出題量・レベルとも上がる可能性が高いため注意が必要です。

世界史履修の受験生の場合、日本史分野も前述の世界史の勉強方法と同じように進められるでしょう。各国の歴史はあまり出ない傾向があるので、時代の概観をつかむことを中心に学習を進めてください。

世界史の勉強法のよくある質問

世界史の勉強法についてのよくある質問に答えました。ぜひ参考にしてください。

共通テストの世界史で8割とるためには?

共通テストの世界史で8割をとるには、単なる暗記ではなく出来事の因果関係を理解する「通史」の学習が重要です。古代から現代までの流れを把握し、各時代の背景や影響を意識して知識を定着させましょう。

共通テストの過去問で演習し、間違えた問題だけでなく自信のなかった正解した問題も解説を確認してください。地図問題が頻出のため資料集で国の位置などを確認しておくことも必須です。入試まで時間がない場合は、分厚い参考書より薄いテキストを完璧に覚えることが効率的です。

実は共通テスト世界史は「歴史総合・世界史探究」という正式名称です。2025年度の共通テストから「歴史総合」の分野が出題されることになり、全100点満点中25点分を占めます。歴史総合は簡単にいえば「世界史の近現代史」と「日本史の近現代史」です。

共通テストで8割を目指すならば、この「歴史総合」の分野の勉強も疎かにできません。

世界史を一夜漬けで勉強する方法は?

前提として、世界史の定期テスト前の一夜漬けはあまりおすすめしませんが、テスト直前に不安を感じている方に向けてお答えします。

一問一答の問題集をうまく使い、人名・地名などを正しく覚え、答えられるように準備をしましょう。直前に焦って広範囲の情報を詰め込んで覚えたつもりになっても、テスト本番で正しく答えられず失点してしまうリスクが高くなります。

限られた時間では効率的な絞り込みが不可欠です。授業で先生が強調した箇所や教科書の太字、ノートの赤字など定期テストに出やすい重要語句を中心に覚えます。語呂合わせやイメージ化も活用し、地名は地図帳で位置確認しましょう。

世界史は教科書と参考書、どちらを勉強したほうがいいですか?

結論として、どちらをメインにしたほうが良いかは人それぞれです。わかりやすさ・暗記のしやすさ・情報量などを見ながら、自分に合うものを選択してください。

また、暗記するだけでは、テストや試験で点数は取れません。積極的に問題集や一問一答などを使い、アウトプットすることを心がけましょう。

ディアロでは、どちらか一方を選ぶというよりは、それぞれ”いいとこどり”をして学習を進めるべきと考え、生徒の皆さんに指導しています。

具体的には、まず参考書や映像授業を使って大まかな内容を理解します。そのあと教科書や資料集に載っている補足説明や、写真・図・地図などで知識を補足する流れです。それらをノートに凝縮させることで、定期テスト~入試本番まで活用できるものになります。

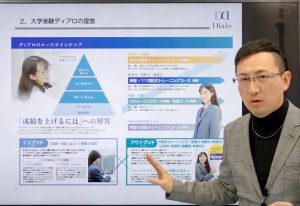

世界史を効率的に勉強したいなら、ディアロに相談しよう

大学受験の世界史の勉強は、範囲が広大で暗記すべき項目も多いため、間違った勉強法では効率が悪く、「わかったつもり」になってしまうだけで、成績向上にもつながりません。正しい勉強法やノートのまとめ方を身に付け、世界史に対する知識の定着を進めたいところです。

とはいえ、「どこから何をすればいいのかわからない」と悩んでいる受験生は、受験勉強のプロに相談してみると、解決の糸口が見えるかもしれません。

おすすめなのが、大学受験ディアロのスクールマネージャーとトレーナーへの相談です。大学受験ディアロのスタッフは、豊富な経験と最新の大学受験情報を持っており、学習計画の作成と進捗確認、日々の定期テスト対策など、さまざまなサポートをしています。世界史の正しい勉強法や自分に合った学習方法のほか、受験戦略などさまざまな相談を気軽にすることが可能です。

世界史を効率的に勉強して実力を身に付け、大学受験の武器としたいなら、ぜひ大学受験ディアロの教室見学や無料体験にお申し込みください。

教室見学・無料体験は、下記のページからどうぞ。

教室見学・無料体験のお申込み

■監修

武田優士(たけだ・まさし)

株式会社ゼニス ディアロ運営部課長兼指導開発課課長。大学受験領域を専門として、学習塾の運営に2002年から約20年間携わる。以前は集団塾で教壇に立ち、授業・科目指導(英語)を担当したことも。現在は、ディアロのスクールを管轄するエリアマネージャーのほか、責任者として商品開発・公民事業・マーケティングに従事。

新着記事

勉強法

【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選

「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

勉強法

【中高生】塾の料金は? 相場・学年別・塾のタイプ別費用を徹底解説!

「塾の料金ってどうしてこんなに高いの?」 「家計のことを考えると、このまま通わせていいのか不安……」 このように感じていませんか? 塾の料金は学年や授業形態によって大きく異なり、事前に調べずに選ぶと想定外の出費に悩むこともあります。しかし、費用の内訳や通い方の工夫を知っていれば、無理のない範囲で続けることも十分に可能です。 この記事では、中学生・高校生の塾費用の相場や塾代が高くなる理由、ご家庭に合...

勉強法

【中高生】塾の夏期講習の費用は?学年別の値段や受けるメリットを解説

夏休み前の三者面談や定期テストをきっかけに「塾の夏期講習に通おう!」と通塾を検討していませんか? その一方で、夏期講習の必要性を感じながらも「どのくらい費用がかかるのか」「うちの子に合った塾をどう選べばよいのか」と不安を抱えている保護者の方もいるでしょう。 あらかじめ費用や塾選びのポイントを把握しておかないと、想定外の出費につながったり、費用に見合う効果が得られなかったりする場合があります。 夏期...

カテゴリー

人気のタグ

人気記事TOP5

\入力1分!お悩み相談はこちら/