- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)

- コラム

- ディアロからのお知らせ

- 総合型選抜(旧AO入試)とは?メリットや入試対策をわかりやすく解説

ディアロからのお知らせ

総合型選抜(旧AO入試)とは?メリットや入試対策をわかりやすく解説

総合型選抜は、私立大学の約9割で実施されている入試方式です。「AO入試」という言葉を聞いたことがある受験生も多いでしょう。AO入試は、2021年度から総合型選抜に変わり、学力もしっかりと評価されるようになりました。

本記事では、総合型選抜の受験内容やメリット・デメリットのほか、総合型選抜の入試対策などについてわかりやすく解説します。

この記事の目次

- 総合型選抜(旧AO入試)は大学が求める学生像にマッチする生徒を合格させる入試方式

- 総合型選抜(旧AO入試)のメリット

- 総合型選抜(旧AO入試)のデメリット

- 総合型選抜(旧AO入試)とほかの大学入学者選抜との違い

- 総合型選抜(旧AO入試)の出願に必要な書類

- 総合型選抜(旧AO入試)の出願条件

- 総合型選抜(旧AO入試)の選考方法

- 総合型選抜(旧AO入試)の試験スケジュール

- 総合型選抜(旧AO入試)合格者の4つの特徴

- 総合型選抜(旧AO入試)に合格するための対策

- 総合型選抜(旧AO入試)対策でよくある質問と回答

- 総合型選抜(旧AO入試)に落ちたときは、どうしたらいいのですか?

- 総合型選抜(旧AO入試)対策の要である「アウトプット」をディアロで練習しよう

- ■監修

総合型選抜(旧AO入試)は大学が求める学生像にマッチする生徒を合格させる入試方式

総合型選抜とは、大学や学部ごとに定めている「入学者の受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)」を基準として、「大学が求める学生像」と生徒とのマッチングを重視して合否判定する入試方式です。2020年度以前は「AO(Admissions Office)入試」と呼ばれていましたが、2021年度入試から「総合型選抜」へと名称と制度が変わり、これまで以上に生徒の学力が求められるようになりました。

総合型選抜では、志望理由書をはじめとする書類選考や面接・小論文、プレゼンテーション、グループディスカッション、学力試験などによって、受験する生徒の資質・能力や適性を多面的に評価します。「自分はこの大学で学びたい」という生徒の意欲も重視して合否判定する点も、総合型選抜の特徴といえるでしょう。

文部科学省の「令和4年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」によると、総合型選抜は国立大学で約78%、公立大学で約40%、私立大学に至っては約91%の大学で採用されています。

>総合型選抜や学校推薦型選抜の対策なら、大学受験専門塾の「ディアロ」にご相談ください。志望理由書対策や面接対策を丁寧に指導しております。対策講座の詳細はこちらから問い合わせください

総合型選抜(旧AO入試)のメリット

総合型選抜受験には、主に5つのメリットがあります。具体的に、どのようなメリットがあるのかご紹介しましょう。

1.一般選抜で受けるレベル以上の大学に受かることもある

総合型選抜では、大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)にマッチしているかどうかを、面接や小論文によって総合的に判断し、合否が決まります。合格のチャンスを広げられるという点では大きなメリットといえるでしょう。

2.併願可としている大学もある

総合型選抜においては、2つ以上の大学・学部を受験可能な大学があるのもメリットです。ただし、そのような併願可能な大学でも併願の条件が設けられているので注意が必要です。

3.学校長による推薦がなくても受験できる

学校推薦型選抜は高校の学校長による推薦が必須ですが、総合型選抜は学校長による推薦が不要です。大学・学部が定める出願条件さえ満たしていれば、誰でも受験可能なのはメリットといえるでしょう。学校長の推薦をもらうために、評定平均値が一定以上であることや部活動・課外活動での実績が求められる学校推薦型選抜に比べると、総合型選抜受験のハードルは低いといっても差し支えないでしょう。ただし、高校や在籍しているコースによっては、受験する上で条件を設けている場合があります。必ず事前に確認してください。

4.一般選抜より倍率が低いケースもある

総合型選抜の倍率は、大学・学部によっては一般選抜より低いケースもあるのが特徴です。人気大学・学部では総合型選抜の倍率は非常に高くなるケースもあるものの、志望校の倍率次第では、総合型選抜での受験を積極的に検討すべきだと思われます。

5.不合格でも一般選抜で再挑戦できる

人気の大学・学部の総合型選抜では、10倍以上の倍率になることがあります。しかし、不合格になったからといって志望校進学をあきらめる必要はなく、一般選抜での再チャレンジが可能です。人より多く受験のチャンスが得られるのが、総合型選抜の魅力です。

総合型選抜(旧AO入試)のデメリット

総合型選抜の受験は、メリットばかりではありません。続いては、3つのデメリットを詳しく解説します。

1.総合型選抜で専願の大学に合格すると他大学は受験できない

総合型選抜においては、1つの大学に絞って出願する「専願」を条件とする大学があります。専願の大学では、合格したら辞退できず、必ず入学しなければなりません。仮に他大学に合格しても、入学はできないので注意しましょう。

2.面接・小論文対策と一般選抜用の勉強が両方必要なため負担が増える

総合型選抜では、志望理由書の作成準備や面接・小論文などの対策に、多くの時間を割く必要があります。とはいえ、総合型選抜で不合格になる可能性もあるため、一般選抜向けの勉強もしなければなりません。総合型選抜と一般選抜という違うタイプの入試対策を同時並行で進めることは、時間の限られた受験生にとっては大きな負担といえます。

3.総合型選抜で不合格だと一般選抜の受験に影響を与えかねない

総合型選抜で不合格になっても、一般選抜での再チャレンジは可能です。しかし、不合格による精神的なダメージが大きいと、年明けから始まる一般選抜までに気持ちを切り替えられず、一般選抜の勉強や試験結果に影響を与えるおそれもあるでしょう。

総合型選抜(旧AO入試)とほかの大学入学者選抜との違い

総合型選抜は、ほかの大学入学者選抜(大学入試)である「一般選抜」や「学校推薦型選抜」とどのような違いがあるのでしょうか。その違いを解説します。

一般選抜との違い

大学入試の一般選抜においては、学力検査の点数によって合否判定を行います。志望理由書などの書類審査、面接や小論文といった試験で合否が決まる総合型選抜とは異なります。ただし近年では、総合型選抜でも学力を重視し、大学入学共通テストや個別テストを実施する大学もあります。

学校推薦型選抜との違い

学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、高校が選んだ優秀な生徒を、大学に推薦する入試方式です。そのため、在籍高校の学校長からの推薦が必須となります。高校の成績(評定平均値)や部活動・課外活動での実績を学内で評価し、校内選考で選抜するのが一般的です。大学で実施される試験では、面接・小論文などによって「高校生活でがんばったこと」や「志望校・学部で勉強したいこと」などを問われます。

総合型選抜(旧AO入試)の出願に必要な書類

総合型選抜で出願する際には、インターネットで出願する大学が主流ですが、紙の書類を郵送する大学もあります。出願時には願書のほか、書類審査のためいくつかの書類が必要です。特に重要なのが、下記で紹介する「調査書」と「志望理由書」です。

なお、大学によっては、課題活動や資格取得などについてまとめた活動報告書や、大学で学びたいことをまとめた学修(学習)計画書などが必要になる場合があります。

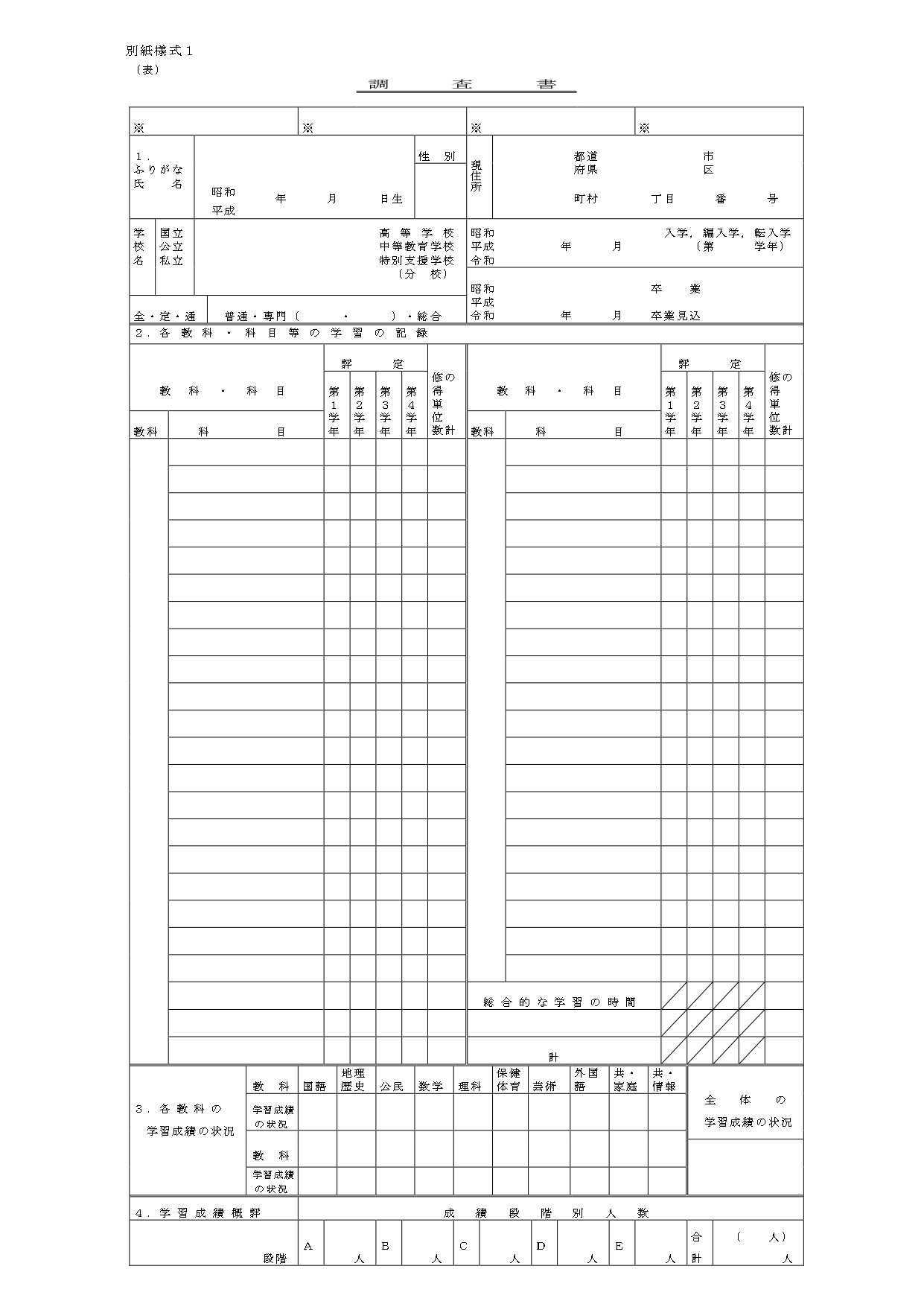

調査書

調査書は高校側で作成する書類で、生徒自身は関与しません。学業成績(評定平均値)、欠席・遅刻・早退日数のほか、部活動や課外活動、保有資格などの項目があり、様式は文部科学省によって定められています。

■高校が発行する調査書(様式)

出典:文部科学省「入学者選抜実施要項」

志望理由書

志望理由書は、大学側が求める学生像(アドミッション・ポリシー)にマッチするか判断するため、受験するあなた自身が作成する書類です。

様式は調査書と異なり、大学によってさまざまですが、あなたの学修(学習)意欲や実績などをアピールできるようにまとめなければなりません。また、志望理由書に記載した内容を、面接でしっかりと伝える練習をする必要があるでしょう。

志望理由書の書き方については、下記のページで紹介しています。

大学の志望理由書の書き方とは?チェックポイントや例文を紹介

総合型選抜(旧AO入試)の出願条件

総合型選抜に出願する際、出願条件が設けられていることがあります。ここでは、総合型選抜の出願時に必要となる条件についてご紹介します。

評定平均値を高水準に保つ

総合型選抜において、評定平均値は重要なポイントです。評定平均値とは、高校1年生~高校3年生1学期までの学業成績の平均のことで、5段階評価された全科目の成績合計を科目数で割って導き出します。この評定平均値が「4.0以上」というように、出願条件にする大学もあるのです。

出願段階で落とされないようにするには、高校1年生から定期テストなどで継続的に結果を出し、高校の学業成績を常に高く保つことが重要となります。

資格・検定試験の級・スコア(証明書)を獲得する

大学・学部・学科によっては、総合型選抜の出願条件に資格・検定試験の級・スコアを指定されるケースもあります。

具体的には、経済学部における「日商簿記2級以上」や、英米学科における「英検準1級以上」といった英語外部試験の証明書・スコアです。資格・検定試験対策にはどうしても時間がかかるので、できるだけ早い時期に、志望校・学部・学科の出願条件となる資格・検定試験を確認しておく必要があります。

総合型選抜(旧AO入試)の選考方法

総合型選抜の選考方法は、大学によってさまざまなバリエーションがあります。具体的にどのようなものか、詳しく見ていきましょう。

総合型選抜の選考方法は書類+面接+小論文

総合型選抜では、受験生をさまざまな観点で見る人物評価を行います。なぜなら、近年の大学入試では、高校教育で培われた「知識・技能」「思考⼒・判断⼒・表現⼒」「主体性・多様性・協働性」という「学力の3要素」をバランス良く測ることが求められているからです。

総合型選抜の選考方法は大学によって異なりますが、「書類(調査書や志望理由書など)+面接+小論文」とする大学が多い傾向があります。

「書類+面接」に加え、大学・学部によってはプレゼンテーションや実技試験といった選考を追加で行うこともあります。さらに、近年は学力を重視する風潮により、大学入学共通テストを総合型選抜で課す大学もあるのです。すべては受験生の資質・能力や学習意欲をチェックするためです。

総合型選抜の選考スタイルは3種類ある

総合型選抜の選考スタイルは、大きく分けると「選抜型(学力重視型)」「課題型・対話型」「実技・体験型」の3つです。3つの選考スタイルの詳細は、下記のようになっています。

1.選抜型(学力重視型)

総合型選抜の選考型のうち、国公立大学や難関大学に多いのが選抜型(学力重視型)です。学力を重視するため、小論文や長文の志望理由書・自己推薦書のほか、大学共通入学テストを課されます。

2.課題型・対話型

私立大学の総合型選抜に多いのが、課題型・対話型です。受験生が大学・学部の「アドミッション・ポリシー」にマッチする人物であるかを確認するため、面接・面談が複数回にわたることもあります。大学・学部によってはプレゼンテーションやグループディスカッション(GD)を実施し、意欲や適性を見る場合もあるのです。

3.実技・体験型

美術系の大学では、デッサンなどの実技が課されることがあります。ほかにも、模擬授業やセミナー、実験などへの参加が出願条件となる大学もあり、この場合にはレポートや課題提出が必要です。

総合型選抜(旧AO入試)の試験スケジュール

総合型選抜の試験スケジュールは、下記のとおりです。文部科学省により、総合型選抜の出願は9月以降と定められており、選考は10~11月が多く、合格発表は11月1日以降。学校推薦型選抜や一般選抜よりも、総じて早い時期に行われるのが特徴です。

なお、総合型選抜の受験料は国公立大学で約1万7,000円、私立大学で約3万5,000円となっています

■総合型選抜の試験スケジュールと他選抜方式との比較

| 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | |

| 出願 | 9月~ | 11月~ | ・大学入学共通テスト:9月下旬~10月上旬 ・個別試験(国公立大学):1月下旬~2月初旬 ・個別試験(私立大学):12月~1月 |

| 選考 | 10~11月 | 11~12月 | ・大学入学共通テスト:1月中旬(2日間) ・個別試験(国公立大学):2月下旬~3月(前期・中期・後期) ・個別試験(私立大学):1月下旬~2月中旬 |

| 合格発表 | 11月~ | 12月~ | ~3月31日 |

出願は9月以降ですが、大学によっては6月頃に出願予約手続きとして「エントリー」が必要になる場合もありますので、注意が必要です。

総合型選抜(旧AO入試)合格者の4つの特徴

総合型選抜で志望校に合格する人は、どのような人なのでしょうか。ここでは、総合型選抜で合格しやすい人の4つの特徴をご紹介します。

1.アドミッション・ポリシーにマッチした人

総合型選抜に限ったことではありませんが、大学は「アドミッション・ポリシー(大学が求める学生像)」にマッチする人物を求めています。特に総合型選抜においては、面接・小論文などの人物評価でそれを見極めようとします。

志望校・学部のアドミッション・ポリシーを把握し、あなた自身の学びに対する意欲や適性をアドミッション・ポリシーとうまく結び付けてプレゼンテーションできれば、総合型選抜の試験においては有利になるでしょう。

2.部活動・課外活動や資格・検定試験などでの実績がある人

総合型選抜は、受験生をさまざまな観点から総合的に評価する入試方式です。そのため、部活動だけでなく、ボランティアなどの課外活動における実績を積んできた人や、資格・検定試験の級・スコアなどを獲得してきた人は、評価されやすくなるはずです。

大学側に面接で自分の実績を伝えるときには、証明する書類があると説得力が増します。

3.プレゼンテーションやグループディスカッションが得意な人

総合型選抜では、プレゼンテーションやグループディスカッションが選考のひとつとして行われることがあります。人前で説得力のあるプレゼンテーションが得意な人や、グループディスカッションで意見をまとめるのが得意な人は選考で自己アピールしやすく、総合型選抜による合格の可能性は高くなるでしょう。

ただし、流暢に話すことだけが評価につながるわけではありません。よく考えられた意見であること、わかりやすく論理的に伝えられることが重要です。

4.目標に向けて計画を立て、着実に準備を積み重ねられる人

総合型選抜で合格するための受験対策は、長期戦となります。なぜなら高校1年生~高校3年生までの学業成績だけでなく、部活動・課外活動や資格・検定試験の実績などを踏まえて評価されるからです。

つまり、「総合型選抜で志望校に合格する」という目標を早期に立て、そこにたどり着くまでにどのような計画が必要なのかを考え、それを着実に実行に移し、学力や実績を積み重ねていける人が、総合型選抜での合格に近くなるのです。

総合型選抜(旧AO入試)に合格するための対策

総合型選抜の合格に向けて、入念な準備と長期にわたる対策が必要となります。ここでは、総合型選抜に合格するための対策を詳しくご紹介します。

志望校のアドミッション・ポリシーを確認する

総合型選抜の受験を考えたら、まずはアドミッション・ポリシー(大学が求める学生像)は自分にあてはまるのかどうかを確認する必要があります。それは、アドミッション・ポリシーといかにマッチするかを総合型選抜の人物評価基準としている大学が多いからです。

対話や相談をしているうちに、自分では気づいていなかった資質や能力、適性について、第三者の意見で初めて気づかされることもあるでしょう。大学受験に詳しい塾のトレーナー(講師)など、第三者と話してみることをおすすめします。

早めに準備や対策を始める

総合型選抜の合格に向けた対策をスタートするのは、できるだけ早いほうがいいといえます。なぜなら、受験者の高校3年間で培った「学業成績(評定平均値)」「部活動・課外活動、資格・検定試験の実績」「特技」などが総合的に評価されるからです。

特に、調査書に記載される評定平均値は、現役生だと「高校3年生1学期」、既卒生は「3学年全体」が範囲です。入学直後から定期テストや提出物に取り組み、スタートダッシュを決めていきたいところです。できれば、高校受験時に身につけた学習習慣をそのまま継続し、基礎学力を固めていきましょう。

自己分析し、志望校のアドミッション・ポリシーとの合致点を言語化する

総合型選抜で合格するには、「絶対にこの大学で学びたい」という明確なビジョンが必要です。そのためには、あなた自身がいかに志望校・学部にふさわしい人物であるかを言語化しなければなりません。

そこで、下記のような視点で、自己分析や志望校・学部のリサーチをしてください。

<大学進学のために行う自己分析の視点>

・自分が今までにどのような考えを持ち、どのように行動してきたのか

・将来はどのような職業に就いて社会貢献したいのか

・志望校・学部では、自分がやりたいことが実現できるのか

この際、戦略的にアピールポイントを作るようにします。アドミッション・ポリシーをベースに、自分のどの部分が適合していて、アピールポイントにできるのかを考えます。そのアピールポイントは、学校の先生や塾のトレーナーなどの第三者に確認してもらうと、さらに精度が高いものになるはずです。

最終的には、「◯◯大学△△学部で、□□□について学び、将来は▽▽▽になりたい」といったように、具体的なビジョンに落とし込んでいくことが大切です。オープンキャンパスや入試(大学)説明会に参加すると、ウェブサイトだけではわからない大学の雰囲気を肌で感じられてイメージがわきやすくなり、さらにビジョンが鮮明になるでしょう。

面接・小論文・プレゼンテーションなどアウトプットの練習をする

総合型選抜の対策として、面接・小論文・プレゼンテーションの練習は欠かせません。それぞれの対策ポイントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

・面接の対策ポイント

面接では「質問への回答→回答の理由→回答した内容の具体例」の順で答えると、面接官にも伝わりやすくなります。

総合型選抜の面接でよくある質問と回答のポイントは、下記のとおりです。

■総合型選抜の面接における質問と回答のポイント

| 質問 | 回答のポイント |

| 志望動機 | ・志望校・学部にしかない魅力を交えて答える ・高校生活で体験したことや、身の回りで起こったことなどを盛り込む ・自分の経験の脚色はNG |

| 高校でがんばったこと | ・高校の活動実績報告だけでなく「活動への思い」や「志望校でがんばりたいこと」も伝える ・借り物の言葉ではなく、自分の言葉で、思いを込めて話すことを心掛ける |

| 大学でやりたいこと・将来の夢 | ・自己分析して何をやりたいのか、やりたい理由といっしょに考える。 ・大学でやりたいことや将来の夢を伝えるだけでなく、「なぜ志望校でなければならないのか」を同時に主張する |

| 長所・短所 | ・長所は大学・学部のアドミッション・ポリシーにつなげられると良い ・短所改善のためにどのような努力を行っているかもつけ加える ・家族や友人、高校・塾のトレーナーなどに客観的な意見をもらって自己分析する |

| 併願について | ・併願だとしても「専願」と嘘をつかない |

| 社会課題について | ・ニュースや時事問題に対しては、十人十色の考え方があり、正解はないと認識しておく ・面接官が見ているのは、受験者が「社会の課題や出来事に関心があるか」「自分の意見を持っているか」という点 ・普段からニュースを見たり新聞を読んだりして、身近な人と話題を共有しておく |

・小論文の対策ポイント

小論文は、1つのテーマについて深く掘り下げ、自分の考えを論理的に伝えるものです。総合型選抜の小論文でよくある課題と取り組むときのポイントを紹介します。

■総合型選抜の小論文に取り組むときのポイント

| 課題 | 取り組むときのポイント |

| 何について書くのか | ・設問が「理由を述べよ」「違いを明らかにせよ」「要約せよ」「意見を述べよ」「説明せよ」などのどれかを確認する |

| 書くときの条件はあるか | ・「具体例を挙げて」「賛成・反対の立場を明らかにして」「体験を交えて」「資料をもとに」などの条件を把握する |

| どのように書くか | ・序論・本論・結論にまとめる (1)序論:問題を提起した上で、自身の考えの方向性を主張する (2)本論:序論で述べた主張の根拠を説明する(主張のもとになった事実なども加える) (3)結論:主張を再度示す ・序論の問題提起後、あえて自分の主張に対する反論を述べ、その反論を打ち消す形で持論を述べるという方法もある |

| その他の注意点 | ・すべて書き終わったら、誤字や脱字、送りがな、トーンの統一、字数の確認などを行い、適宜修正する ・「構想・執筆・見直し」まで時間配分も考えて取り組む |

・プレゼンテーションのポイント

大学・学部によっては、総合型選抜の選考でプレゼンテーションが課されるケースがあります。プレゼンテーションで大切なのは、あなた自身の考えをあなた自身の言葉で語ることです。そのために必要なのは、論理的な思考力と表現力。また、プレゼンテーションに対する質疑応答も練習が必要です。「ふさわしい回答を導き出す」「適切な表現をする」といった能力が求められます。

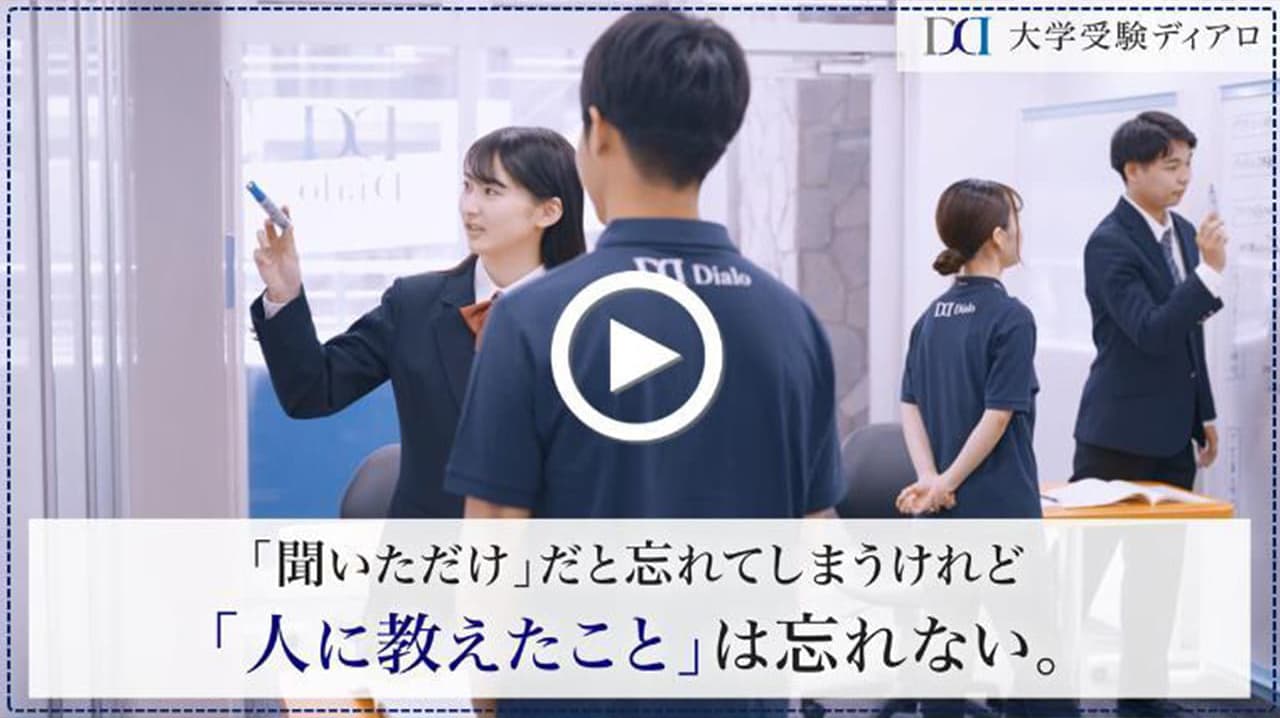

ちなみに、大学受験ディアロでは、日頃から生徒がトレーナーにプレゼンテーションを行い、質疑応答という形で対話を行う授業スタイルです。プレゼンテーションに慣れておきたい人には最適といえるでしょう。

総合型選抜(旧AO入試)対策でよくある質問と回答

ここからは、総合型選抜でよくある質問と回答を紹介します。

総合型選抜(旧AO入試)の受験料はいくらですか?

総合型選抜の受験料は一般選抜とほぼ同じで、国公立大学で約1万7,000円、私立大学で約3万5,000円が目安です。各大学で納入時期などに違いがあるため、志望校の募集要項をしっかり確認しておきましょう。

総合型選抜(旧AO入試)では、どんな人が受かりやすいのですか?

志望校のアドミッション・ポリシーにマッチし、大学が求めている人物像に合う人です。そのほか、目的意識や学びたいことが明確で、計画的に自己研鑽できる人は、総合型選抜での合格切符を獲得しやすい人といえます。

面接が苦手です。総合型選抜での受験はあきらめたほうがいいですか?

最初は面接が苦手で、答えに詰まってしまう人が多いので安心してください。高校や塾のトレーナーなどと繰り返し練習を行い、第三者目線でのアドバイスを受けることで確実に上達していきます。自分を大きく見せようと借り物の言葉を使ったり脚色したりせず、自分がこれまで行動してきた理由や志望校でなければならない理由を、熱意を込めて伝えるようにしましょう。

総合型選抜(旧AO入試)受験を考えていますが、部活動や課外活動で際立った実績がなくても大丈夫ですか?

輝かしい実績がないからと総合型選抜(旧AO入試)の受験をあきらめる必要はありません。自身の将来や大学で学びたいことが明確であれば、大学側は評価してくれます。実績でなくとも趣味や特技などは人物評価の対象になります。

総合型選抜(旧AO入試)に落ちたときは、どうしたらいいのですか?

総合型選抜で不合格になってしまっても、一般選抜での再チャレンジが可能です。ただし、総合型選抜で受験するからといって一般選抜の勉強を怠っていると、一般選抜での合格も厳しくなります。総合型選抜の合否が出るまで、一般選抜の受験勉強も同時並行で進めるようにしてください。

総合型選抜(旧AO入試)対策の要である「アウトプット」をディアロで練習しよう

総合型選抜は、自分の学力以上の大学に合格する可能性がある魅力的な入試方式です。大学にとっても同時に優秀な生徒を獲得できるため、9割の大学が実施するのも当然といえるでしょう。

しかし、出願条件となる学業成績(評定平均値)のトップレベルキープに向けて、高校1年生から、遅くとも高校2年生の1学期から定期テストなどを意識して計画的に勉強する必要があります。部活動や課外活動、資格・検定試験なども評価対象となるため、時間をかけた長期戦になることは必至です。

また、総合型選抜で課される面接や小論文、プレゼンテーションは、日常会話やSNSで文章を書くこととはまったく違うタイプのものです。総合型選抜の面接・小論文などの対策には、インプットだけでなく、アウトプットの練習が必要となります。

大学受験ディアロの「総合型選抜対策講座」では、多くの受験生をサポートしてきました。受講者の合格率は83%に達しています。

本講座では、過去の傾向を把握できるだけでなく、自己分析から志望理由書の作成、面接の練習まで幅広くサポートしています。総合型選抜での受験を考えている人には強い味方になるはずです。興味がある方はぜひ、教室見学や無料体験にお申し込みください。

教室見学・無料体験は、下記のページから。

教室見学・無料体験のお申込み

■監修

武田優士(たけだ・まさし)

株式会社ゼニス ディアロ運営部課長兼指導開発課課長。大学受験領域を専門として、学習塾の運営に2002年から20年間携わる。以前は集団塾で教壇に立ち、授業・科目指導(英語)を担当したことも。現在は、ディアロのスクールを管轄するエリアマネージャーのほか、責任者として商品開発・公民事業・マーケティングに従事。

新着記事

勉強法

【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選

「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

勉強法

【中高生】塾の料金は? 相場・学年別・塾のタイプ別費用を徹底解説!

「塾の料金ってどうしてこんなに高いの?」 「家計のことを考えると、このまま通わせていいのか不安……」 このように感じていませんか? 塾の料金は学年や授業形態によって大きく異なり、事前に調べずに選ぶと想定外の出費に悩むこともあります。しかし、費用の内訳や通い方の工夫を知っていれば、無理のない範囲で続けることも十分に可能です。 この記事では、中学生・高校生の塾費用の相場や塾代が高くなる理由、ご家庭に合...

勉強法

【中高生】塾の夏期講習の費用は?学年別の値段や受けるメリットを解説

夏休み前の三者面談や定期テストをきっかけに「塾の夏期講習に通おう!」と通塾を検討していませんか? その一方で、夏期講習の必要性を感じながらも「どのくらい費用がかかるのか」「うちの子に合った塾をどう選べばよいのか」と不安を抱えている保護者の方もいるでしょう。 あらかじめ費用や塾選びのポイントを把握しておかないと、想定外の出費につながったり、費用に見合う効果が得られなかったりする場合があります。 夏期...

カテゴリー

人気のタグ

人気記事TOP5

\入力1分!お悩み相談はこちら/

-1.png)