- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)

- コラム

- 大学入学共通テスト

- 大学入学共通テストとは?2025年の日程や配点、科目選択方法を解説

大学入学共通テスト

大学入学共通テストとは?2025年の日程や配点、科目選択方法を解説

「大学入学共通テスト(以下、共通テスト)」は、大学入学を考えているほとんどの高校生には受験必須の試験です。高校で学んだ基礎的なことが出題範囲とされていますが、「思考力・判断力・表現力」をマークシート方式で問う独特の出題形式のため、「どうやって対策すればいいのかわからない」と悩んでいる受験生もいることでしょう。

共通テスト対策で大切なのは、基礎を固めるために反復練習を行うこと、インプット・アウトプット学習を行って思考力・判断力・表現力を高めていくことです。

この記事では、共通テストの概要や配点、科目の選択方法のほか、共通テストの勉強方法と高得点を取るためのポイントなどについて解説します。

大学入学共通テストはどんな試験?

大学入学共通テストは、国公立・私立の各大学キャンパスや高校を会場として、同一日程・同一問題で実施される大学の入学試験です。

共通テストは、約30年間行われてきた「大学入試センター試験(以下、センター試験)」の後継試験として2021年度に始まり、毎年1月の土日2日間にわたって実施されます。運営・実施するのは、独立行政法人大学入試センターおよび試験を利用する各大学です。

2024年度入試(2024年度春の入学者向けの試験)では、志願者数は約49万人で、32年ぶりに50万人を下回りました。なお、現役生の割合は85.3%で、過去最高水準に達しています。

国公立大学の一般選抜受験者は、原則として共通テストの受験が求められています。また、多くの私立大学も、共通テストの結果を用いて選考する「大学入学共通テスト利用入試」を実施中です。

さらに、学校推薦型選抜や総合型選抜といった入試方法で、共通テストの結果を判断材料にする大学もあります。そのため、大学受験生にとって、共通テストは極めて重要な入試といえるでしょう。

なお、2025年度入試からは「新課程」が適用されます。新課程とは、新しい学習指導要領にもとづく教育課程(カリキュラム)のことです。

新しい学習指導要領は、2022年度入学の高校1年生から対象となっており、新課程による初めての共通テストに臨むことになります。旧課程で学んできた既卒生については、経過措置が設けられています。

大学入学共通テストの日程と内容

大学入学共通テストは、毎年1月に実施されています。どのような出題教科・科目を、どういった形式で出題しているのでしょうか。試験の難度とともに解説します。

共通テストの日程

2025年度(2025年度春の入学者向け)の共通テストの日程は、下記のとおりです。

■2025年度共通テストの各種日程

| 試験日 | 2025年1月18日(土)・19日(日) |

| 受験案内の配付日 | 2024年9月2日(月) |

| 出願期間 | 2024年9月25日(水)~10月7日(月) |

| 検定料払込期間 | 2024年9月2日(月)~10月7日(月) |

| 出願確認はがき送付日 | 2024年10月下旬 |

| 受験票等送付日 | 2024年12月中旬 |

| 得点調整実施の有無 | 2025年1月24日(金)予定 |

| 追試験 | 2025年1月25日(土)・26日(日) |

| 中間結果発表日 | 2025年1月22日(水)予定 |

| 最終結果発表日 | 2025年2月6日(木)予定 |

| 成績開示開始日(希望者) | 2025年4月1日(火)以降 |

出典:独立行政法人大学入試センター「令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」

なお、2026年度(2026年度春の入学者向け)の共通テストの日程は、2026年1月17日(土)、18日(日)であることがすでに発表されています。

出願に関しては、現役生は在学する高校を介して行います。高校の卒業生は、個人で出願することになるので注意が必要です。

共通テストの時間割と出願教科・科目

2025年度共通テストの時間割と出題教科・科目は、6教科8科目で行われます。新課程・旧課程の科目はそれぞれ下記のとおりです。1月18日(土)、19日(日)に行われる本試験第1日・第2日を例としてご紹介します。

■2025年度・共通テスト1日目の時間割と出題教科・科目(黄色部分は変更点)

| 時間 | 教科 | 新課程科目 | 旧課程科目 | 配点 | 選択方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2科目選択:9:30~11:40 (130分) ※解答時間は120分 1科目選択:10:40~11:40 (60分) |

地理歴史・公民 | ・地理総合、地理探究 ・歴史総合、日本史探究 ・歴史総合、世界史探究 ・地理総合/歴史総合/公共 ※3科目のうち2科目を選択。 |

・旧世界史A ・旧世界史B ・旧日本史A ・旧日本史B ・旧地理A ・旧地理B ・旧現代社会 ・旧倫理 ・旧政治・経済 ・旧倫理、旧政治・経済 ※旧課程は2科目選択の場合、同一名称を含む科目の組み合わせ不可。 |

2科目選択:200点 1科目選択:100点 |

下記A、Bのいずれかを選択解答。 A:新課程6科目から最大2科目を選択解答。2科目選択の場合には下表「地理歴史・公民の2科目選択のパターン」のうち「◯」のみ選択可能。 B:旧課程10科目から最大2科目を選択解答。 |

| ・公共、倫理 ・公共、政治・経済 | |||||

| 13:00~14:30 (90分) | 国語 | 国語 | なし | 現代文:3問110点 古文:1問45点 漢文:1問45点 計200点 |

|

| 15:20~16:40 (80分) 英語(リスニング):17:20~18:20 (60分) ※解答時間は30分 |

外国語 | ・英語(リーディング・リスニング) ・ドイツ語 ・フランス語 ・中国語 ・韓国語 |

なし | 各200点 | 5科目から1科目を選択解答。 |

出典:独立行政法人大学入試センター「令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」

※地理歴史・公民の受験科目数は出願時に申請。

※国語の配点は2024年11月時点の暫定的なもの。

※外国語科目選択にあたり、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語の問題冊子配付希望の場合は出願時に申請。

■2025年度・共通テスト2日目の時間割と出題教科・科目(黄色部分は変更点)

| 時間 | 教科 | 新課程科目 | 旧課程科目 | 配点 | 選択方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2科目選択:9:30~11:40 (130分) ※解答時間は120分 1科目選択:10:40~11:40 (60分) |

理科 | ・物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎 ・物理 ・化学 ・生物 ・地学 |

なし | 2科目選択:200点 1科目選択:100点 | 5科目から最大2科目を選択解答。 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」を選択した場合は「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」4つを出題範囲とし、うち2つを選択解答。 |

| 13:00~14:10(70分) | 数学 | ・数学I ・数学I・数学A |

・旧数学I ・旧数学I・旧数学A |

各100点 | 新課程2科目と旧課程2科目の計4科目のうちから1科目を選択解答。 |

| 15:00~16:10(70分) | ・数学II、数学B、数学C | ・旧数学II ・旧数学II・旧数学B ・旧簿記・旧会計 ・旧情報関係基礎 |

各100点 | 新課程1科目と旧課程4科目の計5科目のうちから1科目を選択解答。 ※「数学B」および「数学C」は以下の4項目のうち3項目に関する問題を選択解答。 <数学Bと数学Cの出題項目> ・数学B:数列、統計的な推測 ・数学C:ベクトル、平面上の曲線と複素数平面 |

|

| 17:00~18:00(60分) | 情報 | ・情報I | ・旧情報 | 100点 |

出典:独立行政法人大学入試センター「令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」

※数学2の簿記・会計、情報関係基礎の問題冊子を希望する場合は出願時に申請。

※理科2の科目選択方法は出願時に申請。

なお、地理歴史・公民の2科目の選択については、下記のパターンを参考にしてください。

■地理歴史・公民の2科目選択のパターン

| 地理総合、地理探究 | 歴史総合、日本史探究 | 歴史総合、世界史探究 | 地理総合/歴史総合/公共 | 公共、倫理 | 公共、政治・経済 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地理総合、歴史総合 | 地理総合、公共 | 歴史総合、公共 | |||||||

| 地理総合、地理探究 | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | |

| 歴史総合、日本史探究 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | |

| 歴史総合、世界史探究 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | |

| 地理総合/歴史総合/公共 | 地理総合、歴史総合 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |

| 地理総合、公共 | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |

| 歴史総合、公共 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |

| 公共、倫理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |

| 公共、政治・経済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |

ちなみに「地理総合/歴史総合/公共」は2科目目の制限が厳しく、受験科目として使用できない大学も多い傾向があるため、国立大学受験者は注意してください。

共通テストの出題形式と難度

共通テストの出題形式は、センター試験と同様にマークシート方式となっています。ただし、難度はセンター試験より上がっていることに注意が必要です。

平均点が6割程度に達するように作られていたセンター試験に比べて、共通テストは5割程度になるように作成されています。

これは、どちらかというと知識重視型だったセンター試験から、「学力の3要素」のうちのひとつである「思考力・判断力・表現力」を重視するようになったのが理由です。

新課程における共通テストでは、下記の要素も求められるため、十分な対策が必要となります。

<新課程の共通テストで求められるポイント>

・読解力

・思考力(データ分析力)

・情報処理能力

新課程の共通テストに向けて、提示される膨大な情報を読み解いたり、複数の資料を組み合わせながら吟味したりするトレーニングを積んでおきましょう。

大学入学共通テストの受験教科・科目選びのポイント

大学入学共通テストでは「どの教科・科目を受験するのか」ということも、重要な要素です。ここでは、共通テストの受験教科・科目選びのポイントを解説します。

志望校や学部・学科に合わせて、受験教科・科目を選択する

各大学・学部学科は、選考のために必要な教科・科目を共通テストの中で設定しています。つまり、受験生は志望大学・学部学科に合わせ、共通テストで受験する教科・科目を選ぶ必要があるのです。

受験教科・科目は、出願の際に下記の4つについて選択し、申請します。

<共通テスト出願時の選択項目>

・受験教科

・地理歴史、公民の受験科目数

・理科の科目選択方法

・数学2の「簿記・会計」「情報関係基礎」、外国語の「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」の別冊子試験問題の配付希望

正しく登録しないと、希望教科・科目を受験できないおそれがあります。確認はがきが届いたら、必ず申請内容をチェックしてください。選択ミスがあっても、訂正を届け出ることは可能です。

第1解答科目指定は再チェックする

国公立大学や私立難関大学では、「第1解答科目指定」を行う大学が多く見られます。第1解答科目指定とは、合否判定に1科目の得点のみを採用する際、地理歴史・公民や理科2を2科目受験したとしても、高得点を取った科目ではなく、先に解答した科目(第1解答科目)を指定する仕組みです。

この第1解答科目をどの科目にするかは、共通テスト当日に自分で決められます。高得点が期待できる得意科目を先に解答するようにしてください。特定の科目を第1解答科目として指定する大学もあるため、志望大学の第1解答科目指定方法を必ず確認しておきましょう。

文系受験生の理科科目選択は生物基礎と地学基礎を選ぶ

理科は科目選択が4パターンもあるため、選択に悩む教科です。国公立大学文系学部ではAパターン、国公立大学理系学部ではDパターンを課す傾向があります。文系で暗記問題は得意で計算問題をできるだけ避けたい受験生は、生物基礎や地学基礎を選択するのがおすすめです。

志望大学がA~Dのどれを課しているのか、出願前に必ず確認しておきましょう。

■2025年度共通テスト「理科」の出題科目の選択方法

| パターン | 選択型 | 出題内容 |

|---|---|---|

| A | 基礎2科目型 | 理科1(物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎)から2科目を選択 |

| B | 専門1科目型 | 理科2(物理、化学、生物、地学)から1科目を選択 |

| C | 基礎2科目 +専門1科目型 | 理科1(物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎)から2科目、理科2(物理、化学、生物、地学)から1科目を選択 |

| D | 専門2科目型 | 理科2(物理、化学、生物、地学)から2科目を選択 |

大学入学共通テストと各入試の違い

大学入学共通テストと、国公立大学や私立大学の一般選抜試験、センター試験は、どのような点が異なるのでしょうか。ここでは、共通テストと各入試との違いについて解説します。

国公立大学の一般選抜(2次試験)との違い

国公立大学の一般選抜(2次試験)は、マークシート方式の共通テストと異なり、大学・学部ごとの問題による記述方式です。受験教科数は2、3教科が一般的ですが、難関大学の学部・学科によっては4教科を課しています。また、小論文や面接、総合問題などで試験を行う大学・学部もあります。

国公立大学の2次試験で一般的な「分離分割方式」では、2月下旬から始まる「前期日程」と3月中旬の「後期日程」に分かれています(公立大学の一部では3月上旬に「中期日程」を実施)。それぞれの日程で、1つの大学・学部を受験可能です。

受験生は、共通テストの自己採点を行った後で、志望校のいずれかの日程を選んで願書を提出します。分離分割方式の場合、共通テストの結果と2次試験の合計点で合否が決まります。

一方で、募集人数より志願者が多い難関国立大学や医学部などでは、「2段階選抜方式」が行われています。これは、国公立大学側が共通テストの結果にもとづいて、2次試験の受験者を絞り込む方式です。つまり、共通テストの結果次第では、2次試験を受けられないこともあるのです。

私立大学の一般選抜(個別試験)との違い

私立大学の一般選抜(個別試験)では、大学・学部ごとに独自作成した試験(記述方式)を実施します。同一問題・同一日程の共通テストは、年1回のみの受験しかできませんが、私立大学は複数日程・入試が設けられているため、何度も受験するチャンスがあるのが特徴です。ただし、大学・学部ごとに対策をする必要があります。

私立大学の一般選抜(個別試験)では、入試教科・科目は3教科が一般的です。ただし、共通テストが高校の基礎的な学習内容の達成度判定を目的としているのに対し、私立大学の一般選抜(個別試験)は、各大学の独自基準をもとに評価します。ですから、難関私立大学の問題は、難度が高くなる傾向があります。

センター試験との違い

センター試験との大きな違いは、思考力・判断力・表現力を問う問題が出題されるようになったことです。具体的には、数学の問題なのに、計算力だけでなく文章読解力も問うような問題が出題されています。

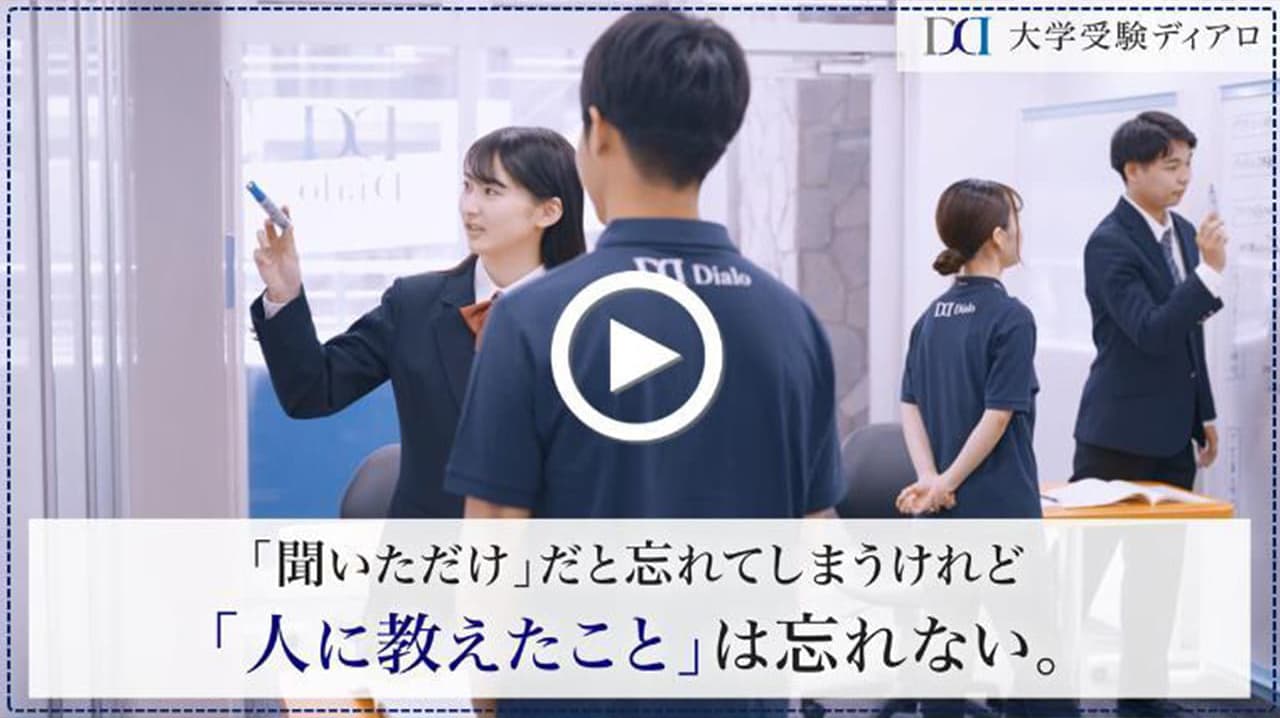

共通テストの問題は、これまでのセンター試験では通用した解法パターンや公式の丸暗記では解けず、問題の成り立ちから考え、理解した上で解く必要があります。思考力や理解力、表現力を獲得するためには「人(第三者)に説明する」というアウトプット学習がおすすめです。

大学入学共通テスト利用入試とは?

大学入学共通テスト利用入試(以下、共通テスト利用入試)とは、主に私立大学において行われている入試方式で、受験者の共通テストの結果を合否判定のために利用します。

共通テスト利用入試には、共通テストの結果のみで合否判定する「単独型」と、共通テストの結果と大学独自試験の結果を併せて合否判定する「併用型」の2種類があります。

共通テスト利用入試を実施する私立大学は、全体のおよそ9割です。

共通テスト利用入試で受験するメリット

共通テスト利用入試を使って私立大学を受験すると、次のようなメリットがあります。

複数大学・学部学科ごとの試験を受けることなく合格できる

共通テスト利用入試で受験するメリットのひとつに、複数大学・学部学科を同時に出願できることが挙げられます。単独型の場合、共通テストで一定以上の得点を取れば、複数大学・学部学科の合格切符を同時に得られるのです。特に、国公立大学を本命とする受験生は、私立大学の一般選抜を何日も各受験会場に赴いて受験する必要がなくなります。

地元で遠方の私立大学受験ができる

共通テストの試験会場は、受験者の通う高校の場所などをもとに決まります。遠方の私立大学のキャンパスへ時間やお金をかけて出向くことなく、地元の共通テスト試験会場で私立大学受験が完結できるのもメリットです。

受験料の総額を低く抑えられる

通常の一般選抜は、受験料として1校あたりおよそ「3万~3万5,000円」が、受ける大学・学部学科の数だけかかります。

それに比べ、共通テスト利用入試は、1校あたりおよそ「1万5,000~2万円」です。別途、共通テスト受験料の「1万8,000円」(2教科以下の場合は1万2,000円)はかかるものの、複数大学・学部学科を受験する人ほど、総額としてはお得になります。

共通テスト利用入試利用のデメリット

一方で、共通テスト利用入試を使って私立大学を受験した場合、次のようなデメリットもあるので注意が必要です。

受験生の人気が高いため受験倍率も高くなる

共通テスト利用入試は、受験生の人気が高い入試方式です。しかし、各大学の共通テスト利用入試における募集人数は少ないことが多く、結果として受験倍率は高くなり、合格のボーダーラインも上がることになります。

共通テスト実施前に予想得点で出願しなければならない

国公立大学の2次試験は、共通テスト実施後、自己採点結果を踏まえて出願できます。しかし、私立大学の共通テスト利用入試出願締切日は、共通テスト実施前に設けられていることがほとんどです。

そのため、あくまで推測した得点で共通テスト利用入試を出願・受験しなければならないのはデメリットといえるでしょう。

共通テスト利用入試の受験科目が多い場合は対策に苦労する

共通テスト利用入試の受験科目を5~6科目指定する大学もあるため、まんべんなく対策せねばならず、苦手科目がある人にはあまりメリットを感じられないかもしれません。

大学入学共通テストの勉強方法

大学入学共通テストは、何をどのように勉強すればいいのでしょうか。ここでは、共通テストの効果的な勉強方法を解説します。

高校で学ぶ内容を網羅的に復習する

共通テストは、高校段階の基礎的な学習の達成度を判定し、大学教育を受けるために必要な能力を把握することを目的としています。つまり、高校の教科書を使って学ぶ内容は、共通テストまでにすべてマスターする必要があるのです。少なくとも、教科書の応用問題レベルまでの内容をマスターします。

重要なのは、夏休みの学習です。夏休みにライバルに差をつけるため、高校1年、2年生の夏休みにしっかりと学習計画を立て、基礎の理解・定着と苦手教科・科目の克服に取り組みましょう。

モチベーションを維持しながら効率的な学習を行うには、大学受験専門塾の夏期講習を利用するのがおすすめです。

アウトプットを重視した勉強に取り組む

センター試験の範囲も高校生で学ぶ内容でしたが、共通テストがセンター試験と大きく異なるのは、思考力・判断力・表現力を重視した問題が出題される点です。つまり、知識をインプットするだけでは太刀打ちできません。学校の授業では探究的な学習を活用し、受験対策としてもアウトプットを重視した勉強に取り組むようにしましょう。 ちなみに、大学受験ディアロの対話式トレーニング(対話問答)は、思考力や表現力の練習に適した内容になっているのでおすすめです。

大学入学共通テストはいつから勉強すべき?

大学入学共通テストを意識した受験勉強は、できる限り高校1年生の早いうちに開始し、高校2年生の3学期までには、ある程度完了するように学習計画を立てましょう。具体的には、下記のとおりです。

■共通テストの学年別対策

| 学年 | 対策内容 |

|---|---|

| 高校1年生 | 基礎を着実に固める |

| 高校2年生 | 基礎を固めつつ、共通テスト用演習問題集で成功体験を積む |

| 高校3年生 | 共通テスト過去問で出題傾向を把握する |

高校1年、2年生では基礎固めに注力する必要がありますが、その際のポイントは下記のとおりです。

<共通テストに向けた基礎固めのポイント>

・国語:基本的な用語や文法、句法を説明できるようにする

・数学:定理や公式を使えるようになるまで基礎問題を解く

・英語:基本的な文法を説明でき、実際に英文を作れるようにする

・社会:歴史の縦軸のつながりを説明できるようにする

・理科:解説動画や資料集の図版でイメージを構築する

大学受験の基礎固めの詳細は、下記のページで紹介しています。

大学受験の基礎固めはいつまでに行うべき?勉強法とポイントも解説

高校3年生になってからは、夏休みの学習で基礎を完璧にして、共通テスト対策に入ります。共通テストの過去問を解いて出題傾向を把握しながら、秋の共通テスト模試で実力を測るようにしてください。

大学入学共通テストで高得点を取るためのポイント

大学入学共通テストで高得点を取るためには、いくつかのポイントを踏まえる必要があります。最後に、共通テストで高得点を取るためのポイントについて見ていきましょう。

苦手教科・科目を克服する

共通テストは誰もが等しく学ぶ高校での学習内容を問う試験であり、受験者数も非常に多いため、どの教科・科目でも激戦です。わずか1点差で合否が分かれることもある戦いになっています。

そのような僅差の戦いで6割以上の得点を獲得するには、とにかく弱点をつぶすことにあります。具体的には、苦手教科・科目の克服です。

共通テストは、大胆かつ斬新な発想力が必要とされる試験はないですし、苦手な教科・科目で応用問題を解けるようになる必要もありません。あくまでその教科・科目の学力を基礎レベルまで持っていければいいのです。

あとは得意教科・科目でライバルに差をつけられればOKです。総合得点で6割以上の得点を獲得するには、まず苦手教科・科目対策に取り組みましょう。

適切な時間配分力を体得する

センター試験でも、出題される問題量の多さに苦労した受験生は多かったのは事実です。そして、共通テストにおいても、やはり「試験時間が足りなかった」という声は聞かれました。さらに、共通テストでは、資料や図版などを用いた文章読解が増えたものの、試験時間は据え置かれたままの教科・科目がほとんどです。

これには、試験問題を見て時間配分を瞬時に決められる能力を身に付けるのと同時に、「このタイプの問題は何分で解ける」といった時間感覚を磨いた上で、解答にたどり着く力が求められます。普段から解答時間を意識して勉強することや、模試をたくさん受けてトレーニングを積むことが効果的です。

なお、共通テストに限りませんが、問題は大問1から順に解答する必要はありません。高得点を狙うための解く順番や時間配分は、自分なりに見つければいいのです。インプット&アウトプットを繰り返し、「自分なりのスムーズな解き方」を身に付けていきましょう。

思考力・判断力・表現力を高める

共通テストでは、思考力・判断力・表現力を問う問題が出されています。知識の暗記力を試す試験では「覚えているか否か」で得点できるかどうかが決まりますが、共通テストは「何が問われているのか」を考えたり、「その解答はなぜ導き出されるのか」を理解したりしておかなければなりません。

共通テストの受験勉強においても、常に「なぜこの解答なのか」「どのような過程でそうなったのか」を考えていれば、高得点が見えてきます。

思考力・判断力・表現力を高めるためには、「人(第三者)に説明する」という学習法がおすすめです。第三者に限らず、自分で自分に説明するつもりでも構いません。「説明(アウトプット)すること」を意識すると、思考や知識の抜け漏れが埋まる上に、問題に対する印象が強まるので、結果的に長期記憶として定着するのです。

大学入学共通テストは、大学受験ディアロのアウトプット学習で対策しよう

大学入学共通テストは、高校教育の基礎をしっかり反復練習していれば、一定以上の得点を取ることが可能です。基礎をインプット・アウトプットし、共通テストのマークシート方式に慣れながら、同時に時間配分などについての戦略を立てることが重要といえます。

演習問題や過去問を解く際には、「なぜ?」「どうして?」と考えながら解いていくと、思考力や判断力が増していくでしょう。

なお、共通テスト対策は一人でもできますが、自分の弱点やミスをする傾向などは気づきにくいもの。

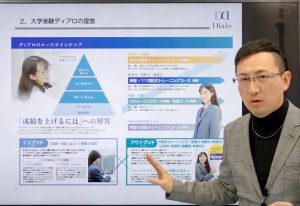

そこでおすすめなのが、大学受験ディアロのAIトレーニングコース「atama+(アタマプラス)」です。苦手分野・出題傾向を重点的に練習できるため、効率的に学力アップを目指せます。

また、大学受験ディアロの「1:1対話式トレーニング」では、トレーナー(講師)の前で自分が学習内容を説明することで、アウトプット学習の効果の最大化が可能です。さらに、自分に合った学習方法や共通テストを解く際の戦略など、さまざまな相談も気軽にできます。

2025年度の共通テストを控えた受験生向けには、入試直前対策講座「共通テスト対策講座」をご用意しています。共通テスト形式の問題が苦手な方にもおすすめです。

共通テストを効率的に勉強したい方はぜひ、大学受験ディアロの教室見学や無料体験にお申し込みください。

教室見学・無料体験は、下記のページからどうぞ。

■監修

武田優士(たけだ・まさし)

株式会社ゼニス ディアロ運営部課長兼指導開発課課長。大学受験領域を専門として、学習塾の運営に2002年から20年以上携わる。以前は集団塾で教壇に立ち、授業・科目指導(英語)を担当したことも。現在は、ディアロのスクールを管轄するエリアマネージャーのほか、責任者として商品開発・公民事業・マーケティングに従事。

新着記事

勉強法

【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選

「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

勉強法

【中高生】塾の料金は? 相場・学年別・塾のタイプ別費用を徹底解説!

「塾の料金ってどうしてこんなに高いの?」 「家計のことを考えると、このまま通わせていいのか不安……」 このように感じていませんか? 塾の料金は学年や授業形態によって大きく異なり、事前に調べずに選ぶと想定外の出費に悩むこともあります。しかし、費用の内訳や通い方の工夫を知っていれば、無理のない範囲で続けることも十分に可能です。 この記事では、中学生・高校生の塾費用の相場や塾代が高くなる理由、ご家庭に合...

勉強法

【中高生】塾の夏期講習の費用は?学年別の値段や受けるメリットを解説

夏休み前の三者面談や定期テストをきっかけに「塾の夏期講習に通おう!」と通塾を検討していませんか? その一方で、夏期講習の必要性を感じながらも「どのくらい費用がかかるのか」「うちの子に合った塾をどう選べばよいのか」と不安を抱えている保護者の方もいるでしょう。 あらかじめ費用や塾選びのポイントを把握しておかないと、想定外の出費につながったり、費用に見合う効果が得られなかったりする場合があります。 夏期...

カテゴリー

人気のタグ

人気記事TOP5

\入力1分!お悩み相談はこちら/

-1.png)

-1.png)

-1.png)

-1.png)