- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)

- コラム

- 勉強法

- 共通テストの国語の対策は?時間配分とおすすめの勉強法を解説

勉強法

共通テストの国語の対策は?時間配分とおすすめの勉強法を解説

大学共通テストの出題教科・科目のひとつである「国語」(以下、共通テスト国語)は、学習指導要領改訂に伴い、2025年から新たに大問が追加され、試験時間が延びることが決まっています。

新課程の共通テスト国語は、どのように対策すればいいのでしょうか。

この記事では、共通テスト国語の基本情報と出題傾向を解説。出題傾向や対策する上でのポイントのほか、おすすめの勉強法についても見ていきましょう。

この記事の目次

2025年共通テスト国語の基本情報

共通テスト国語は、近代以降の文章(いわゆる現代文)と、古典(古文・漢文)から出題されます。

2025年は、新しい学習指導要領による「新課程入試」の初年度です。独立行政法人大学入試センターが2024年6月に公表した「令和7年度大学入学者選抜に係る 大学入学共通テスト実施要項」によると、共通テスト国語の出題範囲は、高校国語の教科書の「現代の国語」と「言語文化」とされています。

高校2年生以上の選択科目で使う教科書は、評論や実用文を取り扱った「論理国語」と、小説や詩歌を学ぶ「文学国語」に分かれました。後述する新たな大問「現代文(実用的な文章)」については、「論理国語」の範囲から出題されると考えられます。

ここでは、共通テスト国語の詳細について解説します。

設問形式

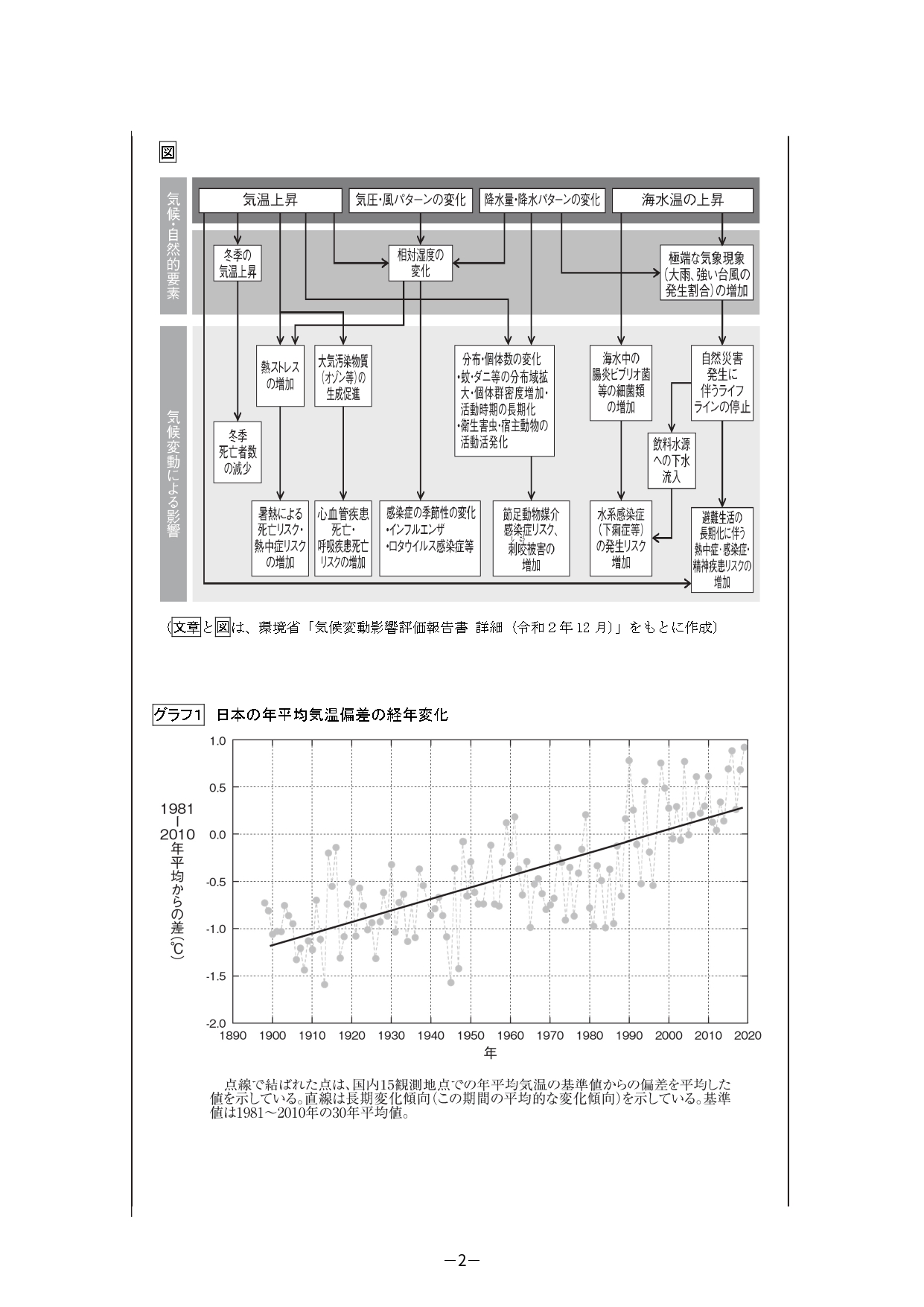

2025年の共通テスト国語では、従来の共通テスト国語と比べて、大問数が4問から5問に増加します。

具体的には、下記のとおりです。

|

|

2024年までの共通テスト国語 |

2025年からの共通テスト国語 |

|

大問1 |

現代文(論理的な文章) |

現代文(論理的な文章) |

|

大問2 |

現代文(文学的な文章) |

現代文(文学的な文章) |

|

大問3 |

古文 |

現代文(実用的な文章) |

| 大問4 |

漢文 |

古文 |

| 大問5 |

|

漢文 |

2025年の共通テストにおける現代文では、これまでの「論理的な文章」と「文学的な文章」に加え、「実用的な文章」が追加されるのが大きなトピックです。これにより、受験生はより幅広い内容をカバーする必要が出てきました。

試験時間

共通テスト国語の試験時間は、従来比で10分増となる90分に延長されます。これは、大問「現代文(実用的な文章)」が増えることに伴う措置です。

受験生に与えられた時間は増えるものの、新たなジャンルの問題を解くスキルが求められます。

配点

2025年共通テスト国語の配点は、これまでと変わらず200点満点です。ただし、現代文については「大問3問で110点」であることが大学入試センターによって明らかにされており、大問「現代文(実用的な文章)」は、配点が20点とされています。なお、これは暫定的なものであり、今後、配点バランスが変更される可能性があるので注意してください。

受験生は、各設問に適切な時間を割り振り、全体の配点を意識して戦略的に取り組む必要があるでしょう。

難度

前身の大学入試センター試験と比較すると、共通テストは異なる種類や分野の文章などを組み合わせたものになっており、思考力や判断力を重視した問題となっているため、難度はやや上がっています。

そして、2025年の共通テスト国語の難度は、さらに高くなる可能性があります。これは、「現代文(実用的な文章)」の新しい大問が、受験生にとって未知の要素が大きいからです。

2025年の共通テスト国語に備えて、基礎的な内容の理解やこれまでの過去問を解くことに加え、「現代文(実用的な文章)」に慣れるための読解練習が必要となるでしょう。

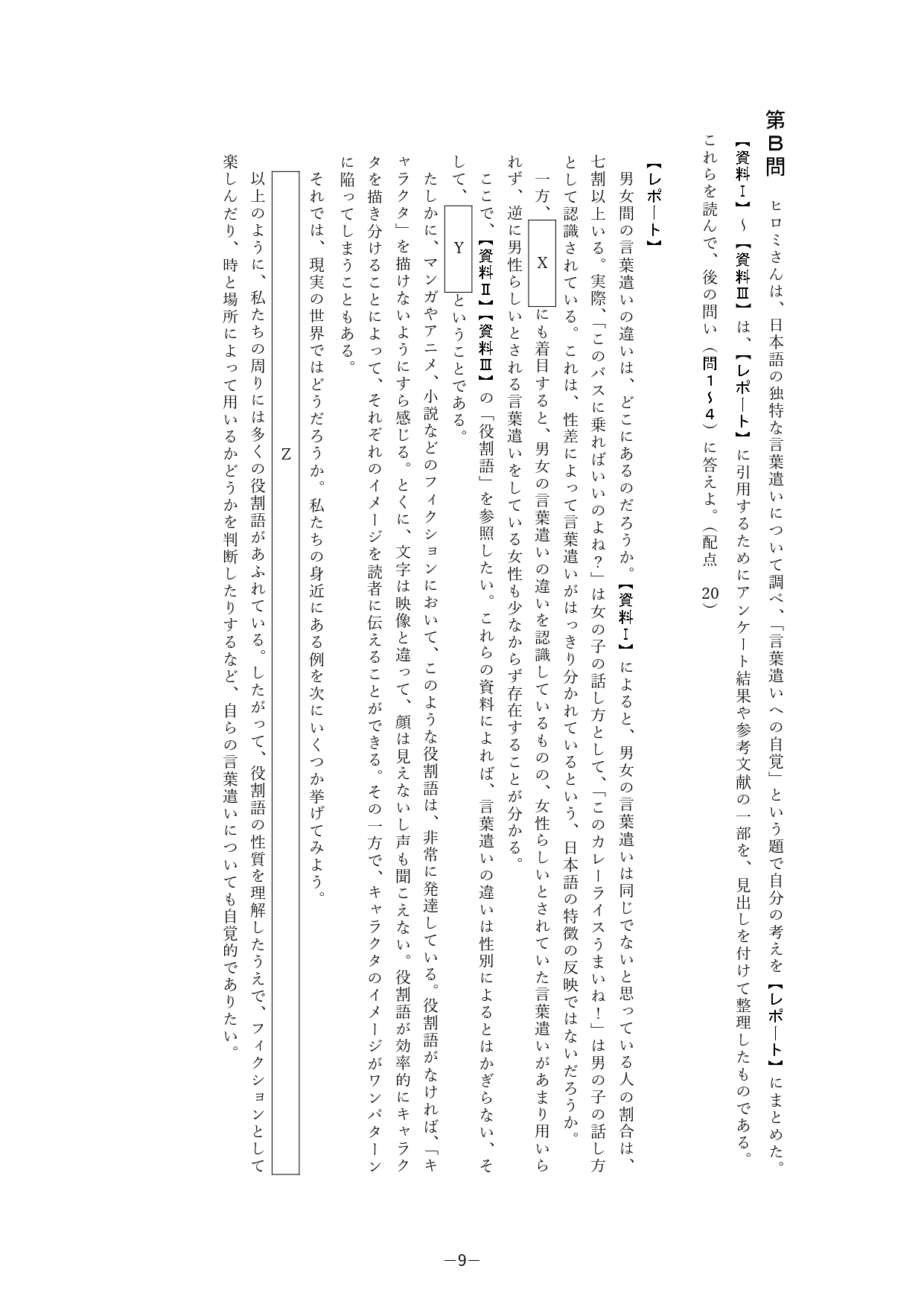

共通テスト国語の配点と出題傾向

2025年の共通テスト国語は、出題傾向が変わる可能性があるため注意が必要です。ここでは、共通テスト国語の各分野における配点と出題傾向について、それぞれ解説します。

現代文(論理的な文章)の配点と出題傾向

共通テスト国語の「現代文(論理的な文章)」は、いわゆる評論文や解説文などのことで、2024年までは6問構成、50点の配点で出題されていました。2025年からは45点に変更される可能性があります。 なお、これまでの「現代文(論理的な文章)」の題材は、下記のとおりです。

現代文(文学的な文章)の過去3年間の題材

|

出題年 |

書名(著者名) |

|

2024年 |

サウンドとメディアの文化資源学―境界線上の音楽(渡辺 裕) |

|

2023年 |

文章I:視覚の生命力―イメージの復権(柏木 博) |

| 2022年 |

文章I:食べることの哲学(檜垣立哉) |

「現代文(論理的な文章)」は、問題用紙4ページ相当の課題文を正確に読み取り、論理構造を把握することが重要です。特に、段落ごとの要点をつかんで、筆者の主張を明確に理解する練習が必要といえるでしょう。

また、過去3年間はいずれの年でも問6において、題材について整理したり、授業で話し合ったりした内容をもとに出題されています。

現代文(文学的な文章)の配点と出題傾向

「現代文(文学的な文章)」は、小説を題材とした問題です。2024年までは7問構成で、こちらも50点の配点で出題されていますが、2025年からは45点になる可能性があります。

これまでの「現代文(文学的な文章)」の題材は、下記のとおりです。

現代文(論理的な文章)の過去3年間の題材

|

出題年 |

書名(著者名) |

補足 |

|

2024年 |

桟橋(牧田真有子) |

問7に資料として「自然と工作─現在的断章」を掲載 |

|

2023年 |

飢えの季節(梅崎春夫) |

問7に本文と同時代の資料「マツダランプの広告」を掲載 |

| 2022年 |

庭の男(黒井千次) |

問5に国語辞典による「案山子」の意味や関連する夏目漱石らの俳句を掲載 |

現代文(文学的な文章)」では、問題用紙4、5ページにわたって掲載された物語文の一部から、登場人物の心情や物語の流れを読み取る力が求められます。対策としては、さまざまな文章を読み、感情表現や物語の展開に慣れることが挙げられます。読書に積極的に取り組み、習慣化するようにしましょう。

また、複数の文章を横断的に読み、解答の根拠をすばやく探すトレーニングも必要といえます。

現代文(実用的な文章)の配点と出題傾向

2025年の共通テスト国語から、「現代文(実用的な文章)」が導入されます。これは、いわゆる記録文や説明書、案内文といった実生活において、役立つ文章(小説のような文学的作品ではない文章)のことです。

文部科学省は高等学校学習指導要領の中で、下記のように定義しています。

<実用的な文章の定義>

実用的な文章とは、一般的には、実社会において、具体的な何かの目的やねらいを達するために書かれた文章のことであり、報道や広報の文章、案内、紹介、連絡、依頼などの文章や手紙のほか、会議や裁判などの記録、報告書、説明書、企画書、提案書などの実務的な文章、法令文、キャッチフレーズ、宣伝の文章などがある。また、インターネット上の様々な文章や電子メールの多くも、実務的な文章の一種と考えることができる。これらのうち、ここでは、現代の社会生活に必要とされるものを取り上げることを示している。

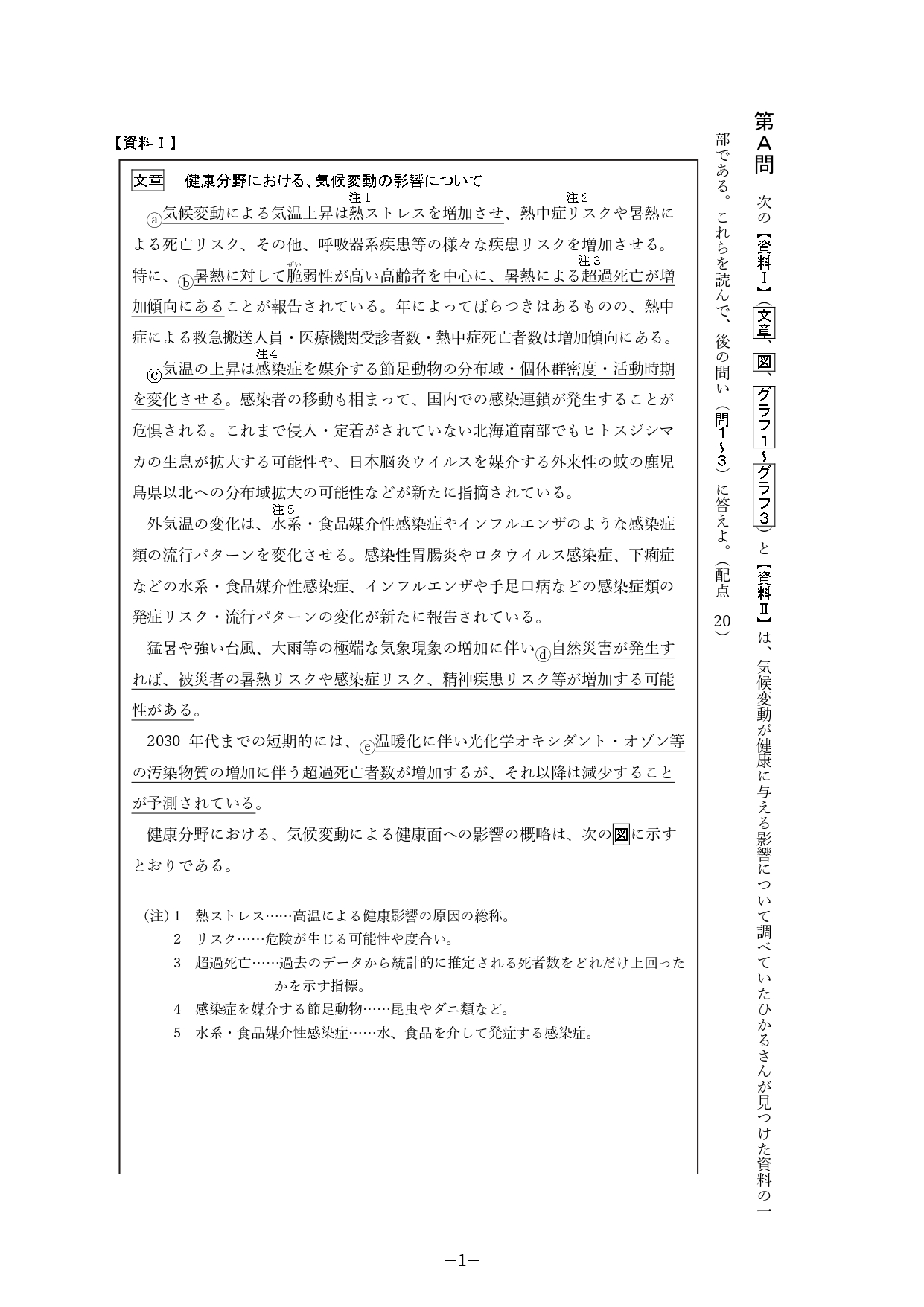

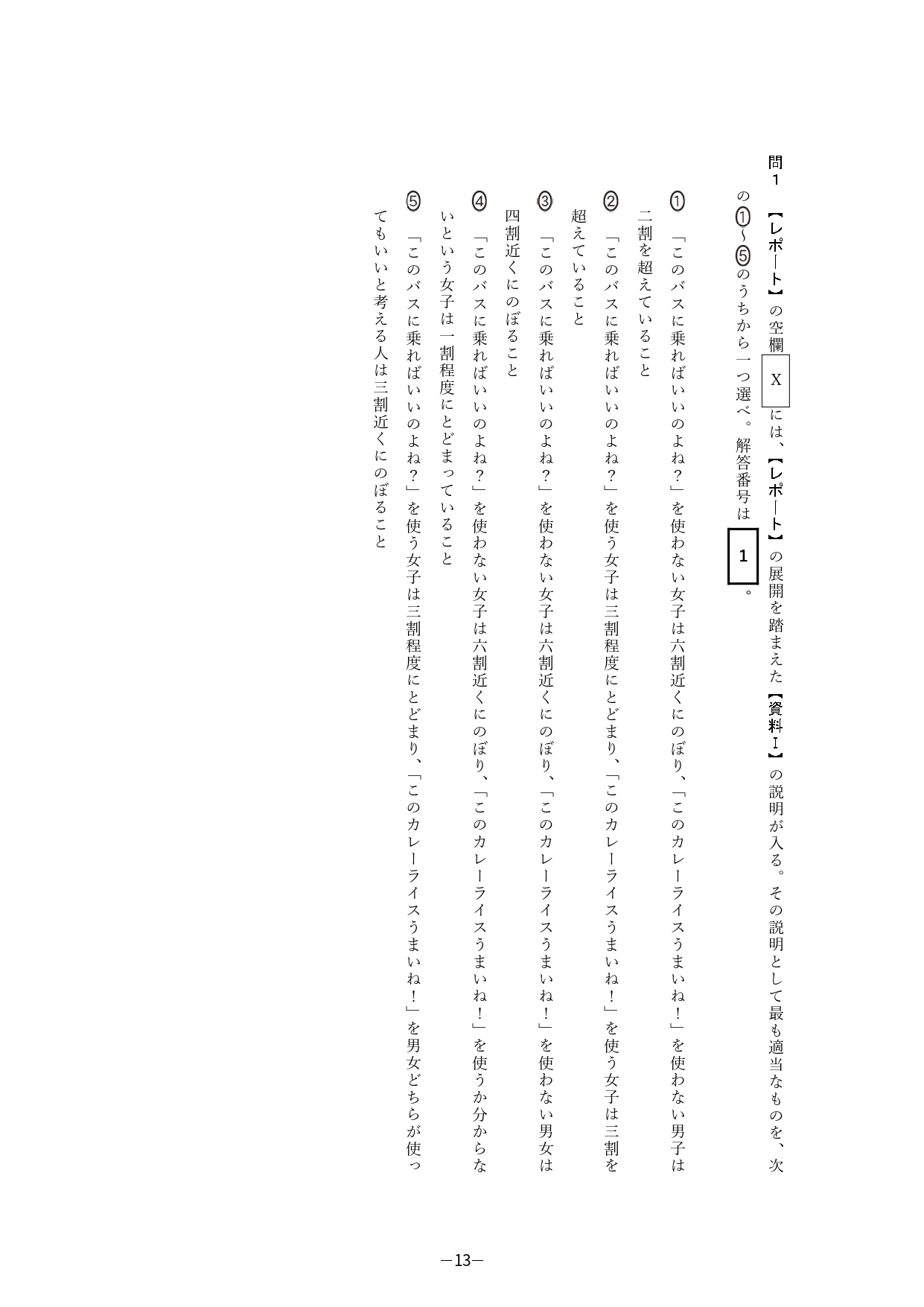

試作問題では、複数の文章やグラフなどを組み合わせた構成となっています。設問は3問あるいは4問で、配点は20点となる見込みです。

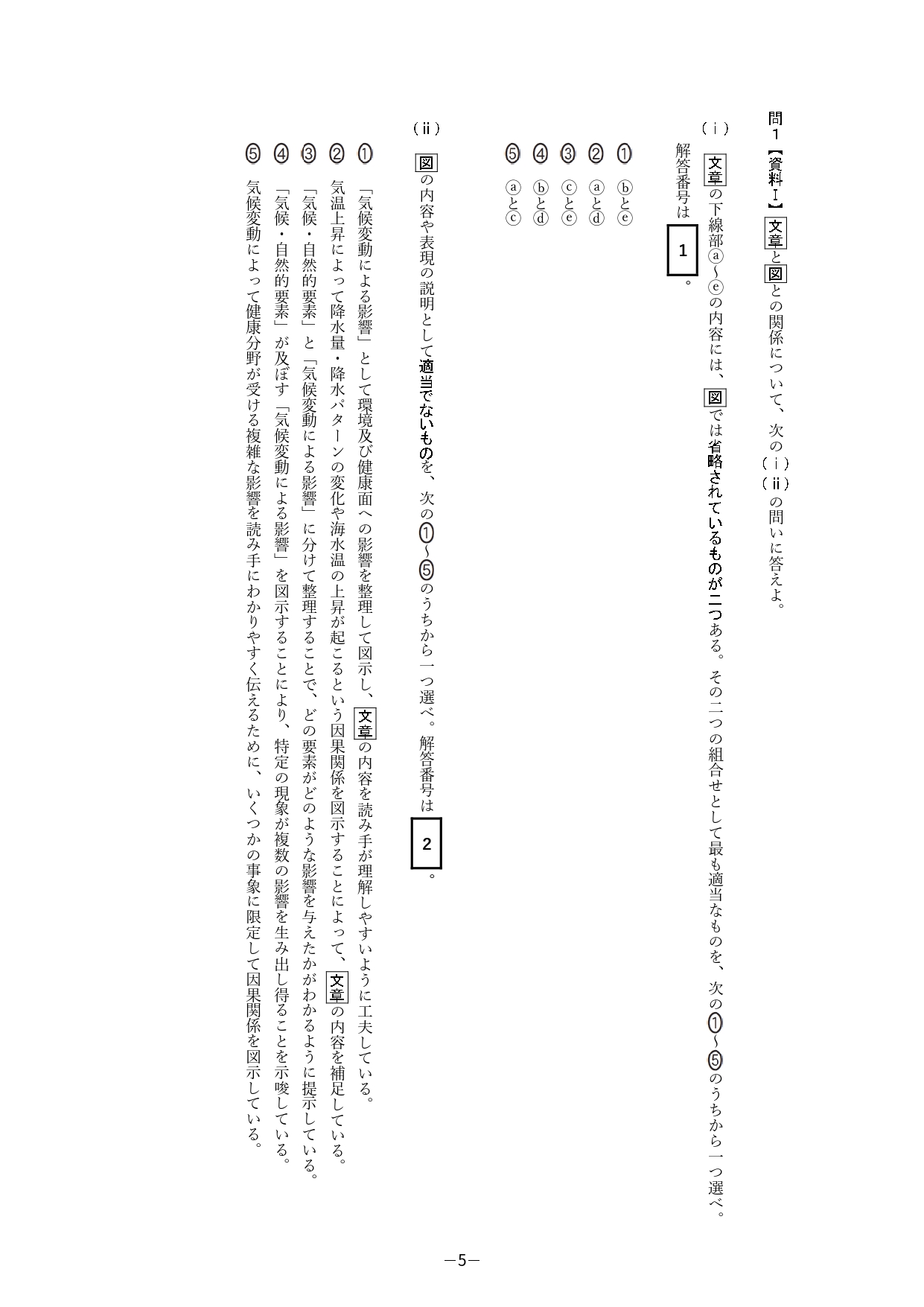

独立行政法人大学入試センターが公表した共通テスト国語の大問「現代文(実用的な文章)」の試作問題は、下記のとおりです。

共通テスト国語の現代文(実用的な文章)の試作問題A

共通テスト国語の現代文(実用的な文章)の試作問題B

大問「現代文(実用的な文章)」に対しては、日常生活やビジネスシーンで使用される文章や資料を読み解く力が求められます。対策としては、日常的に新聞や各種説明書・報告書などのグラフやデータを読む練習が効果的といえるでしょう。

時間配分を意識し、問題で求められていることを的確にアウトプットするトレーニングが必要となるのは間違いありません。

「古文」の配点と出題傾向

大問「古文」の配点は50点で、設問数は4問となっています。現時点では、特に大きな変更は発表されていません。過去の「古文」の題材は、下記のとおりです。

古文の過去3年間の題材

|

出題年 |

題材名 |

補足 |

|

2024年 |

車中雪(「草縁集」に収められた作品) |

問4で「桂」に関して補足する現代文を掲載 |

|

2023年 |

俊頼髄脳 |

問4で同じ作者による「散木奇歌集」を掲載 |

| 2022年 |

文章I:増鏡 |

問4で両作品を読んだ後の話し合いの様子を掲載 |

「古文」は、文学作品や随筆などが出題の中心となると予想されます。単語や文法の知識はもちろんのこと、文脈を理解し、作者の意図を読み取る力が問われるでしょう。

「古文」は主語が省略されがちなため、敬語表現の尊敬語・謙譲語・丁寧語に着目し、「誰が」「誰に対して」した行動なのかを理解するのがポイントです。また、題材となる文章の注釈と設問を読んだ後で本文を読むと、大意がつかみやすくなります。

また、時代背景についての知識も問われる可能性があるため、幅広い学習が求められます。

漢文の配点と出題傾向

大問の「漢文」も「古文」と同じく50点の配点で、設問数は7問となっています。現時点で大きな変更は発表されていません。過去の「漢文」の題材は、下記のとおりです。

漢文の過去3年間の題材

|

出題年 |

題材名 |

|

2024年 |

華清宮 |

|

2023年 |

白氏文集 |

| 2022年 |

揅経室集 |

「漢文」は、日本語とは異なる独特の表現や語法を持っているため、句法や語句の基本的な知識がなければ、文章全体の意味(大意)を正確に把握することが難しくなります。また、故事成語や格言、思想的な内容を含む文章全体の理解力も問われるでしょう。

なお、設問数が多いこともあり、時間配分に注意が必要です。基本的な句法や語句の習得はもちろん、文章の全体的な意味を素早く把握する訓練が重要となります。

共通テスト国語を対策する上でのポイント

共通テスト国語は、どのように臨めばいいのでしょうか。ここでは、共通テスト国語を対策する上でのポイントを解説します。

正確に読解できるようにする

共通テスト国語の対策においては、まず正確に読解できるようにしましょう。最初は時間がかかったとしても、問題ありません。なぜなら、正確な言葉の読み取りができなければ、速く読めても意味がないからです。特に「実用的な文章」では、読み取りの正確性が重要なポイントとなります。

後述するように、読解速度や時間配分は重要ではあるものの、最重視すべきは正確な読解力です。闇雲にスピードを追求するのではなく、まずは確実に一言一句を読解できるようにしてください。

読解速度を意識して解く

正確な読解力を見に身に付けたら、その正確性を維持したまま、徐々に読解速度を上げていく練習を積むことをおすすめします。

これまでも、センター試験や共通テストでは「解答時間が足りない」という悩みがよく聞かれました。これを解決するため、共通テスト国語の対策として読解速度を意識するのです。

特に、2025年は大問が追加されるため、読むスピードの速さがカギをにぎるでしょう。

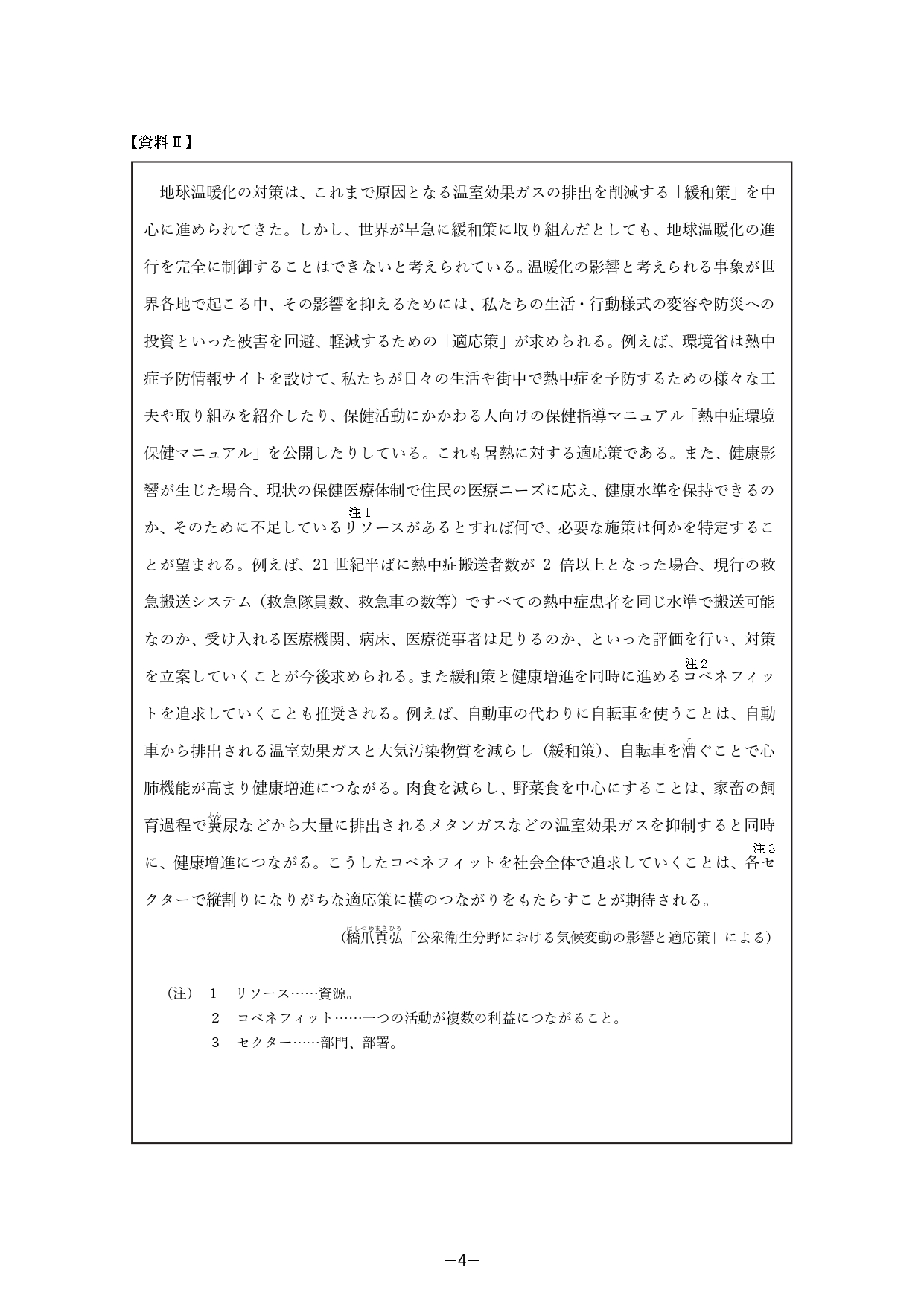

時間配分を意識して解く

2025年の共通テスト国語の試験時間は90分です。解答にかける時間については、下記のような配分を参考にしてください。

共通テスト国語の時間配分の目安

|

|

2025年からの共通テスト国語 |

解答にかける時間の目安 |

|

大問1 |

現代文(論理的な文章) |

20分 |

|

大問2 |

現代文(文学的な文章) |

20分 |

| 大問3 |

現代文(実用的な文章) |

20分 |

| 大問4 |

古文 |

10分 |

| 大問5 |

漢文 |

10分 |

「現代文」は出題数が多く、配点も高いため、ある程度の時間を確保することが必要です。一方で、「古文」「漢文」は現代文より配点が低いため、解答に要する時間を抑えつつも、確実に正答できるようにします。

なお、見直し時間も10分は確保するようにしてください。

>【Z会グループ】大学受験「ディアロ」は共通テストの対策・学習相談を受付中。学習相談のお申し込みはこちらから

共通テスト国語のおすすめの勉強法

共通テスト国語の勉強では、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、共通テスト国語のおすすめの勉強法をご紹介します。

自分の現状を把握し計画を立てる

まずは、自分の現状の学力を正確に把握することが重要です。模試や過去問を解いて、得意分野や弱点を明確にし、それにもとづいた学習計画を立てます。

学習計画を立てることで、効率的に学習を進めることができるはずです。学習計画の立案は、塾のトレーナ(講師)など詳しい人に相談するのがおすすめです。

テキストにとどまらない学習で深く理解する

教科書や参考書に登場する言葉の意味や用法、あるいは背景にある思想を「なんとなくわかっていればOK」とするのではなく、人に説明できるレベルまで深く理解するのが、共通テスト国語で高得点を取るカギとなります。

そのためには、テキストの読解において疑問に思った言葉はすぐに意味や用法を調べるか、先生やトレーナーに質問し、「わかったつもり」にしないようにしてください。

現代文における言葉の知識は、得点の3割を占める重要な要素といわれています。読解の精度を上げるためにも、テキストにとどまらない学習を心掛けましょう。

読解力を自力で習得する

読解力は、自分で文章を読み、自分で考えることでしか身に付きません。

映像授業など、わかりやすく解説した教材にふれる前に、まずは自力で何が書かれているのかを読み取る努力を重ねましょう。テキストに掲載された問題の解答・解説などは自力で読み、考えをまとめた後で参照するようにしてください。

時間をかけてでも根拠を持って解けるようにする

共通テスト国語の問題を解く際には、最初はある程度の時間をかけてでも、解答を導き出した根拠を明確にすることが重要といえます。

陥りがちなのは、制限時間内に解くトレーニングを重視するあまり、根拠を持って正答を導くトレーニングをおろそかにすることです。この場合、正答率5、6割で停滞したり、「選択肢を二択まで絞る」段階から抜け出せなくなったりします。

現代文の読解で最重視すべきは、「文章を読み解く力」と「自信を持って正答を出せる力」です。この2つについて時間をかけて養ったのち、「時間内で解く力」を身に付けるようにしてください。

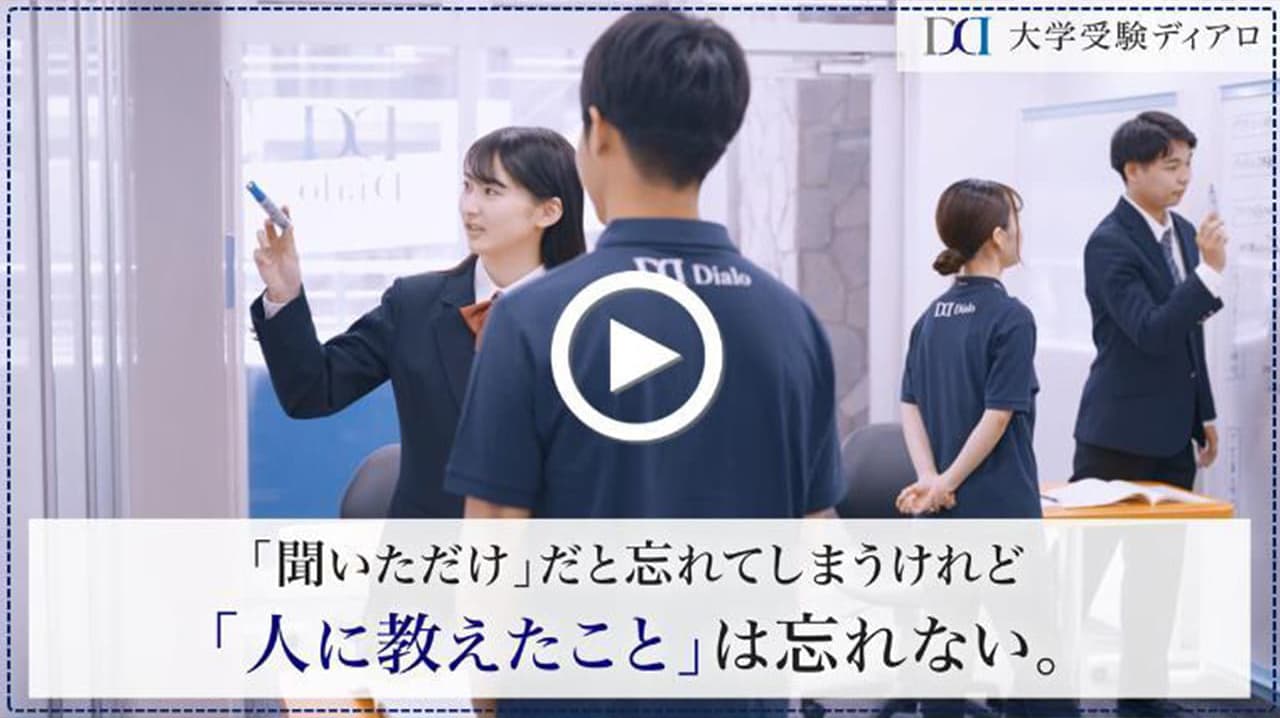

自分の言葉でアウトプットできるようにする

文章を読んだり問題を解いたりして学んだ内容を、自分の言葉で説明できるようになることが、言葉の深い理解につながります。

例えば、学んだ内容を友人や家族に説明(アウトプット)することで、自分の理解をしっかりと定着させ、インプットした言葉を自由に使いこなせるようになるでしょう。

文章の奥にあるイメージを読み取る

現代文の文章を読む際には、筆者の隠れた意図や伝えたい真のメッセージを読み取ることが求められます。この際に、「文章で書かれている状況の具体化」が必要です。そのため、文章に書かれた内容をできる限り頭の中で具体的にイメージし、表面的な言葉の意味の奧にある「著者が言いたいこと」を捉えなければなりません。

場合によっては、図示したり、示された具体例をもとに別の例を考えてみたりするといいでしょう。これにより、文章の「主題」に関して深く理解して、設問に対して適切にまとめ直すことが可能になります。

一定量の文章に定期的にふれる

読解力を高めるためには、一定量の文章に定期的にふれる必要があります。毎日少しずつでも文章を読む習慣をつけることで、読解力が身に付きます。読解力を高めるには、日常的に新聞や本を読む習慣をつけ、文章構成や筆者の意図を考える練習をするのが効果的です。読んだ文章の内容を人に対して簡潔に説明できるよう練習すれば、表現力や要約力も身に付けられるでしょう。

ちなみに、新たな大問の「現代文(実用的な文章)」の過去問は存在しませんが、素材となるような文章は身の回りにいくらでも存在します。新聞や本はもちろん、インターネット上のさまざまな解説記事や、電化製品の説明書、携帯電話の契約書にいたるまで、世の中にはありとあらゆる「実用的な文章」があふれています。

「難しいから」「わかりづらいから」あるいは「面倒くさいから」と敬遠せず、こうした身の回りの文章の読み取りにどんどん挑戦していくようにしてください。

古文・漢文の単語、熟語などの基礎知識を確実にものにする

2025年の共通テスト国語は、現代文の大問が追加されて不確定要素が増えるため、「古文」「漢文」で確実に得点することが求められます。「古文」「漢文」の対策としては、基本的な単語や熟語の知識をしっかりと身に付けることが何より重要です。

もちろん、基礎知識だけで、高得点が狙えるわけではありません。「古文」「漢文」も、さまざまな学習と練習を積み重ねていく必要があります。ただし、基礎知識がないために解くことができない、あるいは基礎知識が抜け漏れているので考えるのに余計な時間を費やしてしまう、といったことはよく起こります。今一度、古文・漢文の基礎をしっかり確認しておきましょう。

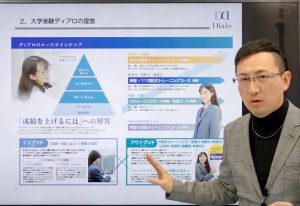

大学受験ディアロで、実用的な文章対策のためアウトプットのトレーニングを積もう

2025年の共通テスト国語は、現代文において大問が1問追加され、試験時間が10分延長されます。新しい大問「現代文(実用的な文章)」は、複数の文章やデータを組み合わせて構成された問題であり、日頃から新聞やレポートなどを読んで慣れておく必要があるでしょう。

また、読解力や表現力を身に付けたり、「古文」「漢文」対策として基礎知識を定着させたりすることも不可欠といえます。

共通テストに必要な基礎知識は、自分の言葉で人に説明することで定着していきます。人に説明すれば、表現力も同時に身に付いていくはずです。ただ、同じ受験生同士でアウトプット学習を行うのには限界があります。アウトプット学習のノウハウがある大学受験専門塾でトレーニングするのがおすすめです。

大学受験ディアロは、トレーナーとの対話によるアウトプット学習を推進しており、「1:1対話式トレーニングコース」が特徴です。

また、2024年度の大学受験ディアロでは、3つのカリキュラムをご用意しています。志望する進路に応じてお選びいただくことが可能です。

<大学受験ディアロの3つのカリキュラム>

- 国公立大専用カリキュラム

- 私立大カリキュラム

- 定期テスト対策カリキュラム(学校推薦型・総合型選抜での受験者向け)

志望校合格に向けて効率的に勉強したい方は、ぜひ大学受験ディアロの教室見学や無料体験にお申し込みください。志望進路や科目選択がまだ決まっていないという、高校1年生も大歓迎です。

教室見学・無料体験は、下記のページから。

教室見学・無料体験のお申込み

監修

武田優士(たけだ・まさし)

株式会社ゼニス ディアロ運営部課長 兼 指導開発課課長。大学受験領域を専門として、学習塾の運営に2002年から20年以上携わる。以前は集団塾で、教壇に立ち授業・科目指導(英語)を担当したことも。現在は、ディアロのスクールを管轄するエリアマネージャーのほか、責任者として商品開発・公民事業・マーケティングに従事。

新着記事

勉強法

【高校生向け】歴史総合の勉強法は?暗記から理解型に変える5ステップ

「歴史総合のテストでなかなか点が取れない」「勉強方法がわからない」と悩んでいませんか? 歴史総合は、2022年度から始まった必修科目です。従来の日本史Aと世界史Aを統合し、主に18世紀以降の近現代史を日本と世界を横断しながら学びます。 従来の暗記中心の歴史学習とは異なり「なぜそうなったのか」を理解することが求められる科目なため、用語を覚えるだけでは、定期テストや入試の記述問題・資料問題で得点できま...

勉強法

【大学受験】古文の勉強法は?共通テストで差をつける受験戦略

「古文が苦手」「文法が覚えられない」「現代語に訳せない」と古文の勉強法に悩む高校生は多いのではないでしょうか。 古文は英語と比べて覚える単語や文法が少なく、正しい順番で学べば着実に伸びる科目です。苦手意識を持つ受験生が多い分、しっかり対策すれば周囲と差をつけられます。 この記事では、古文の成績アップにつながる勉強法を5ステップで詳しく解説します。定期テスト対策と大学受験対策、それぞれのポイントもわ...

勉強法

【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選

「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

カテゴリー

人気のタグ

人気記事TOP5

\入力1分!お悩み相談はこちら/

-1.png)

-1.png)

-1.png)

-1.png)

-1.png)