ディアロからのお知らせ

良質な教材

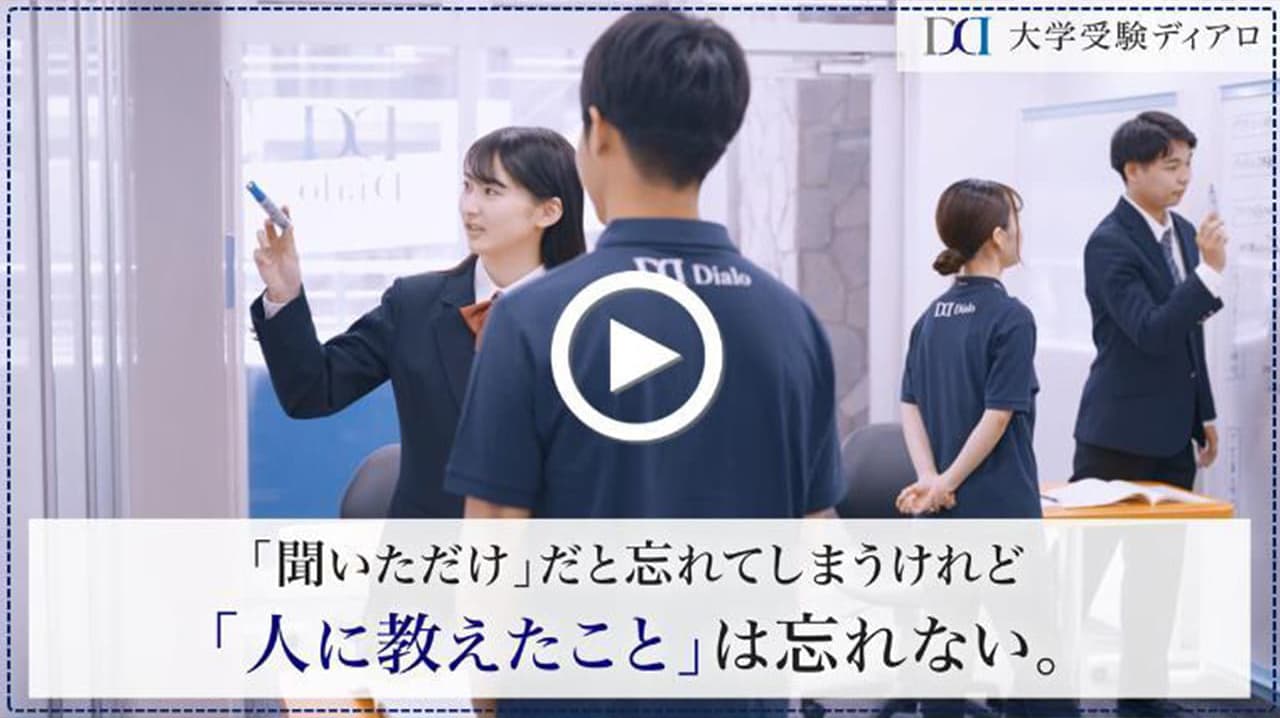

ディアロでは、「Z会の良質な映像授業」でインプットしていただき、実際のトレーニングでアウトプットしていただくくとで力をつけていく、という学習スタイルとなっています。

「対話式トレーニング」「プレゼンテーション」という特徴のあるスタイルにフォーカスしがちですが、その一方で、「インプット学習部分」である、「Z会の良質な映像授業」って、いったい、何がどう良質なのか、というところについて触れたいと思います。

ずばり「取り扱っている問題」がとても良い、ということに尽きるのですが、Z会の問題は、映像授業に限らず、

○知識を体系的に組み合わせて本質的理解を促す問題

を大前提としています。

たとえば、映像授業の解説を見ていただくとわかりますが、解説しようとすると、いくらでも話が広がっていく感じが伝わるかと思います。(放っておくと時間内に撮影が終わらないことがザラです・・・)

これは、その設問が、「さまざまな知識を体系的に組み合わせないと解けないようになっている」設問だから、その「さまざまな知識」が解説の中で、色々と展開していくわけなのです。

一問一答ではなかなか良問と呼ばれる問題は作れません。

「多数の知識を問う問題」。

これでもまだまだ不十分で、「多数の知識を組み合わせていった結果、本質的理解に近づくことができる」

そんな設問が「良問」と呼ばれます。

では、そういう良問をZ会がたくさん作れるのはなぜかというと、

Z会の通信教育では、実際の中高校生たちの大量の答案が毎日のように届き、それらに目を通し続けているからです。

学校や塾では、先生は、「教える」という時間が多いので、生徒一人一人の頭の中をじっくり見る時間は限られています。

しかし、通信教育では、生徒の顔を見ることもなければ、声を聴くこともありません。

「一人一人の答案」が唯一のつながりと言っても過言ではないわけです。

ですから、「答案以外は見たくても見えない。答案しか見えない」ということなのです。

たとえば「ある問題」があり、その問題を解くためには3つの知識を組み合わせる必要があったとします。

作問者は、

●一つ目の知識に気づく生徒は8割くらいいるだろう。

●二つ目の知識に気づく生徒は、そのうちの7割くらいだろう、

●でも、3つ目の知識に気づく人はおそらくそのうちの2割に満たないはずだ。

●だから完答率はすくないが、得点率は5割くらいになるはずだ

と、こんなことを考えて作問します。

実際に問題として提供して、その通りになると「してやったり」ということになりますが、その通りにならない場合もあります。

ただ、その通りにならない場合に、出題者の思惑と、実際の高校生の力、認識にズレが生じます。

そのズレをきちんと認識することで、問題に修正をかけることができます。

そのような「修正作業」の蓄積により、「Z会の問題」は完成度を高めます。

そのようにブラッシュアップされた選りすぐりの「問題」が、現在のZ会の通信教育や、Z会東大進学教室(エデュース)の教材で使用され、それらを映像化したものが、ディアロの映像授業として採用されているのです。

新着記事

勉強法

【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選

「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

勉強法

【中高生】塾の料金は? 相場・学年別・塾のタイプ別費用を徹底解説!

「塾の料金ってどうしてこんなに高いの?」 「家計のことを考えると、このまま通わせていいのか不安……」 このように感じていませんか? 塾の料金は学年や授業形態によって大きく異なり、事前に調べずに選ぶと想定外の出費に悩むこともあります。しかし、費用の内訳や通い方の工夫を知っていれば、無理のない範囲で続けることも十分に可能です。 この記事では、中学生・高校生の塾費用の相場や塾代が高くなる理由、ご家庭に合...

勉強法

【中高生】塾の夏期講習の費用は?学年別の値段や受けるメリットを解説

夏休み前の三者面談や定期テストをきっかけに「塾の夏期講習に通おう!」と通塾を検討していませんか? その一方で、夏期講習の必要性を感じながらも「どのくらい費用がかかるのか」「うちの子に合った塾をどう選べばよいのか」と不安を抱えている保護者の方もいるでしょう。 あらかじめ費用や塾選びのポイントを把握しておかないと、想定外の出費につながったり、費用に見合う効果が得られなかったりする場合があります。 夏期...

カテゴリー

人気のタグ

人気記事TOP5

\入力1分!お悩み相談はこちら/